文字

背景

行間

2020年10月の記事一覧

SGH講演会「世界についてのステレオタイプをどう克服するか」

こんなプレゼンテーションは嫌だ!

課題研究「献血を広めよう!」班プロジェクト

10月1日(木)、課題研究班「献血を広めよう!」が主催する献血イベントが、日本赤十字社千葉支社の協力のもと、本校で開催されました。班員5人は、1年次から献血をテーマに研究を続け、本年2月に日本赤十字社と連絡を取り合い、学校側に献血イベント開催の協力を求めてきました。近年、献血協力者は減少傾向にあり、かつコロナ禍にも襲われ、一時は開催が危ぶまれましたが、生徒たちはあきらめることなく計画を進め、開催に至りました。50人以上の生徒から献血希望の申し出があり、予定時間を大幅に超過して採血がおこなわれました。生徒は今後イベント内容や参加者の声を精査し、研究発表にまとめていきます。どのような内容になるか楽しみです。

「〇〇を考える会」と第2回SGH運営指導協議会

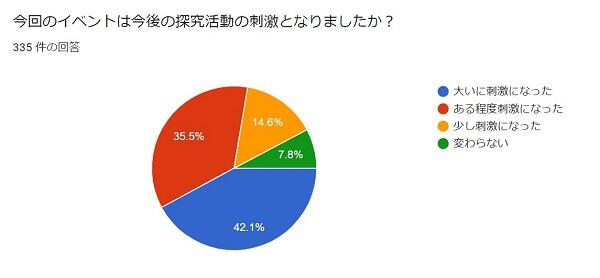

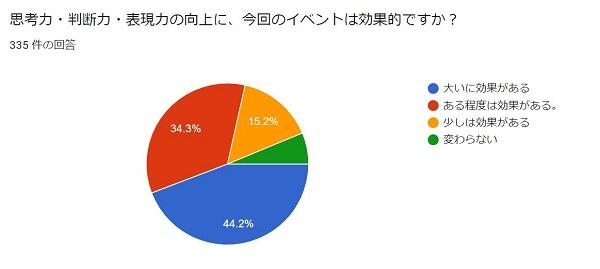

10月6日(火)、6・7限の2時間にわたって「〇〇を考える会」と題した「知的対話」イベントが開催されました。普通科1・2学年計14クラスを解体し、各学年が均等になるようにランダムに組み合わせ、ほとんど初対面同士の6人グループを編成しました。その中で2年生がファシリテーターとなって討議を回すという新たな試みです。テーマは、オリパラの開催やレジ袋有料化の是非、防災やSNSや政治意識、地域の課題やオンラインなど今年話題となった事象を切り口とし、対話を深めていく形をとりました。教員側の事前設定には反省すべき点が多々確認されましたが、ファシリテーターを務めた2年生の奮闘により、実りある「知的対話」が実現しました。アンケート結果の速報からも、こ日の一連のプロセスが、「思考力」「判断力」「表現力」の育成につながることが確認できました。

また同日には、SGH運営指導協議会が開催され、協議委員の先生方にICT・オンラインを中心とした今年度の取組を検証していただくとともに、この日のイベントを見学していただき、貴重なご意見を寄せていただきました。

佐倉市役所と佐倉を考えるワークショップ