文字

背景

行間

カテゴリ:GL探究

プレゼンテーションに向けて

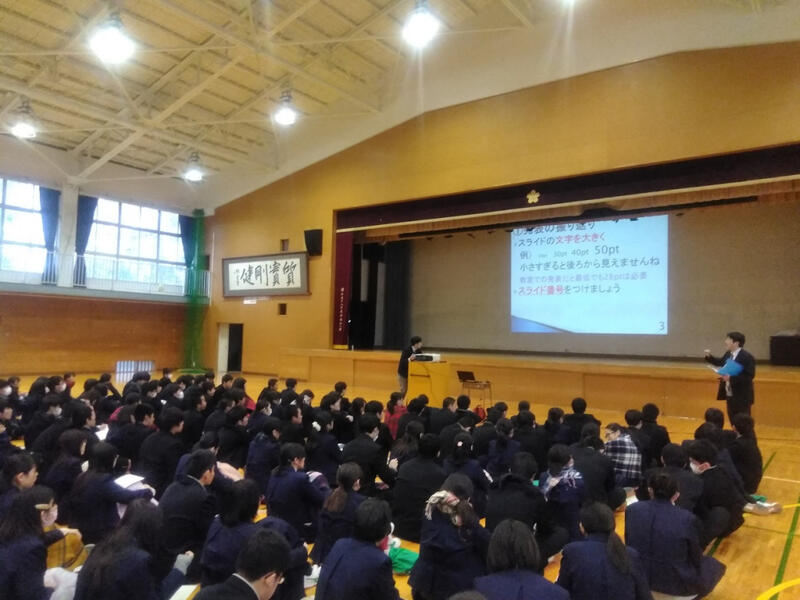

平成30年12月11日(火)6・7限第2学年の「GL探究」の時間は、課題研究の発表に向けた取組を行ないました。6限は体育館で、プレゼンテーションソフトを利用した発表の留意点、グラフ等の示し方、引用等の表現方法、今後のスケジュール等を確認しました。その後各教室に戻り、研究グループごとに研究のまとめと発表準備に取りかかりました。

平成30年12月11日(火)6・7限第2学年の「GL探究」の時間は、課題研究の発表に向けた取組を行ないました。6限は体育館で、プレゼンテーションソフトを利用した発表の留意点、グラフ等の示し方、引用等の表現方法、今後のスケジュール等を確認しました。その後各教室に戻り、研究グループごとに研究のまとめと発表準備に取りかかりました。 SGH課題研究「進捗状況発表会」

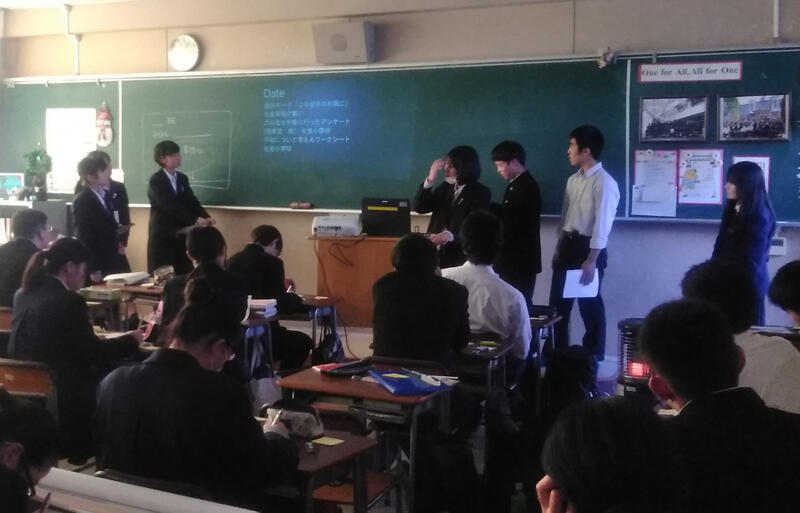

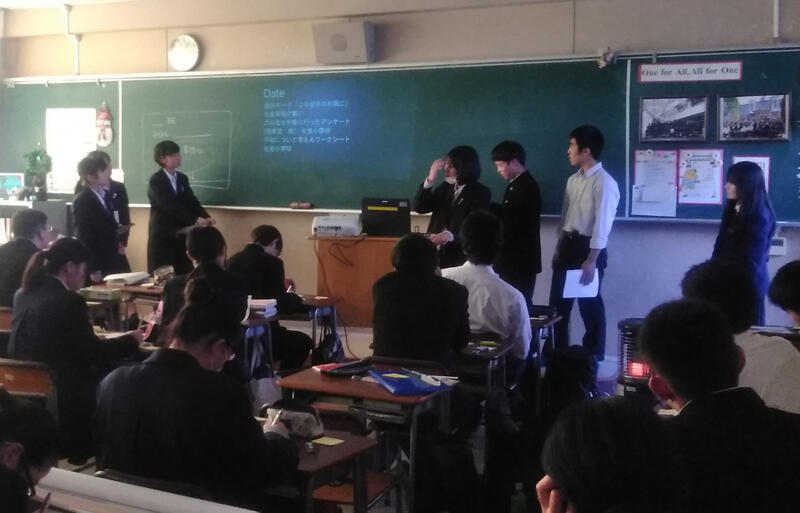

平成30年11月27日(火)6限・7限において、第2学年生徒が各教室で課題研究の進捗状況を発表しました。プレゼンテーションソフトを用いた発表、ポスターを用いた発表、口頭のみの発表等、発表方法は様々でしたが、これまでの研究についてグループごとに研究目的、調査(先行事例・先行研究・独自調査等)、分析、結論(提案)、今後の展望、参考文献等について伝えることができました。課題解決に向けて小学校と連携したり、佐倉市と連携したりするグループもありました。発表後にはクラス内で意見交換をしました。

また、1年生が課題研究を進める上で参考にするために、2年生の発表を見学しました(写真右)。

また、1年生が課題研究を進める上で参考にするために、2年生の発表を見学しました(写真右)。

SGH課題研究「途中経過の発表会」(1年生)

平成30年11月20日(火)6・7限に、課題研究に向けたグループ発表会を行いました。

1年生は、研究グループを作ってから、テーマを決め、研究方法等を考え、調査を始めていますが、今日までの過程を整理することを目的として、グループごとに研究について発表を行いました。短時間の発表ですが、スマートフォンを利用したり、グラフや図表等を用いたりする等の工夫をしていました。どのグループも研究目的、先行研究を意識した研究方法を語り、研究の方向を明確に示していました。聞き手の生徒は、疑問点や意見を付箋紙に書いて発表グループに渡しました。発表後はグループごとに付箋紙を整理し、今後の研究の課題を見つけたり、よりよい研究方法を考えたりしました。

1年生は、研究グループを作ってから、テーマを決め、研究方法等を考え、調査を始めていますが、今日までの過程を整理することを目的として、グループごとに研究について発表を行いました。短時間の発表ですが、スマートフォンを利用したり、グラフや図表等を用いたりする等の工夫をしていました。どのグループも研究目的、先行研究を意識した研究方法を語り、研究の方向を明確に示していました。聞き手の生徒は、疑問点や意見を付箋紙に書いて発表グループに渡しました。発表後はグループごとに付箋紙を整理し、今後の研究の課題を見つけたり、よりよい研究方法を考えたりしました。

「海外理解促進のための講演会」

2018年11月16日、4・5時間目に1年生全員を対象として「海外理解促進のための講演会」が行われました。

JICAの稲葉健一先生とディレクトフォース授業支援の会の遠藤恭一先生の2名の講師の方をお招きして、それぞれご講演をいただきました。

稲葉先生の「グローバル化と国際教育」のご講演は、ご自身がパラグアイで体験した青年海外協力隊としての活動を中心に、パラグアイでの生活、現地で感じたこと、支援を現地に根付かせるためにはといった内容のお話でした。

遠藤先生の「激変するグローバル化社会で皆さんが考えるべきこと」のご講演では、

遠藤先生の海外での実体験を踏まえながら、大きく変わっていく将来の社会で生活していくために必要な考え方や意識についてお話をいただきました。

生徒からの質疑応答では、「青年海外協力隊に派遣される国に条件はあるのか」、「旧来の伝統や価値観を維持していくことは本当に良いことなのか」といった質問が出ました。

JICAの稲葉健一先生とディレクトフォース授業支援の会の遠藤恭一先生の2名の講師の方をお招きして、それぞれご講演をいただきました。

稲葉先生の「グローバル化と国際教育」のご講演は、ご自身がパラグアイで体験した青年海外協力隊としての活動を中心に、パラグアイでの生活、現地で感じたこと、支援を現地に根付かせるためにはといった内容のお話でした。

遠藤先生の「激変するグローバル化社会で皆さんが考えるべきこと」のご講演では、

遠藤先生の海外での実体験を踏まえながら、大きく変わっていく将来の社会で生活していくために必要な考え方や意識についてお話をいただきました。

生徒からの質疑応答では、「青年海外協力隊に派遣される国に条件はあるのか」、「旧来の伝統や価値観を維持していくことは本当に良いことなのか」といった質問が出ました。

オーストラリア・シンガポール海外研修報告会

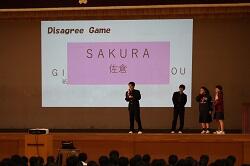

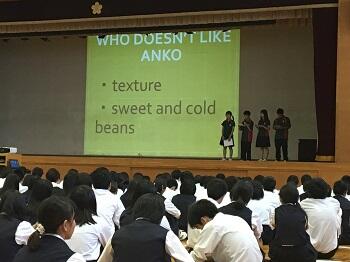

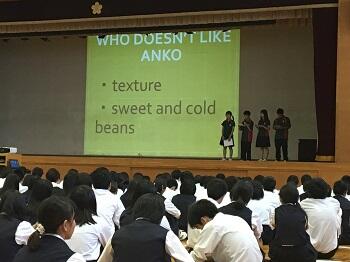

平成30年10月9日(火)6時間目にオーストリア・シンガポール海外研修の報告会を行いました。現地での体験の様子の報告や現地校で行った課題研究の発表を、主に英語で行いました。

オーストラリア研修組は、交流校ナンボークリスチャンカレッジについて、クイーンズランド大学で受講した講義の内容について報告したあと、交流校で行った課題研究に係るプレゼンテーションのうち、「世界あんこ化計画」「ゴミの分別をよりわかりやすく」について担当チームが発表しました。

シンガポール研修組は、国立博物館やクレアでの活動、交流校のセント ジョセフ インスティテューションについて報告したあと、交流校で行った課題研究に係るプレゼンテーション、「若者の投票率をあげよう」「空き家ホテル」「佐倉市と横芝光町の観光活性化」「落花生の殻の有効活用」について、それぞれ担当チームごとに発表を行いました。

発表に加え、現地の高校生から出された質問についても報告がありました。

オーストラリア研修組は、交流校ナンボークリスチャンカレッジについて、クイーンズランド大学で受講した講義の内容について報告したあと、交流校で行った課題研究に係るプレゼンテーションのうち、「世界あんこ化計画」「ゴミの分別をよりわかりやすく」について担当チームが発表しました。

シンガポール研修組は、国立博物館やクレアでの活動、交流校のセント ジョセフ インスティテューションについて報告したあと、交流校で行った課題研究に係るプレゼンテーション、「若者の投票率をあげよう」「空き家ホテル」「佐倉市と横芝光町の観光活性化」「落花生の殻の有効活用」について、それぞれ担当チームごとに発表を行いました。

発表に加え、現地の高校生から出された質問についても報告がありました。

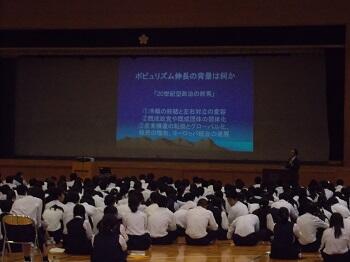

GL探究「ポピュリズムと多文化共生」講演会

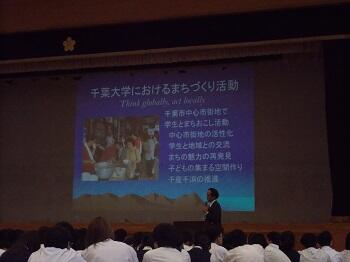

平成30年9月13日(木)7限、千葉大学法政経学部の水島治郎教授をお招きして、「ポピュリズムの台頭と多文化共生ー混迷する現代世界を千葉から考えるー」という題でご講演いただきました。

現代政治におけるポピュリズム(グローバル化との関係性)、治水・利水から見たオランダと千葉県北総地域の比較(地域の発展と育まれた独自性の共通点)、千葉大学の学生と行っているまちづくり活動(地域から始まる多文化共生)などについてお話しいただきました。

この講演の中で、用いられたキーワード「Think globally,Act locally」は、SGHの課題研究にもつながる言葉です。

世界規模の課題を地域から見つめることで、解決への糸口が見つかるというお話でした。

質疑応答の際には、生徒から

①オランダの多様性・自由という気風はどのような歴史的背景から生まれたのか

②ポピュリズムとは良いものなのか

という質問が出ました。

この講演会をきっかけとして課題研究につながるものが見えてくるといいですね。

現代政治におけるポピュリズム(グローバル化との関係性)、治水・利水から見たオランダと千葉県北総地域の比較(地域の発展と育まれた独自性の共通点)、千葉大学の学生と行っているまちづくり活動(地域から始まる多文化共生)などについてお話しいただきました。

この講演の中で、用いられたキーワード「Think globally,Act locally」は、SGHの課題研究にもつながる言葉です。

世界規模の課題を地域から見つめることで、解決への糸口が見つかるというお話でした。

質疑応答の際には、生徒から

①オランダの多様性・自由という気風はどのような歴史的背景から生まれたのか

②ポピュリズムとは良いものなのか

という質問が出ました。

この講演会をきっかけとして課題研究につながるものが見えてくるといいですね。

GL探究「1分間スピーチ」

平成30年9月4日(火)6,7限 第1学年普通科において、課題研究テーマを決めるための1分間スピーチ(個人発表)を行いました。千葉大学と東京大学の先生2名に御来校いただきテーマの決め方、研究の方向性や研究方法について助言をいただきました。今後は、テーマについて外国の事例を含めた先行事例やテーマを絞り込んで、研究グループを編成していきます。

GL探究「研究を深めよう」

平成30年7月11日(水)第2学年普通科において、課題研究を深めるためのグループ協議を行いました。日本政策金融公庫の方2名に御来校いただき研究の方向性や研究方法について相談にのっていただきました。研究グループごとに御助言をいただき、テーマの絞り込みがもっと必要だと気づいたグループもありました。

平成30年7月11日(水)第2学年普通科において、課題研究を深めるためのグループ協議を行いました。日本政策金融公庫の方2名に御来校いただき研究の方向性や研究方法について相談にのっていただきました。研究グループごとに御助言をいただき、テーマの絞り込みがもっと必要だと気づいたグループもありました。 7月9日(月)GL探究『課題研究について知る』

7月9日(月)午前11時から1学年普通科生徒を対象にGL探究『課題研究について知る』を実施しました。講師に日本政策金融公庫から寺田博史さんをお招きし、ビジネスプランについて説明していただきました。生徒は、ワークショップ等を通じて課題を見つける方法等、課題研究を進める上で必要なことを学びました。

ドイツ・イギリス研修報告会(GL探究)

平成30年5月8日(火)6限に、3月に行われたSGHドイツ・イギリス海外研修の報告会を行いました。

研修参加者が1・2年生を対象に研修の内容等について報告しました。ドイツ海外研修では実際に現地で実施したプレゼンテーションやフィールドワークについて報告し、イギリス海外研修ではフィールドワークやディスカッション等について報告しました。

いずれの研修でも、課題研究を深めたり、貴重な体験をしたりすることができたことが伝わりました。1年生は課題研究のテーマを考えることや海外に目を向ける意識を高めることができ、2年生は、課題研究を深めるためのヒントを得ることができたようです。

平成30年5月8日(火)6限に、3月に行われたSGHドイツ・イギリス海外研修の報告会を行いました。

研修参加者が1・2年生を対象に研修の内容等について報告しました。ドイツ海外研修では実際に現地で実施したプレゼンテーションやフィールドワークについて報告し、イギリス海外研修ではフィールドワークやディスカッション等について報告しました。

いずれの研修でも、課題研究を深めたり、貴重な体験をしたりすることができたことが伝わりました。1年生は課題研究のテーマを考えることや海外に目を向ける意識を高めることができ、2年生は、課題研究を深めるためのヒントを得ることができたようです。

研修参加者が1・2年生を対象に研修の内容等について報告しました。ドイツ海外研修では実際に現地で実施したプレゼンテーションやフィールドワークについて報告し、イギリス海外研修ではフィールドワークやディスカッション等について報告しました。

いずれの研修でも、課題研究を深めたり、貴重な体験をしたりすることができたことが伝わりました。1年生は課題研究のテーマを考えることや海外に目を向ける意識を高めることができ、2年生は、課題研究を深めるためのヒントを得ることができたようです。

平成30年5月8日(火)6限に、3月に行われたSGHドイツ・イギリス海外研修の報告会を行いました。

研修参加者が1・2年生を対象に研修の内容等について報告しました。ドイツ海外研修では実際に現地で実施したプレゼンテーションやフィールドワークについて報告し、イギリス海外研修ではフィールドワークやディスカッション等について報告しました。

いずれの研修でも、課題研究を深めたり、貴重な体験をしたりすることができたことが伝わりました。1年生は課題研究のテーマを考えることや海外に目を向ける意識を高めることができ、2年生は、課題研究を深めるためのヒントを得ることができたようです。