文字

背景

行間

SGH活動報告

オランダ海外研修現地に到着

現地時刻15時30分頃、無事にオランダ、アムステルダムのスキポール空港に到着しました。鉄道でライデンにあるホテルに向かいます。旅の疲れはあるようですが、5名とも元気です。いよいよ明日から本格的な研修が始まります。

現地時刻15時30分頃、無事にオランダ、アムステルダムのスキポール空港に到着しました。鉄道でライデンにあるホテルに向かいます。旅の疲れはあるようですが、5名とも元気です。いよいよ明日から本格的な研修が始まります。 オランダ海外研修出発

11

月7日,オランダ海外研修に1年生5名が出発いたしました。空港には鹿山会の福田様、長谷川様、谷藤様も見送りに来ていただき、激励の言葉をいただきました。オランダ派遣は平成9年から続く本校の伝統行事であり、欧州の高校生が集まるレベルの高いプログラムも用意されています。今年も大きな成果を上げて帰ってきてくれることを期待します。

月7日,オランダ海外研修に1年生5名が出発いたしました。空港には鹿山会の福田様、長谷川様、谷藤様も見送りに来ていただき、激励の言葉をいただきました。オランダ派遣は平成9年から続く本校の伝統行事であり、欧州の高校生が集まるレベルの高いプログラムも用意されています。今年も大きな成果を上げて帰ってきてくれることを期待します。 GLアクティブ『東京外国語大学』

10月28日(月)、GLアクティブの一環で1年生の希望者19名が東京外国語大学を訪問しました。橋本雄一准教授から中国近現代文学に関する講義をしていただきました。学内を見学し、また学食で昼食をとり、多文化共生を考える機会となりました。

GL探究『佐倉小学校で授業実践』

10月28日(月)、GL探究「課題研究」の一環で、「食品ロスを減らそう」チーム4名が、佐倉小学校において授業実践をおこないました。6年生4クラス、約120名の生徒に、給食をテーマとした切り口で、食の大切さについて発表しました。児童の皆さんは活発に発言してくれて、本校生徒は貴重な体験を積むことができました。佐倉小学校の皆さん、ありがとうございました。

GLアクティブ『東京大学研修』

10月28日(月)、GLアクティブの一環で1、2年生の希望者14名と東京大学駒場キャンパスを訪問しました。

前半は2年生は自らのグループの課題研究について、途中経過を発表し、阿古准教授から講評をいただきました。研究を進めている2年生のみならず、1年生にとっても来年度の活動のよい指針になったと思います。その後、昼食を食べながら東京大学の学生から語学研修プログラムの体験を中心に学校生活についてプレゼンテーションを受けました。

前半は2年生は自らのグループの課題研究について、途中経過を発表し、阿古准教授から講評をいただきました。研究を進めている2年生のみならず、1年生にとっても来年度の活動のよい指針になったと思います。その後、昼食を食べながら東京大学の学生から語学研修プログラムの体験を中心に学校生活についてプレゼンテーションを受けました。

後半は中国でLGBTの研究をしているコウ先生から講話を受けました。中国におけるLGBTの状況は日本と似ているところもありつつ、政治制度の違いなど難しさもあり、貴重な話を聞くことができました。

GLアクティブ『筑波大学研修』

10/28(月)に、GLアクティブの「筑波大学研修」を実施しました。

1,2年生の希望者28名が参加し、午前中は人間系の藤田晃之先生による、「社会化としての教育」の模擬授業を聴講しました。

高校生向けにアレンジした内容ではなく、実際に大学生に向けた授業を展開していただいたため、内容としては難しい所もあったかもしれませんが、大学の授業を体験するよいきっかけになりました。

それぞれ思い思いの学食で昼食を取ったあと、午後は構内の自由散策と図書館の見学をしました。

大学の広さに驚く生徒もいて、将来の進路を考えるよい機会になったのではないでしょうか。

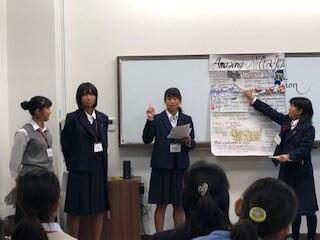

SGHオーストラリア・シンガポール海外研修報告会

10月8日(火)6限 SGH海外研修(オーストラリア派遣・シンガポール派遣)及びトビタテ留学JAPANによるイギリス研修参加生徒による報告会が、1年普通科、2年全員を対象に行われました。研修の概要、現地で行ったSGH課題研究発表といただいた助言、現地の高校生を対象にしたリサーチ結果や考察、高校生・大学生との交流など、充実した研修内容を伺わせる発表でした。

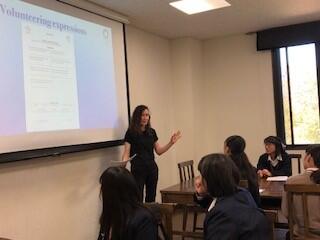

ブリティッシュヒルズ英語研修 最終日

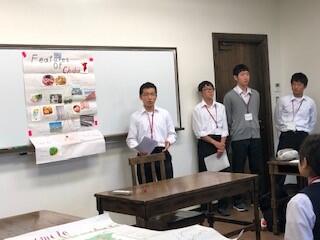

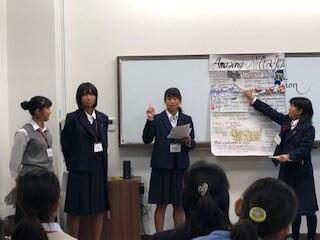

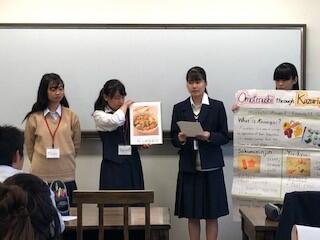

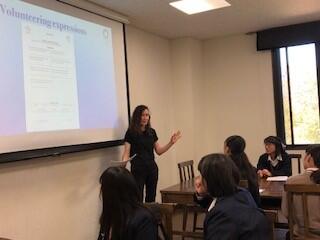

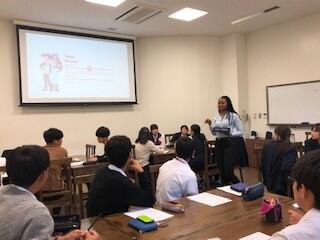

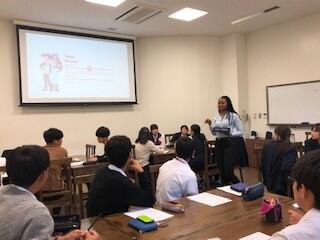

他の部屋に入る時も自然と口をついて出てくるのは "May I come in?"。日常から隔たったイギリス風の環境がそうさせるのでしょうか?そのような疑似寄宿舎生活も今日が最終日。いよいよ Group Presentation の本番です。グループ内で最終確認をして臨み、どのグループも研修の成果が見られました。

最後のLessonは、①British Sports ②Chess ③Snooker ④Lords of the Manor ⑤Volunteer English の5分野からのElectiveでした。英語やプレゼンの基本はもちろん、イギリスの文化や習慣にも触れられ、充実した3日間でした。

British Sports Chess Snooker

Lords of the Manor Volunteer English

最後のLessonは、①British Sports ②Chess ③Snooker ④Lords of the Manor ⑤Volunteer English の5分野からのElectiveでした。英語やプレゼンの基本はもちろん、イギリスの文化や習慣にも触れられ、充実した3日間でした。

British Sports Chess Snooker

Lords of the Manor Volunteer English

ブリティッシュヒルズ英語研修 第2日

研修2日目。先生の話し方も速くなってきましたが、みんなよく理解できています。午前はスライドの画像をもとに自分でストーリーを作り、ペアの友だちに英語で話します。身振り手振りが自然と出てきます。午後は Group Presentation Skills のレッスン。明日の本番に向けて熱が入ります。2班ずつに分かれて練習しました。質問したり答えたりするのももちろん英語です。フリータイムでは敷地内を散策したり、Gymnasiumで身体を動かしたりして、各自がブリティッシュヒルズを満喫しています。

ブリティッシュヒルズ英語研修 第1日

9月30日、1年生91名が福島県にある体験型国際研修センターBritish Hills(ブリティッシュヒルズ)の2泊3日の予定で英語研修に出発しました。英国での生活を疑似体験しながら、英語の実力を高めるとともに、英国の文化や伝統に触れ、課題研究の一助となることを目的とします。

広い敷地内に英国の風景が再現されています。まずは英語でチェックイン。

レッスン前にマントを羽織って宿舎内を探検。研修室と宿泊部屋があるBarracksの外観。

5グループに分かれて、Lesson1が始まりました。あちらこちらの部屋から笑い声が聞こえてきます。

Table Manners in English さあ、Course dinner で実践です。

広い敷地内に英国の風景が再現されています。まずは英語でチェックイン。

レッスン前にマントを羽織って宿舎内を探検。研修室と宿泊部屋があるBarracksの外観。

5グループに分かれて、Lesson1が始まりました。あちらこちらの部屋から笑い声が聞こえてきます。

Table Manners in English さあ、Course dinner で実践です。

シンガポール海外研修帰国

9月21日午前8時、シンガポール海外研修を終えた生徒17名が無事に帰国いたしました。

帰りは慣れない機中泊を体験し、疲れた表情も見られましたが、代表生徒からは「充実した研修になりました」と力強い言葉が述べられました。3日間の強行スケジュールの中、慌ただしい日程をこなし、多文化に触れ、現地の方の貴重なご意見をいただいてきました。何よりも全員が体調を崩すことなく、楽しい時間を過ごせたということで、中身がぎっしりと凝縮された良い研修となりました。これから研修のまとめへと入り、全校生徒の前で成果を披露することになっています。

帰りは慣れない機中泊を体験し、疲れた表情も見られましたが、代表生徒からは「充実した研修になりました」と力強い言葉が述べられました。3日間の強行スケジュールの中、慌ただしい日程をこなし、多文化に触れ、現地の方の貴重なご意見をいただいてきました。何よりも全員が体調を崩すことなく、楽しい時間を過ごせたということで、中身がぎっしりと凝縮された良い研修となりました。これから研修のまとめへと入り、全校生徒の前で成果を披露することになっています。

シンガポール海外研修第3日

9月20日 研修3日目、この海外研修の最大の目的であるSt.Joseph's Institution での課題研究発表の日を迎えました。スライドでの発表が3組、ポスターでの発表が5組、堂々とプレゼンテーションを行うことができました。現地の方に直接貴重な意見を聴くことができ、有意義な発表会となりました。残された時間はインド人街やアラブ人街を訪問し異文化を体験しました。最後はナイトサファリを見学し、帰国の途につきます。

シンガポール海外研修第2日

シンガポールの街歩きは、多文化共生要素が凝縮です。どんなルーツ、どんな価値観を持つ人でも違和感なく溶け込むことができます。シンガポール研修2日目も、それを実感する1日でした。9月19日(木)午前、日本の地方自治体の窓口機関クレアで、各自の研究のプレゼンテーションを行ないました。シンガポール視点からの助言をいただき、たいへん参考になりました。午後は国立博物館でシンガポール文化を学習しました。夕方はマーライオンパーク、チャイナタウンと有名スポットを巡り、今日も駆け足で1日が過ぎました。

シンガポール海外研修第1日

現地時間16:00チャンギ国際空港に予定どおり到着。ホテルにチェックイン後、全員元気に異文化体験に出発しました。ヒンドュー教の寺院や中国系の仏教寺院、マーケットなどを見学しました。夕食はホーカーズと呼ばれる屋台村で、地元の料理を食べました。食後は地下鉄で、マリーナベイエリアを訪れ、美しい夜景の中を散策しました。最後は有名なマリーナ・ベイ・サンズ・ホテルの展望台に上り、充実した1日になりました。

シンガポール海外研修出発

9月18日、SGHシンガポール海外研修の生徒17名が羽田空港より無事に出発いたしました。午前7時15分という早朝の集合時間にもかかわらず、全員が時間どおりに集合し、決意を新たに出発いたしました。課題研究の準備は万全です。成果を上げて帰ってきてくれることを期待します。

2年GL探究「夏休みの成果発表会」

9月17日の2年生のGL探究は千葉大学からヤニス先生と環境ISO学生委員会の8名の学生さんを指導助言者としてお招きし、課題研究のミニ発表会を行ないました。冒頭で千葉大学の学生さんによるプレゼンを聴き、質疑応答を行ないました。グループに分かれての発表では、異なるテーマを探究している者同士で新たなグループを組み、グループ内でミニ発表を行ないました。「どうしたら相手に伝わる発表になるか」を意識しながら発表しました。本日千葉大学の先生や学生さんから頂いた貴重な助言は生徒全体に還元し、今後の探究に活かして行きたいと思います。

1年GL探究発表ポスターの作り方

9月17日(火)、1年GL探究は、研究発表用のポスターの作り方を学びました。「伝わる、わかり易いデザイン」をテーマに、見やすいレイアウト・フォント・デザインなどの理解が深まりました。後半は、各自が簡単なポスター製作を実戦しました。

GLアクティブ「香取市の醸造文化・地域活性化」

8月22日(木)、GLアクティブ「醸造文化、地域活性化を学ぼう」講座が行われました。訪問先は、千葉県香取市。まずは『ちば醤油』を訪れ、しょうゆの製造工程を見学しました。ここの魅力は、熱気と匂いが充満する工場内に直接入れる点です。大豆と微生物が目の前で混じり合い、変化する様子を体感できました。次に、佐原の伝統的町並み保存地区を訪れました。古い商家を活用したホテルを経営する『NIPPONIA SAWARA』の方からお話を伺いました。日帰り観光地から滞在型観光地へ脱皮するための、さまざまな取り組みを学ぶことができました。

GLアクティブ「浅草・東京ジャーミィ」

8月21日、1・2年生の希望生徒を対象にGLアクティブ「浅草現地調査・東京ジャーミィ見学」を実施しました。

8月1日に実施したGLアクティブと同様の内容で、浅草では外国人観光客の方に対して各自の課題研究テーマに沿ったインタビューやアンケート調査を実施しました。

東京ジャーミィではガイドの方にお話をいただいた後、わずかな時間でしたが館内を自由に見学しました。

外国の方との関わりや異文化に触れることで、日本の文化を問い直すよい機会になったのではないでしょうか。

8月1日に実施したGLアクティブと同様の内容で、浅草では外国人観光客の方に対して各自の課題研究テーマに沿ったインタビューやアンケート調査を実施しました。

東京ジャーミィではガイドの方にお話をいただいた後、わずかな時間でしたが館内を自由に見学しました。

外国の方との関わりや異文化に触れることで、日本の文化を問い直すよい機会になったのではないでしょうか。

オーストラリア海外研修帰国

8月3日(土)2週間の海外研修を終えた20名の生徒が無事に帰国しました。少し疲れている様子も見られましたが、その表情からは心地よい疲労感が漂っているようでした。これから研修のまとめへと入り、秋に全校生徒への報告会も予定されています。

オーストラリア海外研修13日目

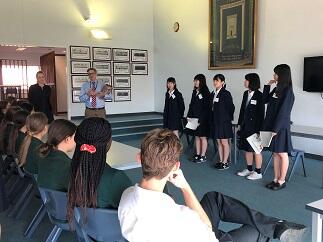

8月2日朝、ホストファミリーにナンボーまで連れてきもらい、そこでお別れとなりました。別れを惜しみ、涙を流す生徒の姿もありました。その後はバスでクイーンズランド大学へ。到着後、広大な敷地を案内してもらい、昼食後は図書館の一室で大学生に日本文化のプレゼンを行いました。大学生からの鋭い質問にもなんとか答えていました。その後は大学生との会話を楽しんだり、今後の課題研究に必要なアンケートやインタビュー調査を行いました。生物の教授からはオーストラリアには何故生物の固有種が多いかなど、レベルの高い説明を聞くことができました。

浅草現地調査+東京ジャーミイ訪問

8月1日、GLアクティブの国内研修の一環として、1・2年生の希望者を対象に『浅草現地調査+東京ジャーミイ訪問』を実施しました。午前中は浅草周辺で外国人観光客に対しインタビュー調査を行いました。2年生は自分たちの課題研究に沿った調査を行い、1年生はその調査に協力しつつ、今後の研究テーマ設定に役立てるため各自で考えた内容でインタビューしました。午後は代々木上原にある日本最大のイスラーム寺院である「東京ジャーミイ」を訪問し、施設の方から説明を受けたり、施設内で販売されているハラールなどを見ることで、イスラームについての理解を深めることができました。本校のSGHの目的にあるキーワードの1つに「多文化共生」があります。午前・午後ともに異文化に触れ、共生社会について考える良い契機となりました。今月21日にも同様の研修が行われる予定です。

オーストラリア海外研修12日目

NCCでの最終日となりました。ESLの課題で毎日提出していた日記に関して、「最も表現が工夫されていた日記」としてキャッシー先生から表彰を受けた生徒もいました。記念写真の後、NCCの生徒と「ソーラン節」を踊ったりして、楽しい時間を過ごしました。18時からフェアウェルパーティーが行われ、ブライアン先生より修了証書が授与されました。代表挨拶のあと、ダンス同好会のメンバーを中心にダンスを披露しました。会食後はそれぞれのホストファミリーと写真を撮ったりして、別れを惜しみました。大きな怪我や事故もなく、NCCでの全日程を終えました。ほとんどの生徒が臆することなく、積極的に英語でコミュニケーションをとり、成長した姿が見られました。

オーストラリア海外研修11日目

残り少なくなってきたNCCでの学校生活。本日は音楽について英語で語り合ったり、オージースラングをナンボーの生徒さんから教わったり、人間の体の部位について細かく学びました。さらに明日行われるフェアウェルパーティーへの招待状の書き方も学びました。午後はバディーのクラスに参加し、動物をモチーフにした曲に関する授業、キング牧師についての授業を体験しました。農業の授業ではエンドウ豆やラディッシュを植えさせてもらいました。佐倉高の生徒の表情も日を追うごとに柔らかくなり、様々な体験を楽しんでいます。緊張も和らぎ、慣れてきたところで、お別れが近づき寂しくなります。

オーストラリア海外研修10日目

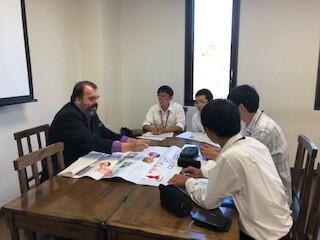

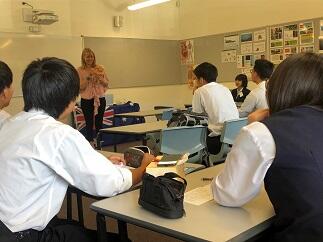

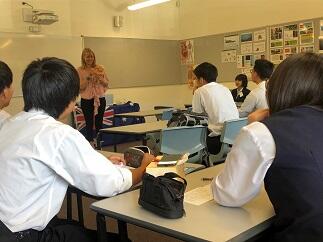

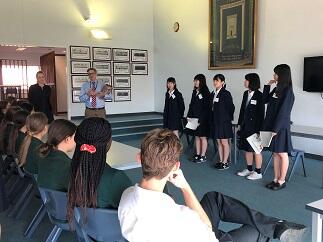

本日は1時間目に10年生(高校1年)を対象にSGHの課題研究発表を行いました。導入部分で聞き手に質問するなど、話を聞いてもらいやすい雰囲気づくりも見られました。担当のブライアン先生からの質問にも苦戦していましたが、なんとか答えることができました。2時間目は日本語と英語を使った対話の授業。ティータイムをはさんで3時間目はケイト先生の8年生(中学2年)のクラスで折り紙を教えました。ナンボーの生徒の中には日本人より折り方を知っている生徒がいて驚きでした。午後はバディーの授業に参加させてもらいました。10年生のクラスでは日本にはないプロムのパーティーの話で盛り上がっていました。

オーストラリア海外研修第9日

オーストラリア研修もいよいよ佳境に入りました。明日はいよいよSGH課題研究の発表です。午前中のESLの授業を終えたあと、午後は発表準備を念入りに行いました。中規模の教室で10~15名の生徒の前で発表を行います。グラフを見やすくする工夫や、相手に聞き取りやすくするために重要単語の発音の最終確認がされました。

オーストラリア海外研修第6日

午前中の4時間は7年生(中学1年)2クラスと8年生(中学2年)2クラスの4クラスに日本文化を紹介しました。1時間につき4グループのナンボーの生徒さんに発表したので、計16回プレゼンしました。はじめはリハーサルどおりの堅い発表でしたが、回を重ねるごとに相手の反応を見て、対話しながら発表することができ、プレゼンの力も上がってきました。どうしたら相手から良い反応を得られるか工夫を加えることができました。午後はスポーツの時間。バスケ、ジャズダンス、フリスビーラグビー、アンダーウォーターホッケー(見学のみ)に参加しました。

オーストラリア海外研修第5日

午前中のESLの授業を終えた後、午後はグループごとに日本文化の発表に向けての準備を行いました。順調に仕上がっています。

オーストラリア海外研修第4日

本日は午前中のESLクラスの後、9年生(中学3年)のブライアン先生の日本語クラスに参加し、前半は英語で、後半は日本語で会話しました。

オーストラリア海外研修第3日

午前中は前置詞を中心に学習しました。午後は日本語クラスに参加し、日本語を習い始めた現地の生徒さんと自己紹介をし合うなどして交流を深めました。

オーストラリア海外研修第2日

ナンボークリスチャンカレッジへの登校初日です。午前は敷地内を案内してもらい、キャッシー先生から、ホストファミリーと会話するために必要なフレーズを教わりました。途中でモーニングティータイム、業間休みのような「おやつタイム」をバディーの子たちと過ごしました。午後はバディーのクラスに混ぜてもらって参加しました。

オーストラリア海外研修第1日

7月21日(日)予定どおりブリスベン空港に到着しました。まずはフィールドワークの開始し、マウントクーサ展望台などを訪れました。ナンボークリスチャンカレッジへ移動後、無事に各自のホストファミリーと合流し、各家庭へと向かいました。

オーストラリア海外研修出発

7月20日(土)期待と不安を胸に、生徒20名が笑顔でオーストラリア海外研修に出発しました。成田国際空港(株)にご勤務の鹿山会福田様、江邨様もお見送りに来てくださり、激励してくださいました。準備は万全です。生徒代表からは力強い決意が述べられました。

第1回SGH運営指導協議会

本日は、令和元年度第1回SGH運営指導協議会が行われました。会議の前に3限目に行われた1年生の総合的な探究の時間で本校の生徒が活用を進めているGoogle の G Suite for Education を含めたICT活用の全体講義の様子を参観していただき、4限目には2年生が夏休み中の探究活動の進め方等についてグループで協議している様子を参観していただきました。4限目については多くのグループがテーマや進め方について運営指導員の先生方から貴重なアドバイスをいただきました。その後、運営指導協議会においては4年目に入った本校のSGH事業の進め方について大変多くのアドバイスやご示唆をいただき大変有意義な会議でした。

本日は、令和元年度第1回SGH運営指導協議会が行われました。会議の前に3限目に行われた1年生の総合的な探究の時間で本校の生徒が活用を進めているGoogle の G Suite for Education を含めたICT活用の全体講義の様子を参観していただき、4限目には2年生が夏休み中の探究活動の進め方等についてグループで協議している様子を参観していただきました。4限目については多くのグループがテーマや進め方について運営指導員の先生方から貴重なアドバイスをいただきました。その後、運営指導協議会においては4年目に入った本校のSGH事業の進め方について大変多くのアドバイスやご示唆をいただき大変有意義な会議でした。 千葉大学環境活動ミーティング参加

7月10日(火)、千葉大学がおこなう環境活動ミーティングに、2年生2名が参加しました。本校生徒は、SGH課題研究でリユース食器と生ゴミ軽量化に取り組むグループの代表です。千葉大学が取り組んでいる環境活動の報告書をもとに、若い世代や一般市民へのアピール方法などについて意見交換をしました。

「学びマップ」と調査方法

1学年の探究の時間は4週目に入りました。6限目には校長から、自分の学びをメタ認知し、振り返ることを通して学び続ける重要性や、学びやテクノロジーを段階化し、それらにそって研究を発展させていく「学びマップ」の紹介がありました。今後課題研究に臨むにあたって必要な姿勢・態度について考えさせられる内容でした。7限目には、フィールドワークやアンケート調査のやり方についての話がありました。自分が決めた研究テーマにふさわしい調査方法を考える良いきっかけになったのではないでしょうか。

ドイツ・イギリス派遣報告会

5月7日(火)、1・2年生を対象に、ドイツ・イギリス海外派遣報告会が行われました。両研修とも本年3月に実施され、ドイツには11名、イギリスには12名の現3年生が参加しました。報告会では、現地で行った課題研究発表の内容、両国の歴史・伝統・文化、学生間の交流から学んだ課題等が報告されました。

SDGs探究

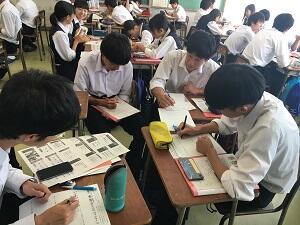

2週目の「総合的な探究」の時間では、1学年は国連が掲げるSDGs(持続可能な開発目標)を通して、国際社会が抱える諸課題について4人1組で、話し合い活動を行いました。今後の研究テーマ設定に繋がる活発な意見交換がなされました。

2学年は、具体的な研究テーマを決定中です。5月からは調査を開始します。

2学年は、具体的な研究テーマを決定中です。5月からは調査を開始します。

1学年 「総合的な探究」スタート

4月16日(火)6,7限、1年生対象に「総合的な探究」のガイダンスが開催されました。ガイダンスの中では、4人1組で研究を重ね、年度内にポスターを作成することが確認され、そのために必要な力について説明されました。後半には、「電車内ではどのように荷物を持つべきか」、「宇宙開発とガンの治療薬開発のどちらに資金を投入すべきか」など答えのない問いを生徒同士で話し合い、発表しました。これから始まる探究に向け、良い思考トレーニングになったのではないでしょうか。

2年生はグループでテーマを再設定し、探求を開始しました。3年生は論文作成が始まりました。

2年生はグループでテーマを再設定し、探求を開始しました。3年生は論文作成が始まりました。

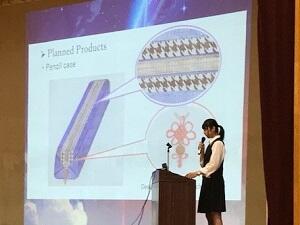

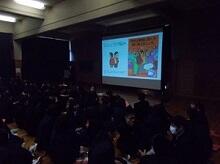

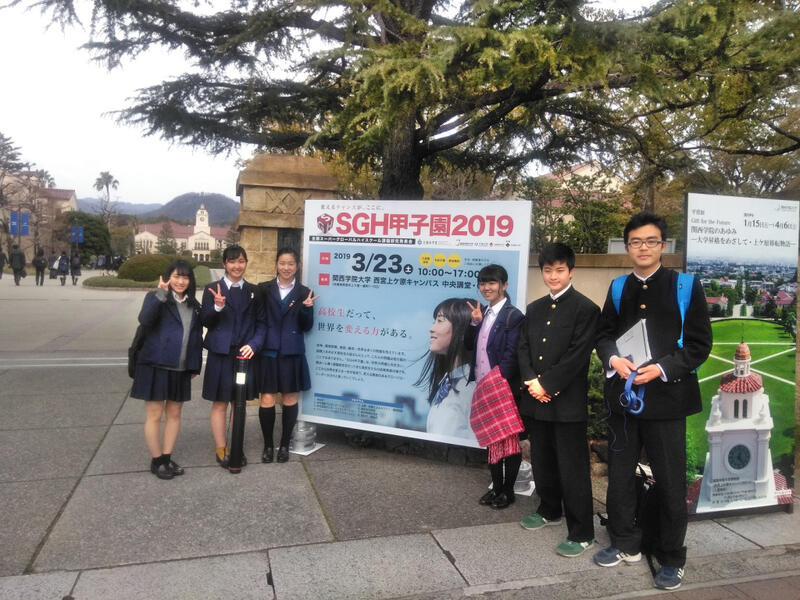

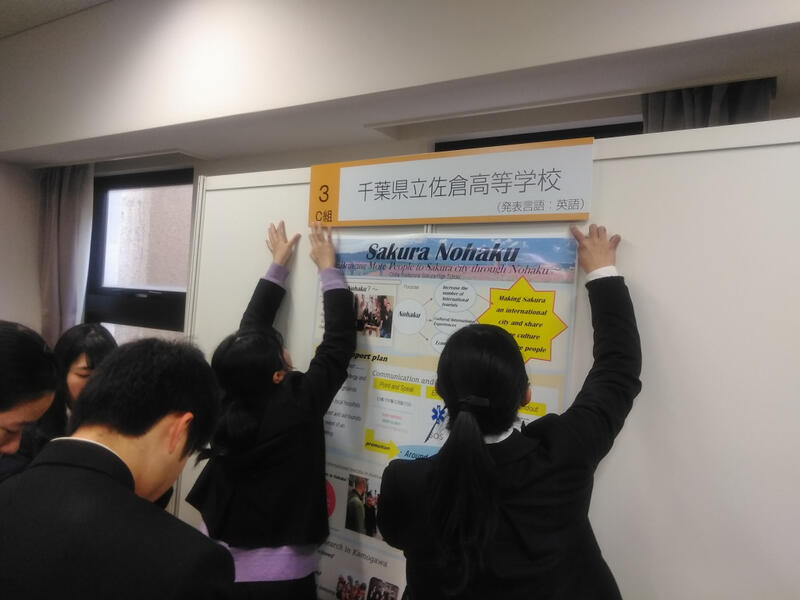

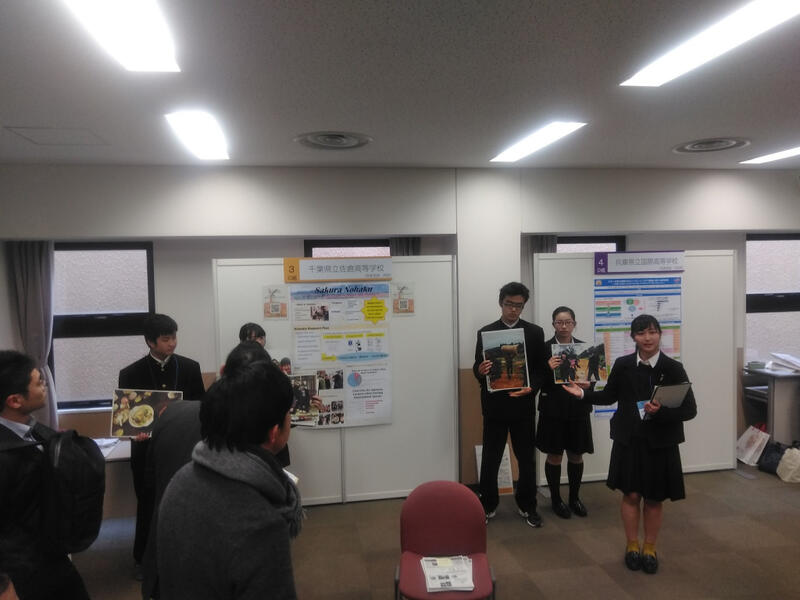

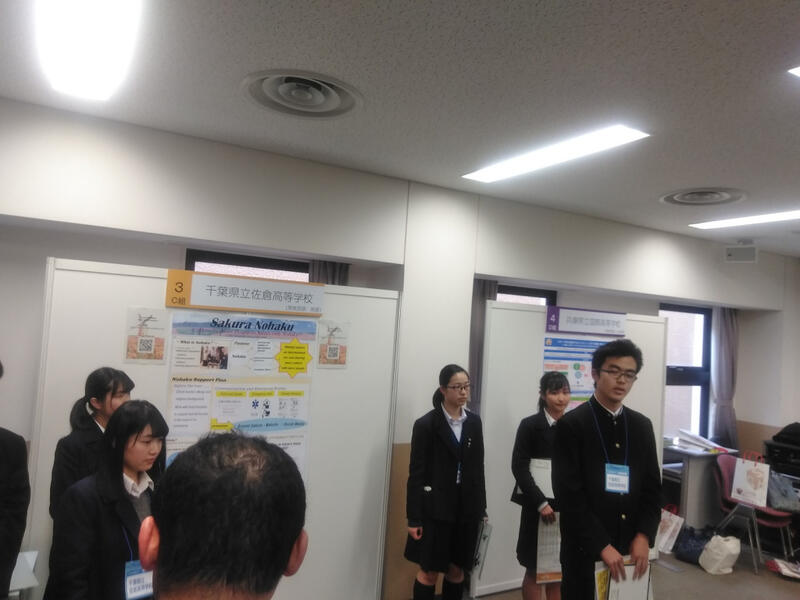

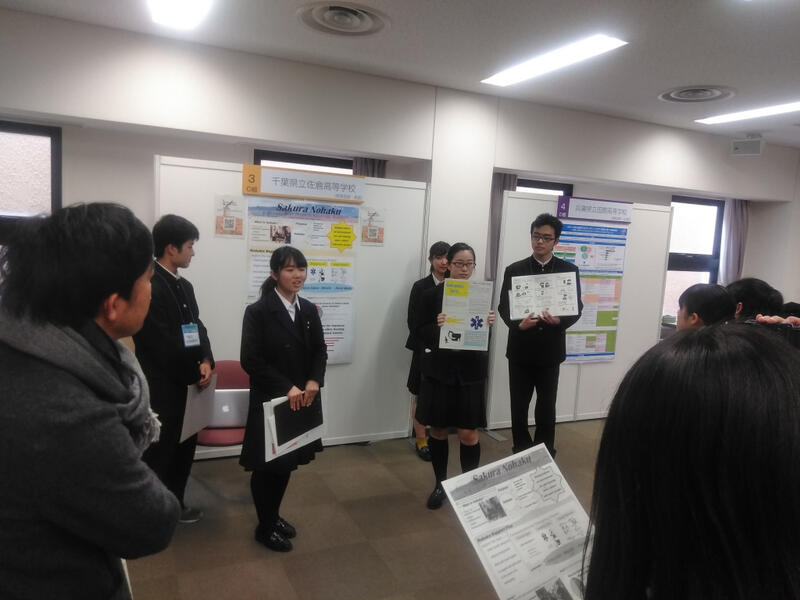

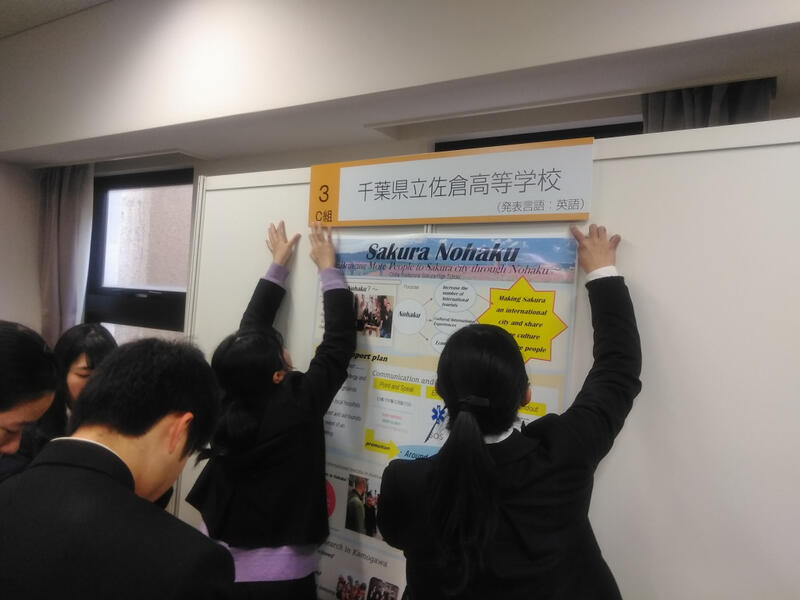

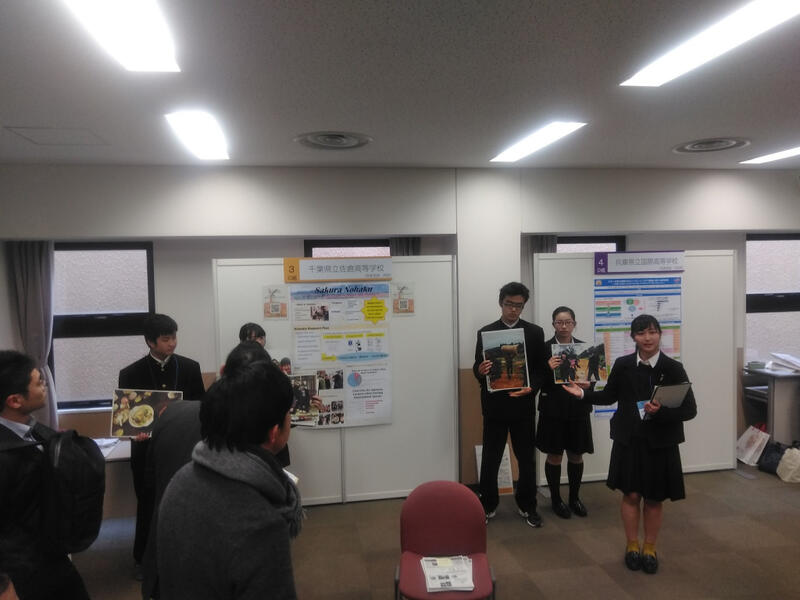

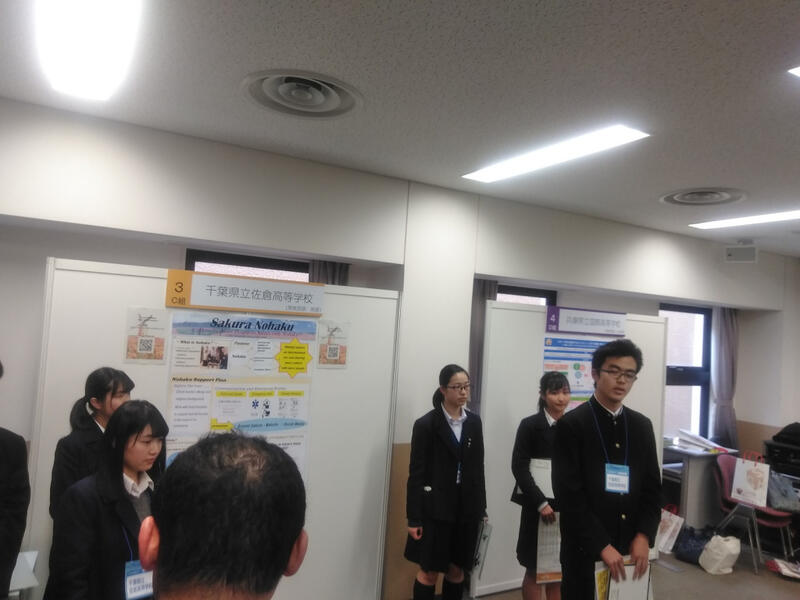

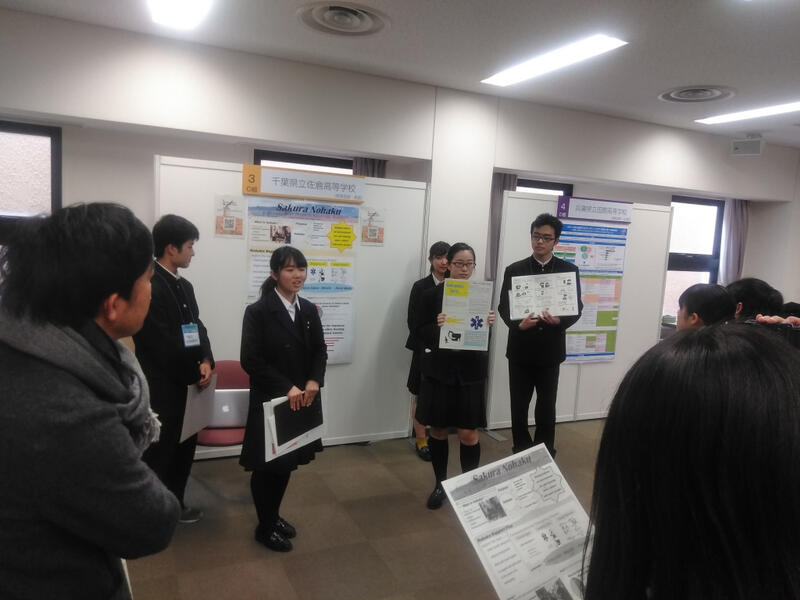

SGH甲子園2019

平成31年3月23日(土)関西学院大学上野ヶ原キャンパスで行われたSGH甲子園2019に2年生6名が参加し、英語で課題研究のポスタープレゼンテーションを行いました。午前9時から準備を始めリハーサルを行いました。午前10時の開会式を経て、午前11時20分からプレゼンテーションを4回行いました。発表テーマは「SAKURA NOHAKU Bringing more people to sakura through "Nohaku"]です。内容は、近年の外国人観光客の増加と宿泊場所の課題、外国人観光客からの聞き取り調査、農泊の現状、県内で農泊を行っている農家を訪問して行ったフィールドワークから見える利点と課題、課題を解決するための具体的な方策、佐倉市で行う利点、外国人観光客向け広報の方法、佐倉市への提案等について発表しました。発表時間は1回につき5分ですが、研究内容を整理し明確に英語で説明することができました。午後3時から行われた高校生交流会では、全国の高校生とたくさん情報交換ができました。

SSH・SGH 合同課題研究発表会

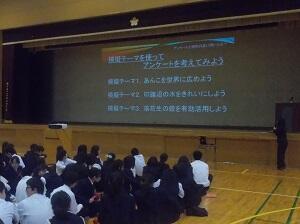

平成31年3月18日(月)SSH ・SGH 合同課題研究発表会が行なわれました。

SGH対象生徒は、本校体育館において、2年生2グループが全校生徒の前でプレゼンテーションソフトを用いた口頭発表を行ないました。発表言語は英語、テーマは「ナガエツルノゲイトウ駆除大作戦」「Peanuts Revolution」でした。

その後10時50分から11時40分まで多目的室1、2、化学講義室、生物講義室、第二体育館、地域交流施設に分かれ、各部屋2グループ(全12グループ)が英語又は日本語で口頭発表を行ないました。

11時50分から12時30分まで、地域交流施設で担当教員がSGH事業における研究開発について御来校いただいた皆様に説明しました。

午後からは1年生2グループが地域交流施設で発表しました。

14時15分から15時30分まで第3回運営指導協議会が開かれ、生徒の研究の質の向上や発表が上達したことについて評価をいただくとともに、テーマを選んだプロセスがわかるとよい、問われたことから考えを深めるとよい、3年生には受験があるので課題研究を進める上で課題であろう、研究対象の地域は生徒の通学範囲から考えると佐倉からもう少し広げるとよい等の助言をいただきました。

SGH対象生徒は、本校体育館において、2年生2グループが全校生徒の前でプレゼンテーションソフトを用いた口頭発表を行ないました。発表言語は英語、テーマは「ナガエツルノゲイトウ駆除大作戦」「Peanuts Revolution」でした。

その後10時50分から11時40分まで多目的室1、2、化学講義室、生物講義室、第二体育館、地域交流施設に分かれ、各部屋2グループ(全12グループ)が英語又は日本語で口頭発表を行ないました。

11時50分から12時30分まで、地域交流施設で担当教員がSGH事業における研究開発について御来校いただいた皆様に説明しました。

午後からは1年生2グループが地域交流施設で発表しました。

14時15分から15時30分まで第3回運営指導協議会が開かれ、生徒の研究の質の向上や発表が上達したことについて評価をいただくとともに、テーマを選んだプロセスがわかるとよい、問われたことから考えを深めるとよい、3年生には受験があるので課題研究を進める上で課題であろう、研究対象の地域は生徒の通学範囲から考えると佐倉からもう少し広げるとよい等の助言をいただきました。

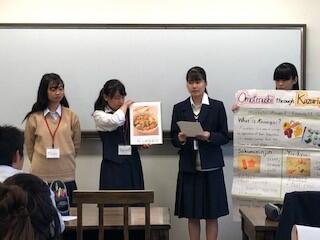

SGH校内課題研究発表会

2月19日(火) 5・6・7限に、1・2年生普通科全クラスで課題研究発表会を行いました。2年生は、グループごとに研究を進めてきた内容についてプレゼンテーションソフトを用いながら英語又は日本語で発表を行ないました。1年生は、これから行なう研究についてポスターを用いながら全グループが英語で発表を行ないました。メロス言語学院の学生の皆様が1・2年の各教室で発表を聞いてくださり、研究内容についての質問や助言、英語の発音や発表方法等についての助言をしてくださいました。また、千葉大学の先生をお招きし、研究内容や発表等について御指導いただきました。

3月には、SSH・SGH課題研究合同発表会があります。

3月には、SSH・SGH課題研究合同発表会があります。

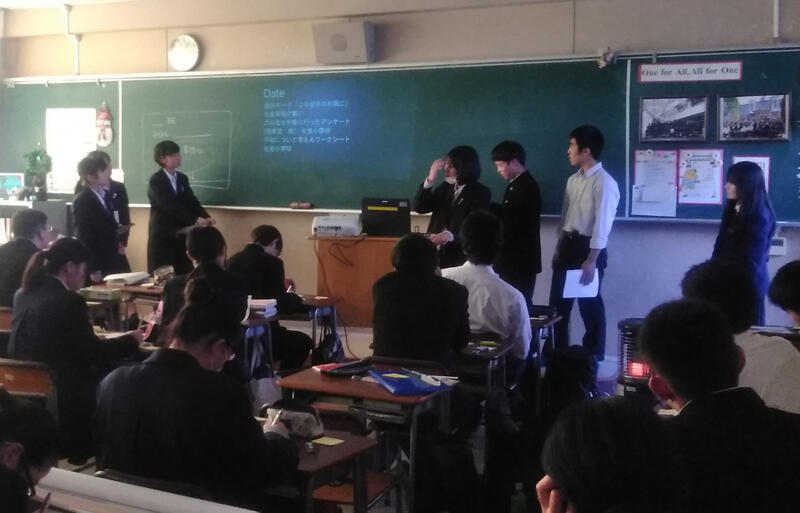

SGH課題研究発表会に向けて2

平成31年1月29日(火)6・7限に、2月19日に実施するSGH課題研究発表会に向け準備を行いました。2年生は、生徒同士で互いに発表側と聞き手側に分かれ、発表のリハーサルを行いました(写真左・中央)。聞き手側の生徒は、発表内容について質問するとともに、発表の良い点、改善点等をふせんに書いて発表者に渡しました。その後、各グループで発表の改善に向けて話し合い、発表練習を行いました。1年生は英語での発表に向けて、英語のポスターを作成し、発表の練習をしました(写真右)。

SGH海外研修(ドイツ派遣)事前研修 特別講義

平成31年1月11日(金)午後3時40分から本校地域交流施設でドイツ海外研修に参加する生徒を対象に、本校同窓会(鹿山会)副会長の寒郡氏に「佐倉高校生デュッセルドルフ市訪問に向けて」という演題で特別講義をしていただきました。ドイツ人の気質や文化、街の様子、千葉県とデュッセルドルフ市の関係など、様々なお話を伺うことができました。ビジネスでドイツ、特にデュッセルドルフ市に何度も訪れたご経験に基づくお話でしたので、これからデュッセルドルフを訪問する生徒にとっては大変参考になりました。また、講義のあとにドイツに関することだけでなく、生徒の課題研究に関する質問等にも答えていただきました。

平成31年1月11日(金)午後3時40分から本校地域交流施設でドイツ海外研修に参加する生徒を対象に、本校同窓会(鹿山会)副会長の寒郡氏に「佐倉高校生デュッセルドルフ市訪問に向けて」という演題で特別講義をしていただきました。ドイツ人の気質や文化、街の様子、千葉県とデュッセルドルフ市の関係など、様々なお話を伺うことができました。ビジネスでドイツ、特にデュッセルドルフ市に何度も訪れたご経験に基づくお話でしたので、これからデュッセルドルフを訪問する生徒にとっては大変参考になりました。また、講義のあとにドイツに関することだけでなく、生徒の課題研究に関する質問等にも答えていただきました。 SGH課題研究発表会に向けて

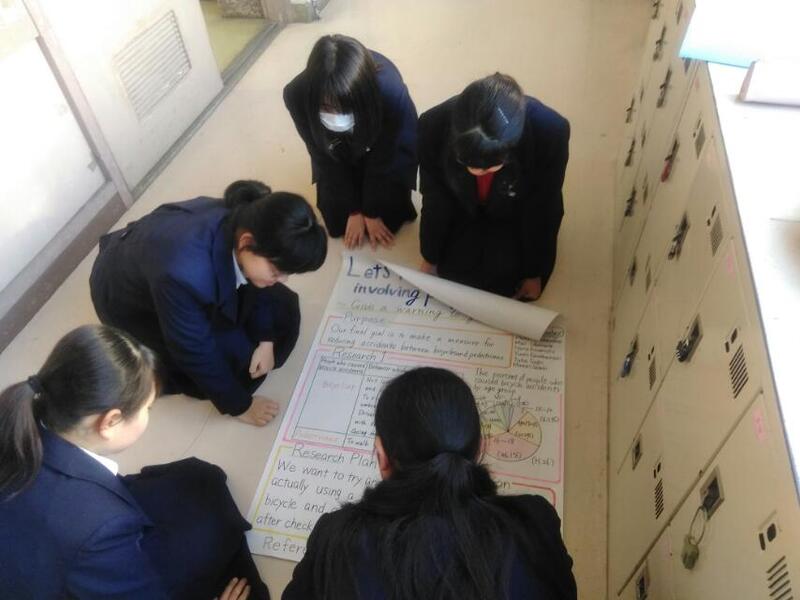

平成31年1月8日(火)6・7限を利用して2月に実施するSGH課題研究発表会に向け準備を行ないました。

1年生は、発表会では研究のテーマや研究概要等についてポスターを用いて英語で発表します。今日は日本語でポスターを作成し、発表内容を固める作業を行ないました(写真右 話し合いながらポスターを作成している様子)。

2年生は、発表会では研究成果についてプレゼンテーションソフト又はポスターを用いて発表します。今日は研究の内容を整理し、他者にわかりやすく伝えるための準備を行ないました(写真左・中 発表の内容について話し合っている様子)。

1年生は、発表会では研究のテーマや研究概要等についてポスターを用いて英語で発表します。今日は日本語でポスターを作成し、発表内容を固める作業を行ないました(写真右 話し合いながらポスターを作成している様子)。

2年生は、発表会では研究成果についてプレゼンテーションソフト又はポスターを用いて発表します。今日は研究の内容を整理し、他者にわかりやすく伝えるための準備を行ないました(写真左・中 発表の内容について話し合っている様子)。

オランダ派遣報告会

平成30年12月21日(金)正午からオランダ派遣の報告会を行ないました。11月14日から25日までの間に実施したオランダ派遣に参加した1年生5人が、現地での活動について報告しました。内容は、ライデン大学学生との交流や意見交換について、シーボルトハウス、博物館、アンネフランクの家での調査について、ドラードカレッジでの活動やディスカッションについて、現地で実施した課題研究に係る調査の結果についてなどです。特に課題研究に係る調査結果については、「スマートアグリ」「食品ロス」「動物殺処分」について、それぞれオランダで実施した意識調査、実態調査等の結果を分析し、日本と比較しながら考察した内容でした。また、オランダでたくさんの人と交流できたことやフィールドワークの大切さを実感したことなどが報告されました。

平成30年12月21日(金)正午からオランダ派遣の報告会を行ないました。11月14日から25日までの間に実施したオランダ派遣に参加した1年生5人が、現地での活動について報告しました。内容は、ライデン大学学生との交流や意見交換について、シーボルトハウス、博物館、アンネフランクの家での調査について、ドラードカレッジでの活動やディスカッションについて、現地で実施した課題研究に係る調査の結果についてなどです。特に課題研究に係る調査結果については、「スマートアグリ」「食品ロス」「動物殺処分」について、それぞれオランダで実施した意識調査、実態調査等の結果を分析し、日本と比較しながら考察した内容でした。また、オランダでたくさんの人と交流できたことやフィールドワークの大切さを実感したことなどが報告されました。 SGH全国高校生フォーラム

平成30年12月15日(土)スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラムが東京国際フォーラムで行われました。本校からは2年G組髙橋玲くん、鹿嶋爽平くん、泉恭太くんの3名が参加しました。午前はテーマ別分科会に参加し「水・環境・エネルギー・気候変動」に係る課題や解決に向けた取組などについて、他校生徒と英語でディスカッションを行いました。泉くんは「英語力だけでなく、幅広い知識を身に付けないと深い議論ができない」と参加した感想をもらしていました。午後は「印旛沼の生態系保護」をテーマにした研究についてポスターセッションを英語で行いました。発表、質問に対する応答とも的確に行うことができました。12月23日に立教大学で行われるSGH課題研究発表会には、4チームが参加します。

平成30年12月15日(土)スーパーグローバルハイスクール全国高校生フォーラムが東京国際フォーラムで行われました。本校からは2年G組髙橋玲くん、鹿嶋爽平くん、泉恭太くんの3名が参加しました。午前はテーマ別分科会に参加し「水・環境・エネルギー・気候変動」に係る課題や解決に向けた取組などについて、他校生徒と英語でディスカッションを行いました。泉くんは「英語力だけでなく、幅広い知識を身に付けないと深い議論ができない」と参加した感想をもらしていました。午後は「印旛沼の生態系保護」をテーマにした研究についてポスターセッションを英語で行いました。発表、質問に対する応答とも的確に行うことができました。12月23日に立教大学で行われるSGH課題研究発表会には、4チームが参加します。プレゼンテーションに向けて

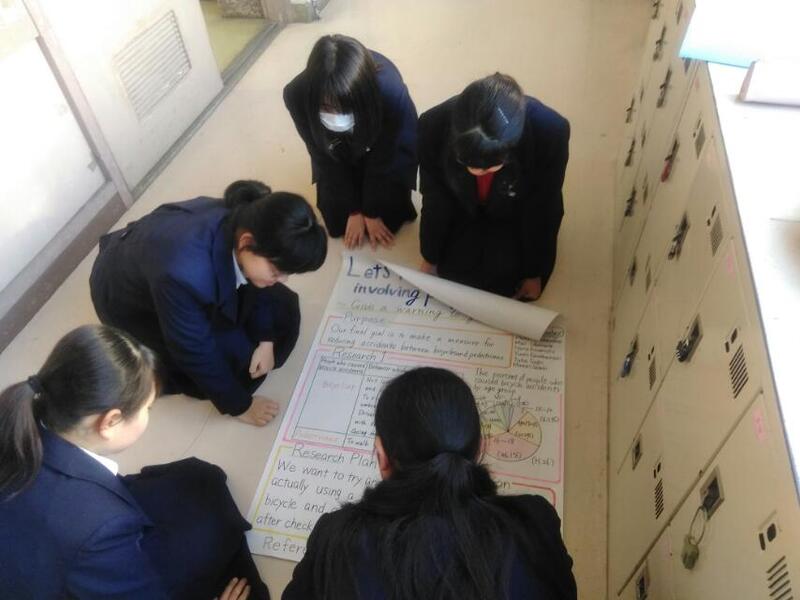

平成30年12月11日(火)6・7限第2学年の「GL探究」の時間は、課題研究の発表に向けた取組を行ないました。6限は体育館で、プレゼンテーションソフトを利用した発表の留意点、グラフ等の示し方、引用等の表現方法、今後のスケジュール等を確認しました。その後各教室に戻り、研究グループごとに研究のまとめと発表準備に取りかかりました。

平成30年12月11日(火)6・7限第2学年の「GL探究」の時間は、課題研究の発表に向けた取組を行ないました。6限は体育館で、プレゼンテーションソフトを利用した発表の留意点、グラフ等の示し方、引用等の表現方法、今後のスケジュール等を確認しました。その後各教室に戻り、研究グループごとに研究のまとめと発表準備に取りかかりました。 マレーシアの高校との交流(SGH)

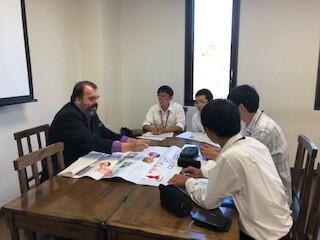

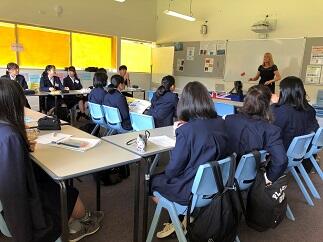

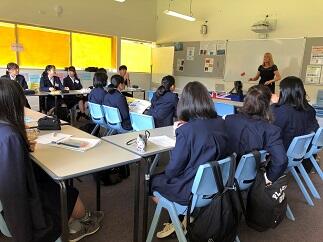

平成30年12月10日(月)午前11時~午後4時40分、本校地域交流施設においてマレーシアの高校 KOLEJ ISLAM SULTAN ALAM SHAH の生徒35名、同校教員3名と本校2年生国際交流委員4名、本校1年G組生徒41名、2年G組生徒41名が交流しました。

1 学校紹介・展示室・記念館案内

本校国際交流委員(2年生)が学校紹介を英語で行なったあと、マレーシアの高校生4グループに委員が一人ずつ付き、展示室や記念館の説明を行ないました。マレーシアの高校生からの質問に対しても的確に回答していました。

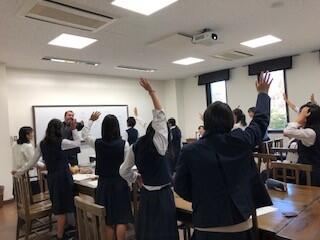

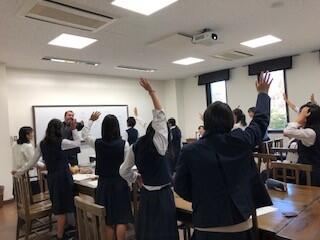

2 GLコミュニケーション英語(1年F組)

日本の伝統文化をテーマに、英語で、折り紙、書道、紙相撲、よさこいソーランについて説明し、マレーシアの高校生に体験してもらいました。英語によるコミュニケーションも円滑に行なうことができました。

3 GLコミュニケーション英語(2年G組)

日本の文化とマレーシアの文化の相違についてディスカッションを行ないました。自分の意見を積極的に話すとともに、相互に理解を深めることができました。その後マレーシアの生徒がマレーシアのゲームやアラビア文字について英語で説明し、本校生徒はゲームの体験をしたりアラビア文字で自分の名前を書く体験をしました。

4 交流会

マレーシアの高校紹介のあと、マレーシアの高校生と本校生徒がパフォーマンスを行ないました。英語でのやりとりは頻繁になり相互の理解は一層深まりました。

交流を通してマレーシアの高校生との親睦が深まりました。本校生徒にとっては今まで学習してきた英語力を主体的に確認できる場となるとともに、他国の文化や価値観を理解する良い機会にもなりました。

1 学校紹介・展示室・記念館案内

本校国際交流委員(2年生)が学校紹介を英語で行なったあと、マレーシアの高校生4グループに委員が一人ずつ付き、展示室や記念館の説明を行ないました。マレーシアの高校生からの質問に対しても的確に回答していました。

2 GLコミュニケーション英語(1年F組)

日本の伝統文化をテーマに、英語で、折り紙、書道、紙相撲、よさこいソーランについて説明し、マレーシアの高校生に体験してもらいました。英語によるコミュニケーションも円滑に行なうことができました。

3 GLコミュニケーション英語(2年G組)

日本の文化とマレーシアの文化の相違についてディスカッションを行ないました。自分の意見を積極的に話すとともに、相互に理解を深めることができました。その後マレーシアの生徒がマレーシアのゲームやアラビア文字について英語で説明し、本校生徒はゲームの体験をしたりアラビア文字で自分の名前を書く体験をしました。

4 交流会

マレーシアの高校紹介のあと、マレーシアの高校生と本校生徒がパフォーマンスを行ないました。英語でのやりとりは頻繁になり相互の理解は一層深まりました。

交流を通してマレーシアの高校生との親睦が深まりました。本校生徒にとっては今まで学習してきた英語力を主体的に確認できる場となるとともに、他国の文化や価値観を理解する良い機会にもなりました。

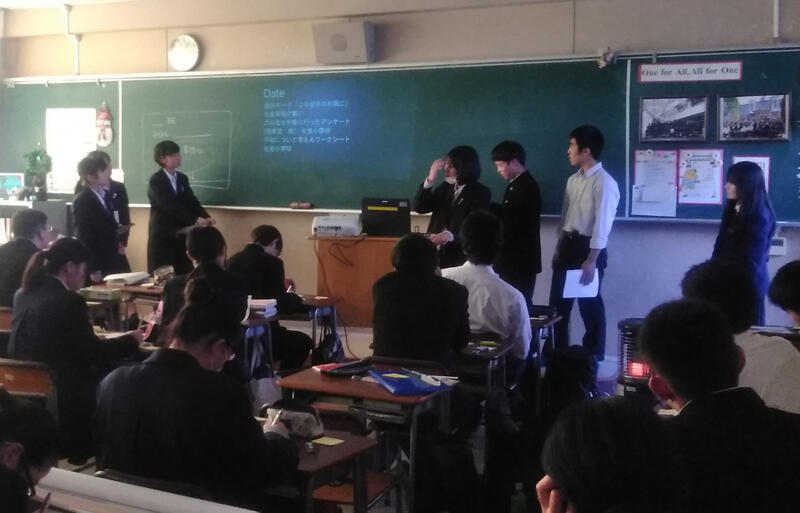

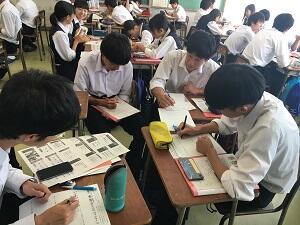

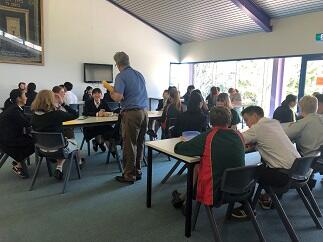

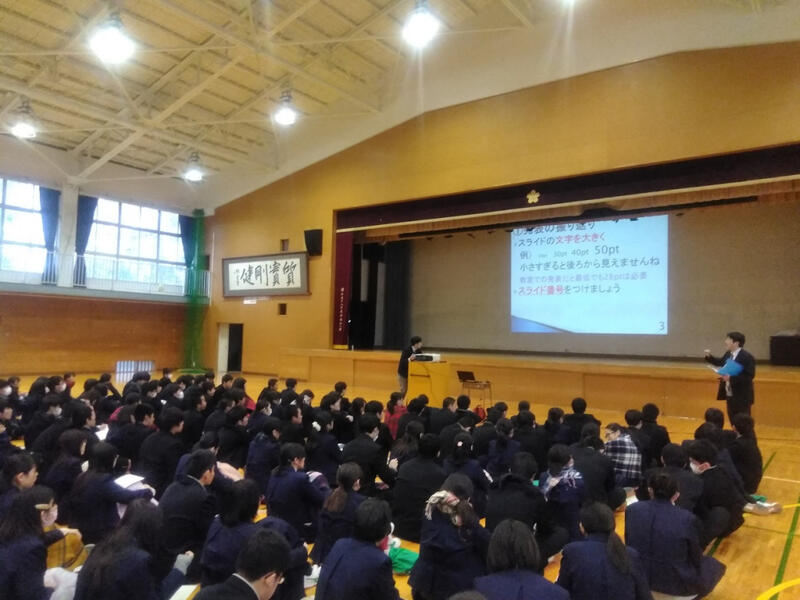

SGH課題研究「進捗状況発表会」

平成30年11月27日(火)6限・7限において、第2学年生徒が各教室で課題研究の進捗状況を発表しました。プレゼンテーションソフトを用いた発表、ポスターを用いた発表、口頭のみの発表等、発表方法は様々でしたが、これまでの研究についてグループごとに研究目的、調査(先行事例・先行研究・独自調査等)、分析、結論(提案)、今後の展望、参考文献等について伝えることができました。課題解決に向けて小学校と連携したり、佐倉市と連携したりするグループもありました。発表後にはクラス内で意見交換をしました。

また、1年生が課題研究を進める上で参考にするために、2年生の発表を見学しました(写真右)。

また、1年生が課題研究を進める上で参考にするために、2年生の発表を見学しました(写真右)。