文字

背景

行間

SGH活動報告

THE FARM 観光・農業分野研修会

5月課題研究報告

全生徒が研究を行い、全生徒が2月の佐倉課題研究発表会で発表するスタイルは今年も同様です。

3学年は課題研究報告書の作成に取り組んでいます。

2学年は新しい研究班を作成し、今年の研究テーマを検討しています。

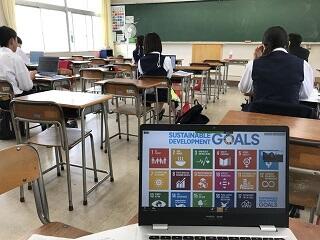

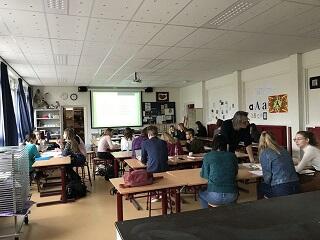

1学年はSDGsの視点からのガイダンスを積み重ね、社会の課題を探す活動をしています。今回掲載した写真は、KJ法による課題発見学習の様子です。

令和2年度をもちまして5年間のSGH事業は終了しましたが、今年度からは文科省のもとSGHネットワーク事業に参加し、積極的な外部交流を維持します。

本校の課題研究文化は生徒の間に根付いています。この貴重な文化を絶やさぬよう今年も挑戦を続けます。

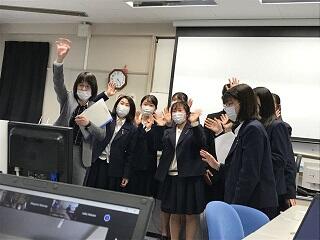

Cecilien Gymnasium(ドイツ)とのオンライン交流会

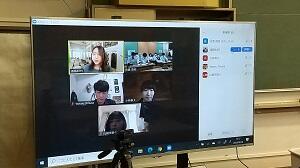

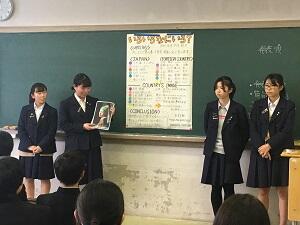

4月13日(火)15:50~16:35 ドイツの交流校、ツェツィリアン・ギムナジウムの生徒と本校の3年生10名がZoomによりオンライン交流しました。現地は午前8時50分、歴史の授業の中で、本校の3年生2組によるSGH課題研究発表(佐倉の観光、ヘルプマーク)をライブで聞いていただき、質問やコメントをもらいました。進行は国際交流委員が務めました。短い時間でしたが、ライブでお互いの顔を見ながら交流できるというのはやはり楽しいものです。コロナ禍に負けず、これからもこのような活動を通して、更に国際感覚を身に付けていきます。

探究甲子園出場 3/21

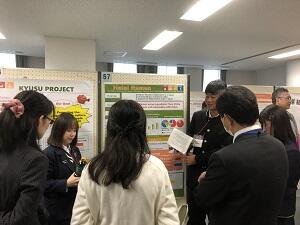

2021年度国際研究発表会(千葉大学主催)参加

令和2年2月14日(日)1年生のSGH課題研究2グループ7名がオンラインで行われた国際研究発表会に参加しました。2月8日から14日までアジア、ASEAN諸国の大学教員、学生、高校生も参加しての研究発表会において、5分のナレーション付きスライド発表を視聴してもらった後、オンライン参加者によるQ&Aが行われました。

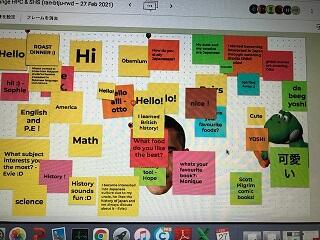

イギリス Hllyport College オンライン交流会

令和2年2月27日(土)イギリスの交流校ホリポート・カレッジの日本語クラブの生徒と佐倉高校1年生9名がGoogle Meetでのオンライン交流をしました。こちらは土曜日の19:00~20:00イギリスは朝10:00~11:00の時間帯に各自が家から参加しました。1月からショートビデオでメッセージを交換していましたが、今回初めてオンラインで顔を合わせることができました。

ホリポートのGee先生がファシリテーターを務めてくださり、簡単な自己紹介やゲーム、付箋チャット機能を使った会話をしました。これからも定期的にこのようなオンラインミーティングを開く予定です。

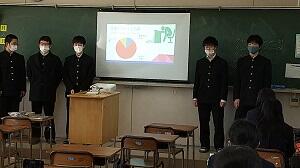

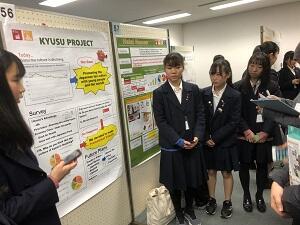

佐倉高校課題研究発表会開催

1.SSH・SGH合同開催

2.全22会場に分かれて、1・2学年の課題研究班160班が全班発表。

3.普通科はGoogleスライド発表、理数科はポスター発表

4.代表発表班のオンライン中継

5.質疑応答の当たり前化を目ざす進行

今まで様々な発表体験を積み重ねたことにより、皆堂々としたプレゼンテーションを

披露してくれました。

課題研究「学びの発表会」開催

1年英語発表班最終仕上げ

2学年課題研究クラス発表会開催

1学年課題研究クラス発表会開催

SGH 2020全国高校生フォーラム開催

【Title】 Infectious Diseases and Climate Change

Though both infectious diseases and climate change are crises, the world is doing nothing to fundamentally solve them. So, we tried to find an underlying factor of these two crises because we knew that social issues are closely related to each other. After careful consideration, we’ve found that meat consumption is one of those. And we think that we need to change our daily diets. So, we made a poster that shows how meat consumption affects these crises and distributed them. In addition, we did a campaign “plant-based photo contest” to encourage taking actions and to share our idea.

夢の図書館ワークショップ

令和2年度 海外理解促進のための講演会

11月20日(金)、1年生が、海外経験豊富なお二人の講師のお話を伺いました。稲葉健一氏(演題「グローバル化と国際協力」)は、青年海外協力隊員としてパラグアイでコミュニティー開発に携わった経験や、大学、会社勤めを経て青年海外協力隊に応募するまでの経緯を中心に話されました。現地での生活や地元の様々な立場の人とのコミュニケーションから、何が必要かを考え、伝え方を考え、小さな改善を積み重ねていくことの重要性や、「無い」からできないと諦めてはいけないことなどを話していただきました。遠藤恭一氏(演題「未来を切り拓く力とは-グローバルかとコロナ禍後の世界-」)は、人生100年時代、1つの会社や日本国内のみで働くことは益々少なくなっていくであろう時代、AIにはできない「次に何をするか、問題は何か」を探す力が問われる時代に向けてどう備えるかというお話でした。自ら意識してより広い世界を見ようとする姿勢や、「何を考えているのか、なぜそう思うのか」言葉で自己主張ができる習慣をつけること、少し雑でもよいから臆せず行動してみること等、大変刺激を受ける内容でした。講演後の質疑応答も活発に行われ、考えを深める機会となりました。

また、この講演会に先立ち、11月17日(火)から在籍することになったスイスからの留学生が1年生に紹介されました。来年7月末まで滞在しますのでよろしくお願いします。

SGH講演会「世界についてのステレオタイプをどう克服するか」

こんなプレゼンテーションは嫌だ!

課題研究「献血を広めよう!」班プロジェクト

10月1日(木)、課題研究班「献血を広めよう!」が主催する献血イベントが、日本赤十字社千葉支社の協力のもと、本校で開催されました。班員5人は、1年次から献血をテーマに研究を続け、本年2月に日本赤十字社と連絡を取り合い、学校側に献血イベント開催の協力を求めてきました。近年、献血協力者は減少傾向にあり、かつコロナ禍にも襲われ、一時は開催が危ぶまれましたが、生徒たちはあきらめることなく計画を進め、開催に至りました。50人以上の生徒から献血希望の申し出があり、予定時間を大幅に超過して採血がおこなわれました。生徒は今後イベント内容や参加者の声を精査し、研究発表にまとめていきます。どのような内容になるか楽しみです。

「〇〇を考える会」と第2回SGH運営指導協議会

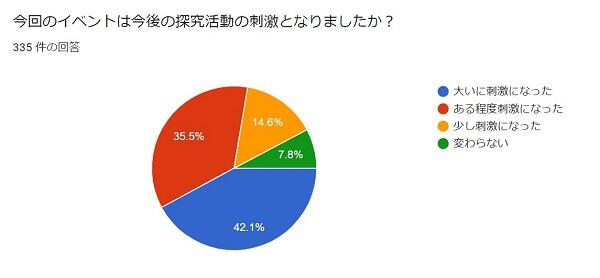

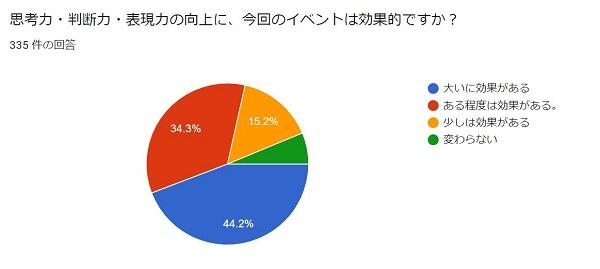

10月6日(火)、6・7限の2時間にわたって「〇〇を考える会」と題した「知的対話」イベントが開催されました。普通科1・2学年計14クラスを解体し、各学年が均等になるようにランダムに組み合わせ、ほとんど初対面同士の6人グループを編成しました。その中で2年生がファシリテーターとなって討議を回すという新たな試みです。テーマは、オリパラの開催やレジ袋有料化の是非、防災やSNSや政治意識、地域の課題やオンラインなど今年話題となった事象を切り口とし、対話を深めていく形をとりました。教員側の事前設定には反省すべき点が多々確認されましたが、ファシリテーターを務めた2年生の奮闘により、実りある「知的対話」が実現しました。アンケート結果の速報からも、こ日の一連のプロセスが、「思考力」「判断力」「表現力」の育成につながることが確認できました。

また同日には、SGH運営指導協議会が開催され、協議委員の先生方にICT・オンラインを中心とした今年度の取組を検証していただくとともに、この日のイベントを見学していただき、貴重なご意見を寄せていただきました。

佐倉市役所と佐倉を考えるワークショップ

第1回「気付く・探る・考える」講演会開催

明治大学学生とオンライン交流会

SGH国内グローバル研修(英語オンライン研修)

1日目:SDG's概要、Zero Hunger(飢餓撲滅)、Food & Energy(食べ物の在り方、再エネルギーについて)

2日目:Speech Practice(スピーチ発表練習)、Speech Skills(良いスピーチのコツ、各自の発表 Q&A)

2日目のスピーチでは、SDG's目標から、各自が選んだものについて「何が問題なのか」、「どうしたら少しでも解決に向かうのか」、「今できることは何か」などを発表しました。参加者はみんな1日目に習ったことや学校の授業で扱った内容、調べたデータや自分の考えを盛り込んでおり、声量やジェスチャー、アイコンタクトなどにも気を遣った良い発表ができました。

東京大学学生とオンライン交流会開催

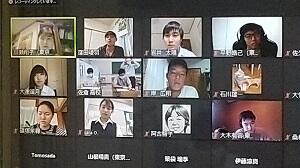

22日(火)、東京大学学生との「知的対話」イベントが、オンラインで開催されました。本校からは、1・2学年の各クラス代表1名&生徒会役員の計17名が参加しました。東京大学からは3年(医学部)、3年(農学部)、2年(文Ⅰ)、2年(文Ⅱ)、1年(理Ⅰ)とバラエティーに富んだ5名の学生が参加しました。

前半は、本校生徒が各自1問ずつ、東大生に質問や悩みをぶつけ、助言をいただきました。

後半は、3グループに分かれ、「同調圧力」「オンライン」「判断基準」のテーマでディスカッションを行いました。2時間余の計画でしたが、会話が盛り上がり、3時間を超えるイベントとなりました。「知的対話」の楽しさを十分感じられる濃密な時間となりました。

千葉大学環境ISO学生委員会とオンライン交流

9月3日(木)、5日(土)の両日、本校1・2年生と千葉大学環境ISO学生委員会の皆さんとの間で、Zoomを使い、オンライン交流が実現しました。本校の参加生徒は環境問題とオンライン教育を研究テーマとする研究班8班で、節水や木材の有効利用、プラスチックゴミ削減や空き缶のポイ捨て解決、オンライン教育の高校・大学の比較などのテーマで発表を行い、大学生の皆さんから適格かつ建設的な助言をいただきました。また課題研究に取り掛かったばかりの1年生は、環境をテーマとする自由な討議をおこない、大きな刺激を得ることができました。

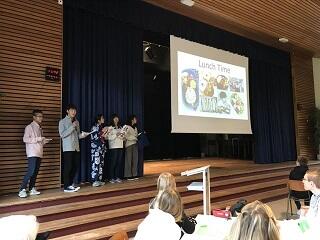

Sakura High School SGH Presentation

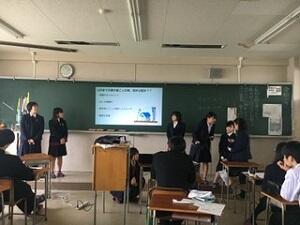

8月24日(月)、2年生の課題研究英語発表班80名が、Sakura High School SGH Presentations を開催しました。課題研究の年間スケジュールにおいては中間発表という段階で、夏休みの研究調査を英文スライドでまとめ、7分間の英語スピーチで伝えました。今回の特徴はアドバイザーとして3名の東京大学留学生がオンラインで参加してくださった点です。2人は国内から、1人は帰国中の香港から生徒にアドバイスをくださいました。TV会議システムを利用し、ライブで留学生に配信し、プレゼンテーションもアドバイスも80名の生徒で共有しました。また対面ゲストとして県内で活躍するALTの協力もいただき、刺激的な発表会を開催することが出来ました。コロナ禍により対面での外部交流が困難な中、本校はオンライン交流の実績を着実に積み上げてきました。今回、研究発表会のライブ中継を経験したことにより、秋冬のオンライン発表会に向けて着実な成長を遂げることができました。

Topic | |

1 | Welcome to Sakura |

2 | Revival of the Shopping Street |

3 | Increase the Voting Rate among the Young |

4 | Salt & Vinegar |

5 | Help Mark |

6 | Emerging Infectious Diseases and Climate Change |

7 | Promoting Tourism in Sakura |

8 | No More Bullying on the Internet |

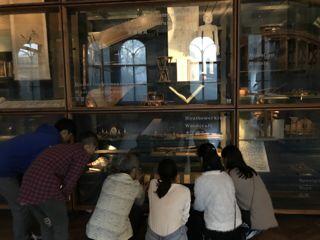

佐倉市風見鶏の里を訪問

SGH全国事務説明会オンライン開催

7月29日(水)、SGH全国事務説明会がオンラインで開催されました。この場において、本校のSGH事業の実施状況を、全国の指定校を代表し発表する機会を得ました。今回強調した点は、コロナ禍においてもGoogle classroomを使い進化を続けた課題研究の取り組みです。本校は休校中も多くの教科が動画や課題の配信を実施し、県下有数のオンライン教育を実現しました。課題研究ではそのノウハウを更に発展させ、オンライン上で生徒同士が情報をやり取りし学びを続けています。夏休みには本格的な調査に入ります。対面でのインタビューなどは制約がありますが、文献調査を中心に、可能な範囲で研究を進めます。保護者や卒業生の皆様には、これまで以上にご協力をいただく場面が増えると思いますが、よろしくお願いします。

7月29日(水)、SGH全国事務説明会がオンラインで開催されました。この場において、本校のSGH事業の実施状況を、全国の指定校を代表し発表する機会を得ました。今回強調した点は、コロナ禍においてもGoogle classroomを使い進化を続けた課題研究の取り組みです。本校は休校中も多くの教科が動画や課題の配信を実施し、県下有数のオンライン教育を実現しました。課題研究ではそのノウハウを更に発展させ、オンライン上で生徒同士が情報をやり取りし学びを続けています。夏休みには本格的な調査に入ります。対面でのインタビューなどは制約がありますが、文献調査を中心に、可能な範囲で研究を進めます。保護者や卒業生の皆様には、これまで以上にご協力をいただく場面が増えると思いますが、よろしくお願いします。 浦和第一女子高校とオンライン交流会

7月26日(日)、浦和第一女子高校と2回目のオンライン交流会を実施しました。コロナ禍の中でも課題研究の歩みを止めぬよう、オンライン上で「知的対話」を実践し、互いに刺激と学びを得ようという試みです。

7月26日(日)、浦和第一女子高校と2回目のオンライン交流会を実施しました。コロナ禍の中でも課題研究の歩みを止めぬよう、オンライン上で「知的対話」を実践し、互いに刺激と学びを得ようという試みです。先月の第1回のテーマは『オンライン教育』

今回のテーマは『地域活性化』と『環境問題』の2本立てで行いました。

テーマごとに、各校3~4名の参加者を集い、自らの課題研究とリンクさせながら、情報交換と質疑を行います。生徒たちの多くは自宅から参加し、時間と距離の壁を越えた思考と対話が実現しました。今後は、課題研究のオンライン発表も構想しています。

70の研究班が研究テーマをプレゼン(2学年)

1学年研究テーマ検討中

1学年「1分間スピーチ」全生徒が興味・関心に応じた研究テーマを発表しました。

2学年「研究計画作成」各班が今後の研究計画を立て、具体的な調査・研究に入ります。

3学年「課題研究報告書」3年間の研究の総まとめが完成しました。

SGH・課題研究進行中

久しぶりのHP更新になりますが、コロナ禍においてもオンラインを活用し、課題研究は着実に進展しています。

3学年:休業中にオンラインでデータをやりとりし、課題研究報告書の提出がほぼ完了しています。

2学年:5月上旬、研究班が再始動し、研究テーマの再設定を実施しました。

1学年:休業中に、オンラインでガイダンスを実施。現在も動画配信とGoogleスライドを組み合わせて探究の手法を学習中。

現在、探究学習はすべてGoogle classroomを通じて情報提供しています。一例として、本日の授業案内を掲載します。

デュッセルドルフ大学生来校

国際研究発表会

1学年クラス交流ポスター発表会

SGH課題研究「互いの研究を深め合う発表会」

GLアクテイブ講座『ビジネスモデルを学ぼう』

1月9日(木)、GLアクテイブ講座『世界の市場を視野に入れたビジネスモデルについて学ぼう』が、本校で開催されました。講師にグローバルなビジネスを展開なさってる寒郡茂樹さんをお招きし、講演と熱心な質疑応答がおこなわれました。ドイツ文化、デュッセルドルフの街並み紹介に始まり、「ボンサイ」を主にしたビジネス展開、起業の魅力など、経験者でしか感じとることができない生の声を生徒に伝えていただきました。

SGHオランダ海外研修報告会

全国高校生フォーラム2019

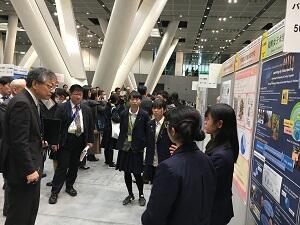

第4回 関東・甲信越静地区高校生探究学習発表会

マレーシア学校との交流会

1学年、探究学習「小さな発表会」

オランダ海外研修帰国

11月17日(日)、オランダ海外研修を終えた5名が無事に帰国しました。長時間のフライトによる疲れも見せず、爽やかな表情をしていました。この研修中、体調を崩した生徒が一人もいなく、かなり充実した研修になったようです。後日行なわれる報告会が楽しみです。

11月17日(日)、オランダ海外研修を終えた5名が無事に帰国しました。長時間のフライトによる疲れも見せず、爽やかな表情をしていました。この研修中、体調を崩した生徒が一人もいなく、かなり充実した研修になったようです。後日行なわれる報告会が楽しみです。 オランダ海外研修8日目

海外理解促進のための講演会

オランダ海外研修7日目

オランダ海外研修6日目

オランダ海外研修5日目

オランダ海外研修4日目

オランダ海外研修3日目

オランダ海外研修2日目