文字

背景

行間

SGH活動報告

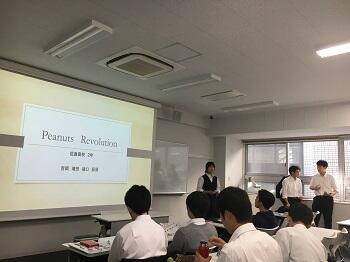

SGH課題研究「途中経過の発表会」(1年生)

平成30年11月20日(火)6・7限に、課題研究に向けたグループ発表会を行いました。

1年生は、研究グループを作ってから、テーマを決め、研究方法等を考え、調査を始めていますが、今日までの過程を整理することを目的として、グループごとに研究について発表を行いました。短時間の発表ですが、スマートフォンを利用したり、グラフや図表等を用いたりする等の工夫をしていました。どのグループも研究目的、先行研究を意識した研究方法を語り、研究の方向を明確に示していました。聞き手の生徒は、疑問点や意見を付箋紙に書いて発表グループに渡しました。発表後はグループごとに付箋紙を整理し、今後の研究の課題を見つけたり、よりよい研究方法を考えたりしました。

1年生は、研究グループを作ってから、テーマを決め、研究方法等を考え、調査を始めていますが、今日までの過程を整理することを目的として、グループごとに研究について発表を行いました。短時間の発表ですが、スマートフォンを利用したり、グラフや図表等を用いたりする等の工夫をしていました。どのグループも研究目的、先行研究を意識した研究方法を語り、研究の方向を明確に示していました。聞き手の生徒は、疑問点や意見を付箋紙に書いて発表グループに渡しました。発表後はグループごとに付箋紙を整理し、今後の研究の課題を見つけたり、よりよい研究方法を考えたりしました。

SGH運営指導協議会(第2回)が開かれました。

平成30年11月20日(火)スパーグローバルハイスクール(SGH)運営指導協議会が開かれました。

SGH運営指導協議員の先生方3名と千葉県教育委員会の方2名が来校し、授業(GL探究)の様子を御覧になりました。その後、地域交流施設で協議会を行い、本校のSGH事業の進捗状況の報告を行うとともに先生方から御意見・御助言をいただきました。

協議会では、「9月の1分間スピーチと比較すると、今回の生徒の発表は、先行研究を意識している、具体的な計画を持っている、アイデアがある等大きな変化が見られた。」「指定1年目の3月のプレゼンより今日の発表の方がテーマ、目的、方法論がしっかりとできていた。」等の御意見をいただきました。また、「英語宿泊研修参加者と参加していない生徒の比較をするとよいのではないか。」「SSHとの関係づけをもっと深めるとよい。」等の御助言をいただきました。協議員の先生方ありがとうございました。

今後もSGH事業の質の向上に努めていきたいと思います。

SGH運営指導協議員の先生方3名と千葉県教育委員会の方2名が来校し、授業(GL探究)の様子を御覧になりました。その後、地域交流施設で協議会を行い、本校のSGH事業の進捗状況の報告を行うとともに先生方から御意見・御助言をいただきました。

協議会では、「9月の1分間スピーチと比較すると、今回の生徒の発表は、先行研究を意識している、具体的な計画を持っている、アイデアがある等大きな変化が見られた。」「指定1年目の3月のプレゼンより今日の発表の方がテーマ、目的、方法論がしっかりとできていた。」等の御意見をいただきました。また、「英語宿泊研修参加者と参加していない生徒の比較をするとよいのではないか。」「SSHとの関係づけをもっと深めるとよい。」等の御助言をいただきました。協議員の先生方ありがとうございました。

今後もSGH事業の質の向上に努めていきたいと思います。

「海外理解促進のための講演会」

2018年11月16日、4・5時間目に1年生全員を対象として「海外理解促進のための講演会」が行われました。

JICAの稲葉健一先生とディレクトフォース授業支援の会の遠藤恭一先生の2名の講師の方をお招きして、それぞれご講演をいただきました。

稲葉先生の「グローバル化と国際教育」のご講演は、ご自身がパラグアイで体験した青年海外協力隊としての活動を中心に、パラグアイでの生活、現地で感じたこと、支援を現地に根付かせるためにはといった内容のお話でした。

遠藤先生の「激変するグローバル化社会で皆さんが考えるべきこと」のご講演では、

遠藤先生の海外での実体験を踏まえながら、大きく変わっていく将来の社会で生活していくために必要な考え方や意識についてお話をいただきました。

生徒からの質疑応答では、「青年海外協力隊に派遣される国に条件はあるのか」、「旧来の伝統や価値観を維持していくことは本当に良いことなのか」といった質問が出ました。

JICAの稲葉健一先生とディレクトフォース授業支援の会の遠藤恭一先生の2名の講師の方をお招きして、それぞれご講演をいただきました。

稲葉先生の「グローバル化と国際教育」のご講演は、ご自身がパラグアイで体験した青年海外協力隊としての活動を中心に、パラグアイでの生活、現地で感じたこと、支援を現地に根付かせるためにはといった内容のお話でした。

遠藤先生の「激変するグローバル化社会で皆さんが考えるべきこと」のご講演では、

遠藤先生の海外での実体験を踏まえながら、大きく変わっていく将来の社会で生活していくために必要な考え方や意識についてお話をいただきました。

生徒からの質疑応答では、「青年海外協力隊に派遣される国に条件はあるのか」、「旧来の伝統や価値観を維持していくことは本当に良いことなのか」といった質問が出ました。

GLアクティブ「筑波大学」

10月29日(月)にGLアクティブ「筑波大学」を実施しました。

本校普通科1年生が39名参加しました。

人文社会学系の毛利 亜紀先生より「東アジアの『逆説』-歴史認識問題の継続-」という題で模擬講義をしていただきました。

午後は中央図書館を見学しました。

本校普通科1年生が39名参加しました。

人文社会学系の毛利 亜紀先生より「東アジアの『逆説』-歴史認識問題の継続-」という題で模擬講義をしていただきました。

午後は中央図書館を見学しました。

東京大学研究室訪問

平成30年10月29日(月)東京大学の研究室を訪問しました。

本校生徒、2年生8名、1年生7名が参加しました。

プログラム内容

1 東京大学2年生の国際理解をテーマとしたプレゼンを聴き(すべて英語)、質疑応答(英語と日本語)。

2 本校生徒3組が課題研究プレゼンを実施。大学生から助言をいただく。

延べ16名の東大生が協力してくださり、たくさんのアドバイスをいただきました。