文字

背景

行間

校長花ごよみ

SGH運営指導委員会

本校の地域交流施設でSGH運営指導委員会が行われました。今年度文部科学省で行われる中間評価に関係して本校で作成したSGH事業の自己評価表に基づいて昨年度までの実施状況や今年度の実施計画や取り組み状況についてご説明し、そのつど、委員の皆さんから、ご指導ご助言をいただくとともにご提案をいただきました。委員の先生方からはSGHの取り組みを見ていて、生徒が1年間であるいは、経年で成長していく姿が見られることが評価されました。結果だけでなく学びのプロセスも個人個人でしっかりと評価することで、自己の課題や進歩を把握しながら学びを進めていけるよう今後も進めていきたいと思います。「日本の歴史・伝統・文化を踏まえて多文化共生社会を構築するグローバルリーダー」の育成を目指して今後とも全校体制で取り組んでまいります。

本校の地域交流施設でSGH運営指導委員会が行われました。今年度文部科学省で行われる中間評価に関係して本校で作成したSGH事業の自己評価表に基づいて昨年度までの実施状況や今年度の実施計画や取り組み状況についてご説明し、そのつど、委員の皆さんから、ご指導ご助言をいただくとともにご提案をいただきました。委員の先生方からはSGHの取り組みを見ていて、生徒が1年間であるいは、経年で成長していく姿が見られることが評価されました。結果だけでなく学びのプロセスも個人個人でしっかりと評価することで、自己の課題や進歩を把握しながら学びを進めていけるよう今後も進めていきたいと思います。「日本の歴史・伝統・文化を踏まえて多文化共生社会を構築するグローバルリーダー」の育成を目指して今後とも全校体制で取り組んでまいります。 チバニアンって何だろう?

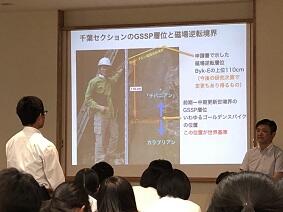

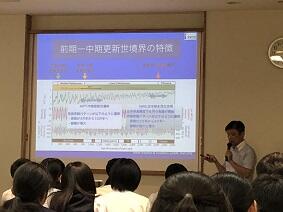

本日は、佐倉アクティブ講座に茨城大学理学部地球環境科学領域教授の岡田誠先生にお越しいただいて講義を受けることができました。

本日は、佐倉アクティブ講座に茨城大学理学部地球環境科学領域教授の岡田誠先生にお越しいただいて講義を受けることができました。皆さんよくご存知のように岡田誠教授は、地球の地質年代で更新世のうち、約77万年から12万6千年前の年代名称を「チバニアン」と名づけ、その基準地として千葉県市原市の地層を国際地質科学連合に申請したことで脚光を浴びた研究グループの中心的な役割を果たしている先生です。

先生からは、地層面にある生物の化石や宇宙塵、風成塵、花粉粒、大気起源の放射性核種などからは地球環境について何がどのようにわかるのか。

地層面は、ある瞬間の世界が二次元に凝縮された世界になっているので、地層からは時間を読み解くことができること。

δ18O の酸素の安定同位体の元素比から気候変動を解析する方法など、現代を紐解くため過去の状況を学ぶことの方法やおもしろさと大切さを教えていただきました。

先生には講演後の生徒からの熱心な質問にも丁寧にお答えしていただきました。岡田先生ありがとうございました。

野球部の皆さん感動をありがとう!!

今日9:10よりZOZOマリンスタジアムで市立習志野高校との試合が行われました。選手の皆さんはこの猛暑のなか、集中力を切らさず本当にすばらしいプレーを続けてくれました。また、本校の応援委員会、吹奏楽部、先生、生徒、保護者の皆様による大応援団は気持ちが一体となり、最後まで勝利を信じて応援を続けることができました。何よりもこんなに気持ちよく応援ができる環境を作り出せるすばらしい人たちと一緒に応援できたことがとてもうれしかったです。

今日9:10よりZOZOマリンスタジアムで市立習志野高校との試合が行われました。選手の皆さんはこの猛暑のなか、集中力を切らさず本当にすばらしいプレーを続けてくれました。また、本校の応援委員会、吹奏楽部、先生、生徒、保護者の皆様による大応援団は気持ちが一体となり、最後まで勝利を信じて応援を続けることができました。何よりもこんなに気持ちよく応援ができる環境を作り出せるすばらしい人たちと一緒に応援できたことがとてもうれしかったです。試合の結果は、習志野高校には一歩及ばなかったものの、この経験から多くのことを学ぶことができ、次のステップへ進むことができると思います。

この試合で野球部も応援団から力をもらったと思いますが、野球部が見せてくれた頑張りから応援団も多くの感動と喜びをいただきました。野球部の生徒の諸君、堀内先生、藤井先生本当にありがとうございました。また、応援してくださった皆様本当にありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

佐倉学特別講演会

佐倉市教育委員会の佐倉学特別講演会が本日15:00から佐倉市中央公民館でおこなわれ、生徒とともに参加させていただきました。今回の講演の講師は、2015年ノーベル生理学・医学賞を受賞された北里大学特別栄誉教授の大村智先生でした。「私の歩んできた道」というテーマでご講演をいただきました。先生は、天然物有機化学の世界的権威でいらっしゃいます。今までに、500種の新規化合物を発見し、26種は、医薬、動物薬、農業用薬剤などとして世界中で使われているそうです。なかでも、抗寄生虫薬イベルメクチンは熱帯病のオンコルセカ症やリンパ系フィラリア症の予防・治療薬として、また、沖縄地方に多く罹患者のいる糞線虫症や今まで良い治療法の無かった疥癬の治療薬として使われており、年間3億人の方が救われているそうです。先生は幼いころより、おばあさまから「人のためになることをやりなさい」と教育を受けて育ってきたそうです。このことが先生の人生感の根底にあり、研究においても世の役に立つ天然有機化合物の発見を目指して独創的な研究を推進してこられました。研究者として早い段階から海外を意識して論文を書かれるなど、ご本人の弛まぬ努力が常に良き人との出会いにつながり先生を成長させてくれたそうです。そして、先生自身も人材育成を大切にしながら研究を進めてこられたそうです。その先生が、道元禅師の「正師を得ざれば学ばざるに如かず」という言葉や教師であった先生のお母様の日記帳に書かれた言葉「教師の資格は自分自身が絶えず進歩していること」や、先生ご自身が好きな言葉として「実践躬行」(じっせんきゅうこう 理論や信条をそのとおり自分自身で実際に行う)を大切にされていたことが教師としての私にはとても印象的でした。先生のお話は多くの示唆が含まれていながら大変わかりやすく、かつユーモアに富んだお話でアッという間に講演時間が過ぎてしまいました。今日参加した生徒たちも多くのことを得られたのではないでしょうか。先生ありがとうございます。また、このような貴重な機会を与えてくださった佐倉市教育委員会へあらためて感謝申し上げます。

野球応援No.1

本日7月13日9:00から青葉の森公園野球場で、本校野球部の初戦が行われました。対戦相手は、県立四街道北高等学校でした。佐倉高校の先攻で始まりました。5回表に3点先取しましたが、その裏に1点返され、6回裏には2点取られ追いつかれました。7回表に1点取ってリードしたまま9回裏を迎えましが、ここで再度追いつかれてしまいました。延長に入ってすぐの10回表に2点取って勝ち越しその裏は0点で抑えて勝利をつかむことができました。野球部の皆さんおめでとうございます。また、応援に駆け付けていただいた保護者の皆様、応援委員会、吹奏楽部の皆さんありがとうございした。

本日7月13日9:00から青葉の森公園野球場で、本校野球部の初戦が行われました。対戦相手は、県立四街道北高等学校でした。佐倉高校の先攻で始まりました。5回表に3点先取しましたが、その裏に1点返され、6回裏には2点取られ追いつかれました。7回表に1点取ってリードしたまま9回裏を迎えましが、ここで再度追いつかれてしまいました。延長に入ってすぐの10回表に2点取って勝ち越しその裏は0点で抑えて勝利をつかむことができました。野球部の皆さんおめでとうございます。また、応援に駆け付けていただいた保護者の皆様、応援委員会、吹奏楽部の皆さんありがとうございした。このまま予定通り日程が進行すれば、7月15日に市立習志野高等学校との試合がZOZOマリンスタジアムの第1試合に予定されていますので、応援のほどよろしくお願います。

SSH特別講義

SGHにおいては、昨日、今日と日本政策金融公庫から2名の講師が来てくださり、2年生がビジネスプランの研究の進め方など班ごとにアドバイスをいただいていました。また、SSHにおいては、KEK(高エネルギー加速器研究機構)から本校の卒業生である宍戸寿郎先生にお越しいただきました。先生は、最新宇宙論に触れられ、宇宙の成り立ちに関して、宇宙誕生直後に同じ数だけあったはずの粒子と反粒子が、現在の宇宙ではどうして、粒子ばかり存在するのかという現代物理学の謎に挑むため「CP対称性の破れ」(粒子と反粒子の性質の違い)に関する実験(電子と陽電子を衝突させる)やこの実験を行うための加速器や測定装置についてお話しいただきました。講義の最後には、生徒たちに「どの分野に進んでも、その分野に貢献できるような人になってほしい」と激励の言葉をいただきました。宍戸先生ありがとうございました。

SGHにおいては、昨日、今日と日本政策金融公庫から2名の講師が来てくださり、2年生がビジネスプランの研究の進め方など班ごとにアドバイスをいただいていました。また、SSHにおいては、KEK(高エネルギー加速器研究機構)から本校の卒業生である宍戸寿郎先生にお越しいただきました。先生は、最新宇宙論に触れられ、宇宙の成り立ちに関して、宇宙誕生直後に同じ数だけあったはずの粒子と反粒子が、現在の宇宙ではどうして、粒子ばかり存在するのかという現代物理学の謎に挑むため「CP対称性の破れ」(粒子と反粒子の性質の違い)に関する実験(電子と陽電子を衝突させる)やこの実験を行うための加速器や測定装置についてお話しいただきました。講義の最後には、生徒たちに「どの分野に進んでも、その分野に貢献できるような人になってほしい」と激励の言葉をいただきました。宍戸先生ありがとうございました。 閑話 その7 黄金比

ある人が階段を登ろうとしています。その人は、1歩で登れるのは、最高で2段までとします。つまり、階段を1歩では1段か2段で登れるとします。いま階段が、n段としたら、登り方は何通り(Fn)あるか考えてみましょう。

1段しかない階段なら登り方は1通り (1) しかないので F1=1

2段だと、1段目から1段で登る方法 (1)+1 か、最初から一気に2段で登る (2) かの2通りとなるので F2=2

3段だと、2段目から1段で登る方法 ((1)+1)+1、(2)+1 と1段目から2段で登る方法 (1)+2 の3通りあるので、F3=3

4段だと、3段目から1段で登る方法 (((1)+1)+1)+1、((2)+1)+1、((1)+2)+1 と2段目から2段で登る方法 ((1)+1)+2、(2)+2の5通りなので、F4=5

5段だと、4段目から1段で登る方法 ((((1)+1)+1)+1)+1、(((2)+1)+1)+1、(((1)+2)+1)+1、(((1+1))+2)+1、((2)+2)+1と3段目から2段で登る方法 (((1)+1)+1)+2、((2)+1)+2、((1)+2)+2 の8通りあるので、F5=8 となります。

こうして、可能な登り方の数列 { Fn } は、{1,2,3,5,8、・・・}

となります。

n段の階段の登り方を考えてできた数列の第3項以降の各項 Fn は、その1段前までの登り方 Fn-1 とさらにその1段前までの登り方 Fn-2 との和として表すことができます。

つまり、数列 { Fn } は、F1=1、F2=2、 Fn= Fn-1 + Fn-2 (n≧3)で

帰納的に定義される数列となります。

問1 ここで違う問題を考えてみましょう。ある男が、うさぎの番(つがい)を1対、壁で囲まれた場所に放しました。ウサギの番については、毎月新しい番を生み、生まれた番も次の月から番を生むとします。そしてウサギは死なないとすると1年間に何対のウサギが生まれるでしょうか。

問1 ここで違う問題を考えてみましょう。ある男が、うさぎの番(つがい)を1対、壁で囲まれた場所に放しました。ウサギの番については、毎月新しい番を生み、生まれた番も次の月から番を生むとします。そしてウサギは死なないとすると1年間に何対のウサギが生まれるでしょうか。

問2 ここで数列 { Fn }を次のようにつくります。まず、F1、F2 を好きな数に決めます。その2つの数で和を作り3番目の数 F3 とします。更に、2番目と3番目の数の和を作り4番目の数 F4 とします。この操作を繰り返して20番目くらいまでできたら数列の比 を計算してみてください。$$\lim_{n\to \infty}\frac{F_n}{F_{n-1 } }$$ はどんな値に近づくでしょう。

を計算してみてください。$$\lim_{n\to \infty}\frac{F_n}{F_{n-1 } }$$ はどんな値に近づくでしょう。

1段しかない階段なら登り方は1通り (1) しかないので F1=1

2段だと、1段目から1段で登る方法 (1)+1 か、最初から一気に2段で登る (2) かの2通りとなるので F2=2

3段だと、2段目から1段で登る方法 ((1)+1)+1、(2)+1 と1段目から2段で登る方法 (1)+2 の3通りあるので、F3=3

4段だと、3段目から1段で登る方法 (((1)+1)+1)+1、((2)+1)+1、((1)+2)+1 と2段目から2段で登る方法 ((1)+1)+2、(2)+2の5通りなので、F4=5

5段だと、4段目から1段で登る方法 ((((1)+1)+1)+1)+1、(((2)+1)+1)+1、(((1)+2)+1)+1、(((1+1))+2)+1、((2)+2)+1と3段目から2段で登る方法 (((1)+1)+1)+2、((2)+1)+2、((1)+2)+2 の8通りあるので、F5=8 となります。

こうして、可能な登り方の数列 { Fn } は、{1,2,3,5,8、・・・}

となります。

n段の階段の登り方を考えてできた数列の第3項以降の各項 Fn は、その1段前までの登り方 Fn-1 とさらにその1段前までの登り方 Fn-2 との和として表すことができます。

つまり、数列 { Fn } は、F1=1、F2=2、 Fn= Fn-1 + Fn-2 (n≧3)で

帰納的に定義される数列となります。

問1 ここで違う問題を考えてみましょう。ある男が、うさぎの番(つがい)を1対、壁で囲まれた場所に放しました。ウサギの番については、毎月新しい番を生み、生まれた番も次の月から番を生むとします。そしてウサギは死なないとすると1年間に何対のウサギが生まれるでしょうか。

問1 ここで違う問題を考えてみましょう。ある男が、うさぎの番(つがい)を1対、壁で囲まれた場所に放しました。ウサギの番については、毎月新しい番を生み、生まれた番も次の月から番を生むとします。そしてウサギは死なないとすると1年間に何対のウサギが生まれるでしょうか。問2 ここで数列 { Fn }を次のようにつくります。まず、F1、F2 を好きな数に決めます。その2つの数で和を作り3番目の数 F3 とします。更に、2番目と3番目の数の和を作り4番目の数 F4 とします。この操作を繰り返して20番目くらいまでできたら数列の比

短時間豪雨

昨日7月9日の14:30からSSHの運営指導委員会が地域交流施設において行われました。その会議が終わるころから雨が降り出し、30分間くらいでしたが雷とともにものすごい雨が降りました。マレーシア、タイ、シンガポールなど東南アジアの国々のスコールのように、道路だったところが、あっという間に川に代わるような、まさにバケツで撒いたような強さと量の雨でした。

昨日7月9日の14:30からSSHの運営指導委員会が地域交流施設において行われました。その会議が終わるころから雨が降り出し、30分間くらいでしたが雷とともにものすごい雨が降りました。マレーシア、タイ、シンガポールなど東南アジアの国々のスコールのように、道路だったところが、あっという間に川に代わるような、まさにバケツで撒いたような強さと量の雨でした。この雨で恩恵を受けたとすれば東郷池の水が増えていつになく水がきれいになったことです。普段は泳いでいる姿をはっきり・くっきりとみることができない東郷池の鯉や鮒たちの姿を今日はしっかりととらえることができました。

野球応援練習

本日、13:30から気持ちのこもった野球応援の練習が応援委員会と吹奏楽部、野球部員を中心に行われました。ここに参加してくれた生徒の諸君は、ここ一か月、文化祭の準備、自分の部活動、第2回定期考査の準備等あるなか、頑張る友人のために、応援練習を続けてきてくれました。そんな心温かい生徒諸君を見るにつけ、校長として誇りに思います。予定どおり試合が行われれば、7月13日の青葉の森公園野球場の第1試合が本校野球部の初戦です。是非とも皆様、応援のほどよろしくお願いします。

本日、13:30から気持ちのこもった野球応援の練習が応援委員会と吹奏楽部、野球部員を中心に行われました。ここに参加してくれた生徒の諸君は、ここ一か月、文化祭の準備、自分の部活動、第2回定期考査の準備等あるなか、頑張る友人のために、応援練習を続けてきてくれました。そんな心温かい生徒諸君を見るにつけ、校長として誇りに思います。予定どおり試合が行われれば、7月13日の青葉の森公園野球場の第1試合が本校野球部の初戦です。是非とも皆様、応援のほどよろしくお願いします。 SGH特別授業

1年生は

SGHの課題研究のテーマを決めていくうえで、今後解決してみたいテーマをどのように一つに絞っていくのかが重要になります。本日は、ビジネスプラン作成を参考にして、体験的に学ぶ講座を、日本政策金融公庫 南関東創業支援センター所長でいらっしゃる寺田博史様を講師としてお招きして講義をお願いしました。考える対象を絞って、よいアイデアの出すための方法や、テーマを絞りこむための視点の置き方など

SGHの課題研究のテーマを決めていくうえで、今後解決してみたいテーマをどのように一つに絞っていくのかが重要になります。本日は、ビジネスプラン作成を参考にして、体験的に学ぶ講座を、日本政策金融公庫 南関東創業支援センター所長でいらっしゃる寺田博史様を講師としてお招きして講義をお願いしました。考える対象を絞って、よいアイデアの出すための方法や、テーマを絞りこむための視点の置き方など

これからの探究活動を進めるうえでとても大切なことを学ぶことができたと思います。暑い中、講師をお引き受けいただいた寺田先生、本当にありがとうございました。

SGHの課題研究のテーマを決めていくうえで、今後解決してみたいテーマをどのように一つに絞っていくのかが重要になります。本日は、ビジネスプラン作成を参考にして、体験的に学ぶ講座を、日本政策金融公庫 南関東創業支援センター所長でいらっしゃる寺田博史様を講師としてお招きして講義をお願いしました。考える対象を絞って、よいアイデアの出すための方法や、テーマを絞りこむための視点の置き方など

SGHの課題研究のテーマを決めていくうえで、今後解決してみたいテーマをどのように一つに絞っていくのかが重要になります。本日は、ビジネスプラン作成を参考にして、体験的に学ぶ講座を、日本政策金融公庫 南関東創業支援センター所長でいらっしゃる寺田博史様を講師としてお招きして講義をお願いしました。考える対象を絞って、よいアイデアの出すための方法や、テーマを絞りこむための視点の置き方などこれからの探究活動を進めるうえでとても大切なことを学ぶことができたと思います。暑い中、講師をお引き受けいただいた寺田先生、本当にありがとうございました。