文字

背景

行間

SSH活動掲示板

2019年8月の記事一覧

SSH講座「チバニアンってなんだ?」

8月8日(木)に2年生1名と1年生理数科7名でGSSPに申請中の標準模式地、市原市田淵の露頭に行ってきました。講師は千葉県中央博物館地学研究科の 高橋 直樹 先生です。約77万年前に地磁気が逆転したと言われる証拠となる地層を見学しました。右下写真の白い看板の20㎝上(少し色が変わってへこんでいる様子がわかります)からが「チバニアン」と呼ばれる予定の地層です。(上総層群国本層と呼ばれる地層です)

その後、養老渓谷に場所を移し、梅が瀬層、大田代層、黄和田層を観察したり、地層の調査方法を実習しました。1000mを超える深海に堆積した地層にもかかわらず、木片の化石が発見できました。(右下写真)

最後は別名「養老の滝」でおなじみの「粟又の滝」(写真奥)で1mにも及ぶ火山灰層を観察し、一日の行程を終えました。暑い中ではありましたが、充実した野外実習となりました。

その後、養老渓谷に場所を移し、梅が瀬層、大田代層、黄和田層を観察したり、地層の調査方法を実習しました。1000mを超える深海に堆積した地層にもかかわらず、木片の化石が発見できました。(右下写真)

最後は別名「養老の滝」でおなじみの「粟又の滝」(写真奥)で1mにも及ぶ火山灰層を観察し、一日の行程を終えました。暑い中ではありましたが、充実した野外実習となりました。

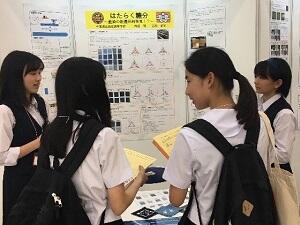

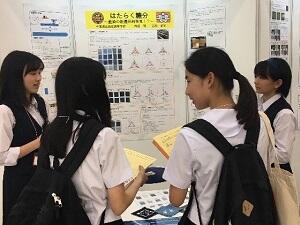

SSH生徒研究発表会 IN 神戸

8/7(水)、8日(木)の2日間、神戸国際展示場にてSSH生徒研究発表会に3年H組の女子2名が「はたらく糖分〜藍染の新還元剤発見!?〜」というタイトルで参加しています。国内からSSH218校、国外から23校参加しており、生徒たちは研究内容に関して、積極的に意見交換をしていました。

徹底探究基礎講座

8月4日(日)に木更津高校を会場として,SSH重点枠(高大接続)の徹底探究基礎講座「画像解析ソフトを用いた天文分野の実習」が行なわれ,本校1年生9名が参加してきました。午前は講義(太陽の表面構造とシュテファン・ボルツマンの法則について、黒点の温度測定の原理)があり、午後の実習は画像解析ソフトMakali`i(マカリ・マカリィ)を使って①太陽面の周辺減光の様子の調査②黒点の温度をマカリの「測光」機能を使って求めるグループ活動③マカリを天文画像以外の解析で活用する探究活動を考える④グループ活動の成果をスライドで発表)といった内容でした。これは県立SSH校の柏高校・長生高校・船橋高校・佐倉高校・木更津高校と千葉大学が「SSH高大接続コンソーシアム」という団体を組んで“グローバルなプロジェクトを牽引する次世代型科学技術系リーダーの創出”を目標に取り組んでいる活動のプログラムの1つです。本校の34名の1年生がこの高大接続プログラムに希望し参加しています。

佐倉アクティブ「東大・小石川植物園で樹木と向き合う」

令和元年7月27日(土)

佐倉アクティブ「東大・小石川植物園で樹木と向き合う」

講師:本校生物科教諭

東京大学大学院理学系研究科附属植物園(小石川植物園)に理科好き・植物好きが集まり,植物の徹底的な観察と解説,植物学の楽しさについて語り合いました。水道橋駅を出るやいなや樹木の学習がスタート。数々の街路樹の種名や,バラ科サクラ属の分類鑑別点などを覚えながら,植物学の世界にどっぷり浸る熱い一日が始まりました。園内の柴田記念館では専門職員に歴史などをご講義いただき,有名なメンデルのブドウやニュートンのリンゴ,精子発見のソテツやイチョウといった記念碑的な植栽に触れながら,感慨深く観察しました。最新のAPG分類体系による知見も交えながら,教科書レベルを超えたハイレベルな植物学習を行いましたが,本物を間近で見ながらの学習は参加者にとってたいへん稀有な体験となったことでしょう。昼食は東大本郷キャンパスの食堂でいただき,その後キャンパス内を案内しながら弥生キャンパスにて校舎内を見学,さらに工学部や理学部,薬学部,医学部などを巡りました。喧騒の都心にありながら静寂のひとときを感じる三四郎池の散策,溢れんばかりの蔵書数を誇る生協書店で本を買うなど,植物学と学問の香りに向学心と決意を新たにした一日でした。

佐倉アクティブ「東大・小石川植物園で樹木と向き合う」

講師:本校生物科教諭

東京大学大学院理学系研究科附属植物園(小石川植物園)に理科好き・植物好きが集まり,植物の徹底的な観察と解説,植物学の楽しさについて語り合いました。水道橋駅を出るやいなや樹木の学習がスタート。数々の街路樹の種名や,バラ科サクラ属の分類鑑別点などを覚えながら,植物学の世界にどっぷり浸る熱い一日が始まりました。園内の柴田記念館では専門職員に歴史などをご講義いただき,有名なメンデルのブドウやニュートンのリンゴ,精子発見のソテツやイチョウといった記念碑的な植栽に触れながら,感慨深く観察しました。最新のAPG分類体系による知見も交えながら,教科書レベルを超えたハイレベルな植物学習を行いましたが,本物を間近で見ながらの学習は参加者にとってたいへん稀有な体験となったことでしょう。昼食は東大本郷キャンパスの食堂でいただき,その後キャンパス内を案内しながら弥生キャンパスにて校舎内を見学,さらに工学部や理学部,薬学部,医学部などを巡りました。喧騒の都心にありながら静寂のひとときを感じる三四郎池の散策,溢れんばかりの蔵書数を誇る生協書店で本を買うなど,植物学と学問の香りに向学心と決意を新たにした一日でした。