文字

背景

行間

SSH活動掲示板

2022年10月の記事一覧

SSH通信No.9

SSH通信No.9

SSH通信No.9を発行しました。

内容はSSH講座「気付く・探る・考える」と伊豆大島徹底Fieldworkについてです。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.9

佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」事前学習

佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」事前学習

佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」の事前学習会を行いました。

11月5日(土)に1年生普通科2名、理数科5名、計7名は養老渓谷周辺でフィールドワークを実施予定です。

10月24日(月)の放課後にフィールドワークを行うための事前学習会を行いました。

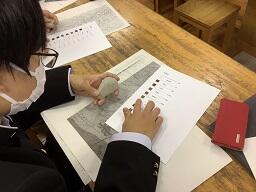

まずフィールドワークに行くための準備や、チバニアンに関する基礎知識を仕入れるための講義が行われました。

フィールドワークをするエリアは天然記念物に指定されており、採掘することができないため、

石などに触れて指先の感覚だけで砂岩か泥岩かを判別できるように、各自紙やすりを使って粒度表を作成しました。

その後、銚子方面でとれた石に触れ、粒度表と比較して石がどの種類に属しているのか判別し、

その石がとれた地域の特徴について分析をしました。

この講座に参加する生徒は全員SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)にも参加しており、

フィールドワークや千葉県の地層に興味を持った生徒たちが集まっています。

11月5日(土)に1年生普通科2名、理数科5名、計7名は養老渓谷周辺でフィールドワークを実施予定です。

10月24日(月)の放課後にフィールドワークを行うための事前学習会を行いました。

まずフィールドワークに行くための準備や、チバニアンに関する基礎知識を仕入れるための講義が行われました。

フィールドワークをするエリアは天然記念物に指定されており、採掘することができないため、

石などに触れて指先の感覚だけで砂岩か泥岩かを判別できるように、各自紙やすりを使って粒度表を作成しました。

その後、銚子方面でとれた石に触れ、粒度表と比較して石がどの種類に属しているのか判別し、

その石がとれた地域の特徴について分析をしました。

この講座に参加する生徒は全員SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)にも参加しており、

フィールドワークや千葉県の地層に興味を持った生徒たちが集まっています。

SSH通信No.8

SSH通信No.8

SSH通信No.8を発行しました。

内容はSSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)についてです。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.8

SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)

SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)

10月1日(土)~10月3日(月)に鴨川市の内浦山県民の森へ野外実習に行きました。

参加したのは普通科5名、理数科34名の計39名です。

2年生は本来昨年度の野外実習に参加する予定でしたが、直前の台風の影響で中止になり、

今回念願の野外実習を実施することできました。

2日は午前中片道約5kmの林道沿いにいくつかある露頭にて地学実習を行い、

地層の詳細な観察から千葉県がどのように出来てきたかを考察しました。

午後は生物実習で、主に植物の同定や鑑別点等について、現物を前に解説を聴きました。

夜は葉っぱテストが行われ、30種程度の植物に関して出題されました。

参加したのは普通科5名、理数科34名の計39名です。

2年生は本来昨年度の野外実習に参加する予定でしたが、直前の台風の影響で中止になり、

今回念願の野外実習を実施することできました。

1日は斜面林に入り、1辺7mのコドラートを設置して班ごとに樹種,樹高,胸高直径,座標,被度などを測定をしました。

その後、別の山で急斜面を這い登り、道なき道を進んで到達したモミの遺存林を観察しました。

その後、別の山で急斜面を這い登り、道なき道を進んで到達したモミの遺存林を観察しました。

2日は午前中片道約5kmの林道沿いにいくつかある露頭にて地学実習を行い、

地層の詳細な観察から千葉県がどのように出来てきたかを考察しました。

午後は生物実習で、主に植物の同定や鑑別点等について、現物を前に解説を聴きました。

夜は葉っぱテストが行われ、30種程度の植物に関して出題されました。

3日は千葉大海洋バイオシステム研究センターに移動し、特別な許可を得て岩礁に入り実習を行いました。

(漁業権に関しても地元漁協からの許可を得ています)

海岸生物の観察実習,潮汐の様子と原理などを学習しました。

(漁業権に関しても地元漁協からの許可を得ています)

海岸生物の観察実習,潮汐の様子と原理などを学習しました。