文字

背景

行間

2023年2月の記事一覧

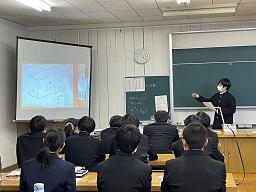

SSH赤外線天文学講座

SSH赤外線天文学講座

2年生6名、1年生9名の計15名(普通科11名、理数科4名)が参加しました。

講座では、講師に宇宙科学研究所 奥田治之 名誉教授をお迎えして、

「赤外線で探る宇宙:天の川銀河に巣くうモンスター(巨大ブラックホール)を追う」をテーマに

夜空を見上げた時に見られる美しい天の川の構造(天の川銀河の構造)やブラックホールの確認までの経緯、

ブラックホールの候補となり得る天体の条件などについて、

画像やデモンストレーションを交えながら講義していただきました。

佐倉高校SSH課題研究発表会(オンライン)

佐倉高校SSH課題研究発表会(オンライン)

この発表会は本校のSSH運営指導委員の先生方や、

全国から参加申し込みをされたSSH校の方に参加していただき、

対面+zoomのハイブリット形式で実施されました。

代表となった理数科2年生の4班が発表し、

来年度以降の課題研究をイメージしやすくするために理数科1年生も観覧しました。

発表は

13:20~13:35 「もし私たちの教室でオーロラができたら?」(写真①)

13:40~13:55 「CO₂の活用法」(写真②)

14:05~14:20 「ナスが織りなす滑り止め」(写真③)

14:25~14:40 「点と曲線の最小距離についての考察」(写真④)

でした。

また、代表班の発表後にJSEC(第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ)で

優秀賞を受賞した理数科3年生の研究発表動画を視聴しました。

午前の課題研究発表会より発表時間が長く、各班の研究を存分に伝えることができ、

質疑応答が盛んに行われ、とても有意義な発表会となりました。

ALTの先生からは英語で質問も受けましたが、発表者は英語で詳しく返答することができました。

ここでいただいたコメントを参考に、次の発表会に向けて研究を継続し、

スライドやポスターの修正をしていきます。

写真① 写真②

写真③ 写真④

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉高校課題研究発表会(理数系発表)

佐倉高校課題研究発表会(理数系発表)

2月7日(火)の午前に佐倉高校課題研究発表会が行われました。

課題研究発表会とは、1年間の課題研究の成果を”学年やクラスを越えて”報告し合う会です。

発表したのは1学年普通科73班、2学年普通科72班、2年生理数科20班で、22会場に分けて行いました。

発表時間は8分厳守で、その後1分のシンキングタイム、7分の質疑応答、

4分でコメントシートの記入と発表班入れ替えという形式です。

下の写真は理数系のテーマの班の発表をしている様子です。

内容は

2年理数科「紙から作る箸」(写真①)

2年理数科「イルカスピーカーをつくる!!」(写真②)

2年理数科「「酒の井」伝説を証明する。」(写真③)

2年理数科「断熱材の構造による防音効果の変化」(写真④)

1年普通科「成田山の算額(作問)」(写真⑤)

1年普通科「成田山の算額(英訳)」(写真⑥)

です。

研究に協力していただいた成田山霊光館の学芸員の方や、大学生TAの方にも

参加していただいたので、コメントをいただくこともできました。

これらはほんの一部で、他にも多くの班が発表しています。

写真① 写真②

写真③ 写真④

写真⑤ 写真⑥

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

また、成田山の算額の研究をしている班の活動は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/cfccb40e3513bc0492a798e72ae84a03?frame_id=212

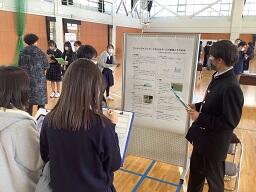

佐倉サイエンス(研究テーマ発表会)

佐倉サイエンス(研究テーマ発表会)

発表会を行ったのは理数科1年生です。

今年度佐倉サイエンスの授業で物理・化学・生物・地学・数学の分野の実験・考察等を3回ずつ行い、

様々な分野に触れ、各々研究していきたい分野が定まってきました。

年明けからは来年度の課題研究Ⅰの授業に向けて研究テーマを考えていたので、

今回はそのテーマと、研究の簡単な概要を発表してもらいました。

発表をしてみて出てきた修正点を担当者と相談し、今週中に方向修正をします。

来週の佐倉サイエンスでは今回参加していない教員も参加して、より詳しい研究の概要を発表する予定です。

今年度までのSS課題研究Ⅰの授業は週1時間でしたが、

来年度からはSS探究Ⅰという名称に変わり、週2時間に増えるので、

十分に実験や考察する時間をとることができ、これまで以上に研究を深めることができます。

今年度までの理数科の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

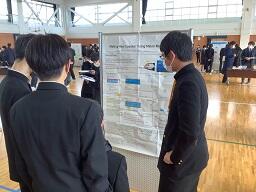

SENEC課題研究発表会

SENEC課題研究発表会

SENEC課題研究発表会とは、SSHコンソーシアム千葉における生徒研究を軸にした

千葉県東部地区理数科設置校及びSSH関係校、合計9校の生徒の交流とともに、

課題研究の成果を共有するための発表会のことです。

県内では数年ぶりの対面式のポスター発表会で、感染症対策をしっかりとした上で行われ、

発表者や観覧者を合わせると数百人の規模となりました。

A0サイズのポスターを会場に貼り、発表するグループと発表を聴きに行くグループに交代で分かれ、

時間の限り発表していく形式で実施されました。

本校からは理数科2年生29名が参加しました。

(クラスの今回参加しない生徒たちはまた別の発表会に参加する予定です。)

発表に対して意見を交換し合い、学校を越えて交流することで、

個々の見識が広がり、プレゼン能力やコミュニケーション能力が向上し、

改めて自分たちの研究内容を見つめ直すことができました。

ALTの先生も参加していて、急遽英語でプレゼンし、英語で質問された班もありましたが、

しっかりと英語で答えることができていました。

3月にもポスター発表会があるので、それまでに今回の反省点を修正し、

より完成度の高い研究、ポスター、発表に仕上げていきます。

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/