文字

背景

行間

SSH活動報告

SSH講座 ㈱常磐植物化学研究所講座

SSH講座 ㈱常磐植物化学研究所講座

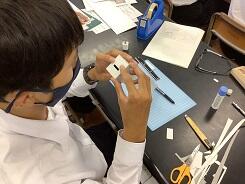

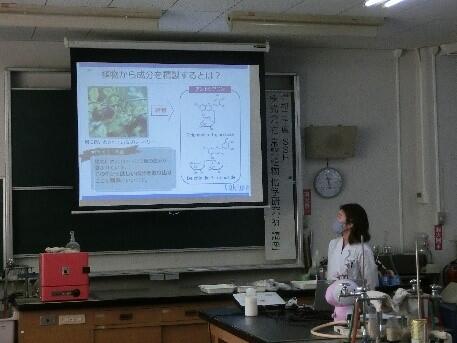

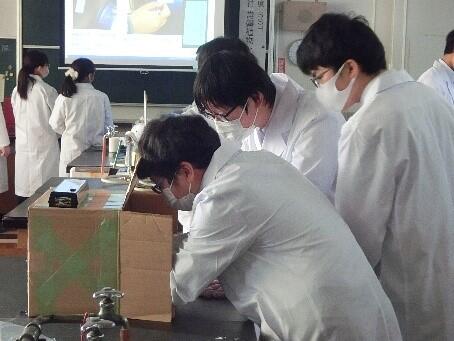

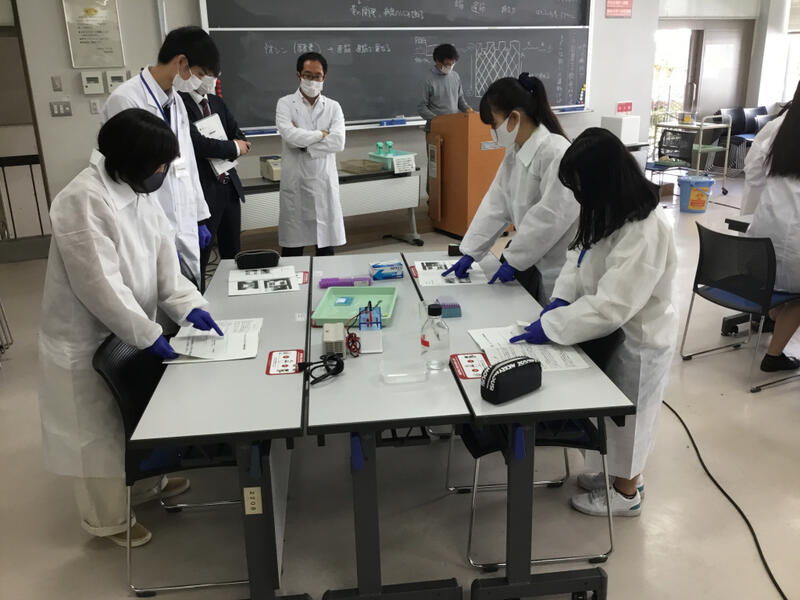

7月28日(木)に1・2年生17名(普通科6名・理数科11名)が常磐植物化学研究所において、

植物の成分の精製実験、工場見学、ハーブ園見学を実施させていただきました。

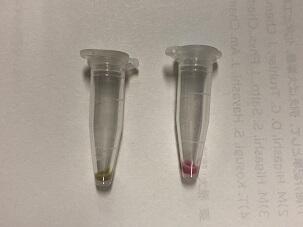

カシスからアントシアニンを樹脂精製という方法を用い、分離・精製しました。

化学合成を用いないという企業理念に触れ、

実際に物理的な分離精製方法の一つを体験することができました。

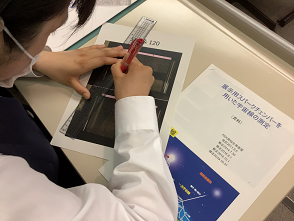

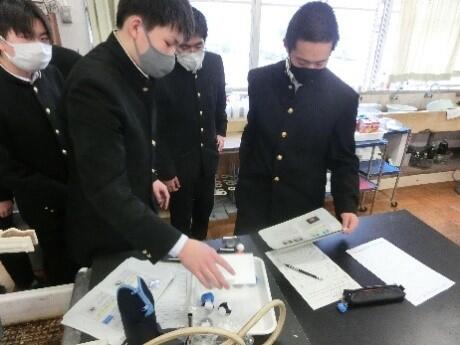

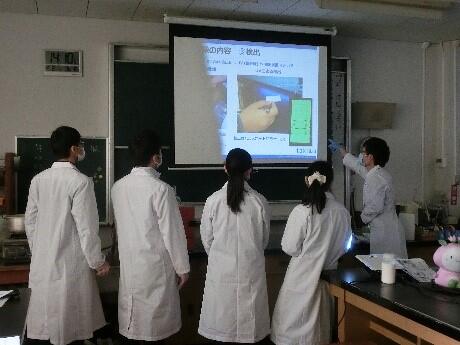

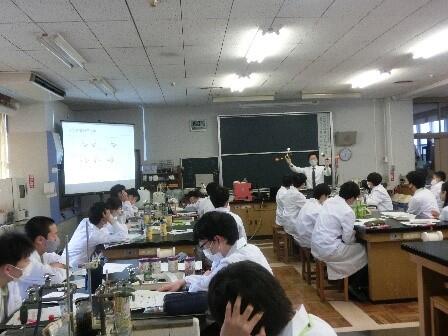

SSH講座「マイ分光器を作って光源の性質を調べよう」

慶應義塾大学名誉教授の佐々田博之先生をお招きして講義・実習をしていただきました。

対象は2年生の理数科40名です。

まず、波の性質や波長についての学習をして、その後回折格子シートと厚紙を使って分光器を製作しました。

自作した分光器を使って、白熱電球、LED、スペクトルランプ、太陽光など様々な光源のスペクトルを観測しました。

SSH通信No.3

SSH通信No.2

SSH通信No.2を発行しました。

内容はつくば市内研究施設訪問研修についてです。

ぜひご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

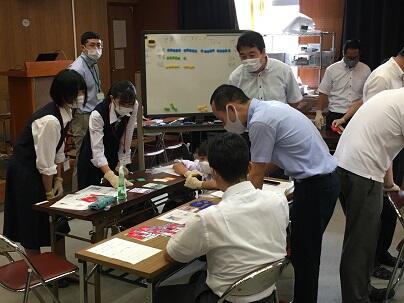

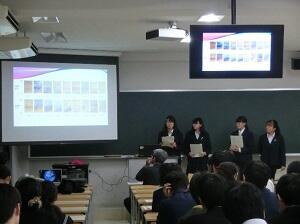

理数科課題研究口頭発表会

7月12日(火)に3年生理数科の課題研究の口頭発表会が行われました。

会場は佐倉高校地域交流施設の研修室です。

研究班は全部で23班あり、3限から7限の時間に発表しました。

1班あたりの持ち時間はスライド発表6分+質疑応答3分+交代作業2分の計11分です。

研究論文を書きながら発表スライドの作成やプレゼンの練習をするのは大変だったと思いますが、

どの班もこれまでの研究の成果を十分に伝えることができました。

聴衆は午前が2年生理数科、午後が1年生理数科でした。

質疑応答の時間には3年生だけでなく、1・2年生からも質問が多く飛び交いました。

1年生も2年生も個々の研究の参考にし、これからのイメージ作りができました。

研究テーマ等詳細は来週発行のSSH通信No.3に載せますのでご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

つくば市内研究施設訪問研修

午前は高エネルギー加速器研究機構を訪問し、光速に近いところまで電子を加速させエネルギーを取り出す実験施設や、宇宙誕生の謎を解明するための実験施設の見学を行いました。また、参加生徒全員で協力して空から降ってきている素粒子の通り道を観測やデータの集計も行いました。

物理・化学コースの生徒は物質・材料研究機構を訪問し、様々な新素材を見せてもらい、銀やチタン、タングステンなどの10種類の金属を、生徒たちの知識と感覚を頼りに判別しました。

SSH通信のNo.2にも今回の内容を載せますので、詳しくはそちらをご覧ください。

算額の世界

算額とは、江戸時代頃の和算の問題を記し奉納された額のことです。

普段は成田山霊光館に保管されていますが、現在は期間限定で成田山新勝寺の平和の大塔1階に展示されています。

算額には問題が昔の言葉で書いてあるため、解いていくにはまずは現代語訳しなければならず、歴史的背景も調べていく必要もあるので、様々な分野の知識が問われます。

今回参加したメンバーは総合的な探究の時間を利用して、算額についての研究を1年間行っていく予定です。

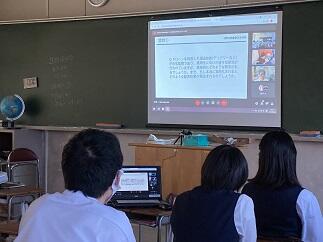

令和3年度千葉県高等学校課題研究発表会が行われました。

令和3年度千葉県高等学校課題研究発表会が行われました。

SSHコンソーシアム千葉、千葉サイエンススクールネット事務局が主催し、県内SSH指定校及び理数科設置校が、ビデオ会議ツール「Google Meet」を利用して、オンラインで発表参加しました。

生徒にとって、他校の発表を視聴し刺激を受け、課題研究の活性化が図れたのではないでしょうか。

第1会場 物理

SSH講座「宇宙に生命の起源を探る」

令和4年2月8日㈫、NPO法人科学技術振興のための教育改革支援計画から横浜国立大学名誉教授 小林憲正先生をお招きして、SSH講座が開催され、理数科2年生が参加しました。講座では、「宇宙に生命の起源を探る」をテーマに宇宙生物学(アストロバイオロジー)の立場から「私たち(地球人)は、どのようにして誕生したのか?」、「地球以外にも生物はいるのか?」、「私たちは、この先どうなるのか?」について考えました。その中で、地球における生命の起源の解明をアミノ酸のような生体分子がどのようにして誕生したかを探る方法やさまざまな模擬実験や隕石の分析から得られているアミノ酸の生成に関する知見も学びました。また、分子模型でアミノ酸の鏡像異性体(エナンチオマー)の関係や円偏光板によるコガネムシの翅の観察をしました。

SSH講座「高エネルギーで探る宇宙の神秘」施設見学

1月6日(木)にSSH講座「高エネルギーで探る宇宙の神秘」のつくば市内研究施設見学が実施されました。物質・材料研究機構では、ここで開発された世界最先端の技術が私達の生活を支えていることを初めて知り、その驚きから生徒達は研究・事業内容に強い興味を示していました。高エネルギー加速器研究機構では、まず大規模な施設に圧倒されました。現役研究者に案内をしてもらいながら設備や研究内容について説明を受け、見えないものを探る熱意をはじめ、そのための創意工夫や研究者としての気概に大いに感銘を受けました。最後に訪れたJAXAでは、「きぼう」「はやぶさ2」の実物大モデルに心躍らせ、宇宙開発に夢や期待を膨らませる生徒の姿が輝いて見えました。

当日は思わぬ雪模様となりましたが、研究施設の皆様のお陰で生徒達もとても充実した時間を過ごせました。とても寒い日でしたが、未来の科学者を育てようという気持ちをなお一層温かく感じた日となりました。

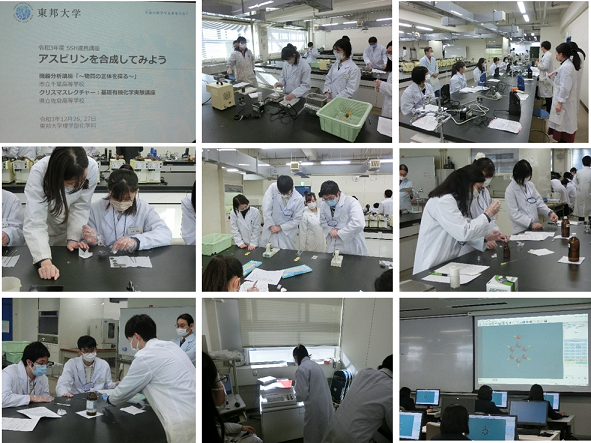

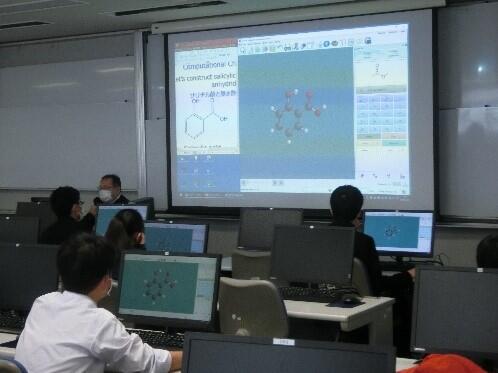

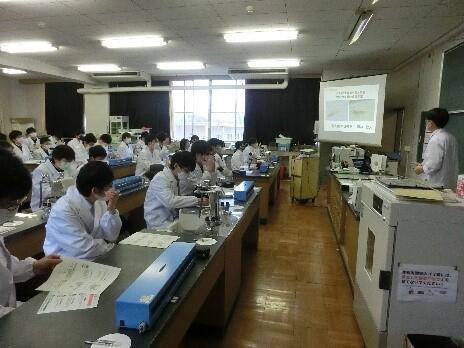

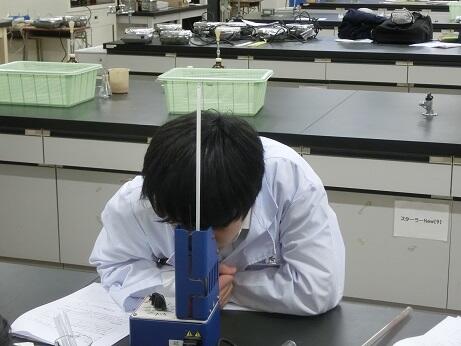

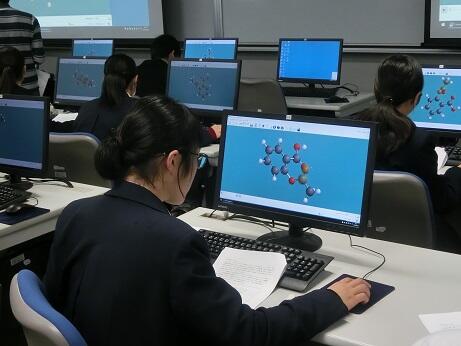

SSH有機化学実験講座「アスピリンの合成」

令和3年12月26日㈰、27日㈪の2日間、東邦大学理学部においてSSH有機化学実験講座が開催され、2年生2名(普通科)、1年生5名(普通科3名、理数科2名)の7名が参加しました。講座では、解熱鎮痛作用をもちアスピリンの名で知られているアセチルサリチル酸をサリチル酸から合成、合成物を再結晶法により精製、収量を測定した後、融点測定、塩化鉄(Ⅲ)水溶液による呈色反応などの定性試験を行いました。また、赤外線吸収スペクトル分析、核磁気共鳴スペクトル分析、質量分析などの機器分析を行い各自の合成物が本当にアセチル酸サリチル酸であるかどうかを同定しました。さらに、コンピュータの画面上でアセチルサリチル酸をデザインし、既知のデータと合成物のデータとの比較を行いました。 今回の講座では、参加者全員がアセチルサリチル酸を無事に合成することができたことを各種データが証明してくれました。

令和3年度SSH理数科課題研究発表会(御案内)

令和3年度SSH理数科課題研究発表会(御案内)

令和3年度 SSH理数科課題研究発表会・普通科課題研究発表会の開催について(御案内)

1 日 時 令和4年2月2日(水)

午前の部 9時00分から11時40分

午後の部 1時00分から 2時40分

2 内 容 午前の部 対面形式の発表となります。

⑴ 本校に御来校いただき、生徒の発表を各会場にて御参観ください。

⑵ 受付は8:30~9:30 本館昇降口にて行います。

⑶ 受付後、自由に御参観ください。会場図・発表要旨集等は受付でお渡しします。お帰りいただく時間は自由です。

⑷ 1・2年生(SSH理数科及び普通科)の全発表班(約160班)が各会場に分かれて、スライドを使用した発表を行います。(各会場8班、21会場を予定)

⑸ 各班発表時間7分、質疑応答7分で実施します。

⑹ 別添の「健康チェックシート」に記入の上、当日、御持参ください。

午後の部 オンライン形式の発表となります。

⑴ SSH理数科課題研究(代表2班)・普通科課題研究(代表2班)の発表の様子をWeb会議ツールZoomを用いて中継します。

⑵ 冒頭に探究学習部長より、本校の探究学習の取組について御説明いたします。

⑶ Zoomからの入退室は自由です。

⑷ 各班発表時間7分、質疑応答10分で実施します。

【日程】 13:00~13:15 校長挨拶

本校の探究学習の取組(探究学習部長)

午前の部の発表の様子の紹介

13:20~13:35 普通科代表班発表①

13:35~13:50 普通科代表班発表② (英語による発表)

(休憩10分)

14:00~14:20 SSH理数科代表班発表①

14:20~14:40 SSH理数科代表班発表②

14:40~ 諸連絡等

3 参加申込み

⑴ 下記URLのGoogleフォームに必要事項を入力し、参加申込みをお願いいたします。

⑵ 参加は「午前の部」又は「午後の部」どちらかに各校・各機関1名でお願いします。

⑶ 追加の連絡事項がある場合は御登録いただいたメールアドレスに送信いたします。

⑷ 午後の部に参加される方には、前日までに、御登録いただいメールアドレスに招待URL・

ミーティングID・パスワードを送信いたします。

申込み締切り 令和4年1月26日(水)

https://forms.gle/S5fEKL4Q1cwZGXYd9

4 その他

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、予定を変更する場合がございます。その際は、

御登録いただいたメールアドレスを通じて連絡いたします。

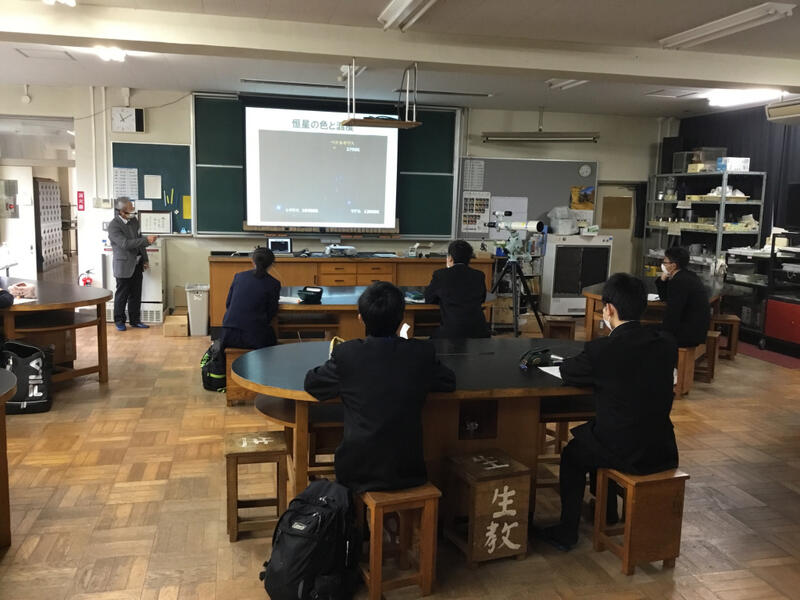

SSH講座「宇宙のはじまり Big Bangと加速器」

12月17日(金)にSSH講座の一環として、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の技術者であり、本校卒業生でもある宍戸寿郎氏に講義をして頂きました。

「宇宙のはじまり Big Bangと加速器」をテーマに、宇宙は未知のエネルギーと物質が実に95%を占め、既存の物質はわずか5%しか存在しないこと、加速器は将来その謎を解き明かし未知のエネルギーの発見にも繋がるかもしれないなど好奇心を駆り立てる内容に、生徒達は目を輝かせながら聞き入っていました。

また、在学中の思い出話を交えながら、未来の科学者がここから育って欲しいという思いを語ってくださり、生徒達も探究心をもって学ぶ気持ちをより強められたと思います。1月6日(木)には、つくば市内にある研究施設を訪問する予定で、実際の加速器を見学できることに生徒達の期待も高まっています。

サイエンス・ダイアログ講座

12月9日(木)、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招聘し、英語での講義が行われ、1年生13名、2年生11名が参加しました。

講 師:Dr. Mariadel Carmen Marin Perez

タイトル:Theoreticaland Experimental Modeling of Light-responsive Proteins in the Era ofOptogenetics

フェローの母国スペインについて、研究者になった理由、現在行なっている研究について話していただきました。今回の講座では、実際に大腸菌や、精製したタンパク質などを見ることができ、生徒達は英語に苦労しながらも楽しそうに講義を受けていました。講座後、生徒からは「わかりやすく図や写真をたくさん使ってくださったので、英語、専門的事柄を理解することができた」「もっと英語を勉強したい」「海外への興味が一層強くなった」といった感想があげられました。

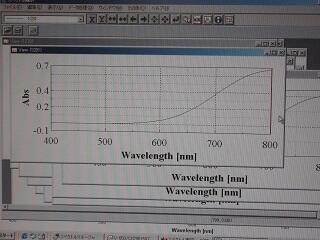

溶液の色を探る~吸収スペクトル

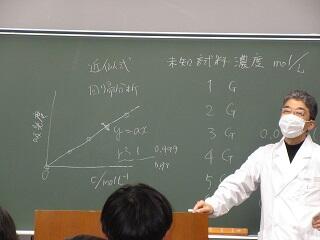

SSHコンソーシアム千葉 徹底探究講座① 11月21日(日) 千葉大学にて

「溶液の色を探る~吸収スペクトル」 指導・助言 加納 博文 教授

【実習内容】

1 硫酸銅の検量線の作成

2 未知濃度の硫酸銅水溶液の吸収スペクトル測定し、吸光度から濃度を求める。

3 エチレンジアミン銅錯体の調整と吸収スペクトル測定(デモ)し、吸収スペクトルと色の関係の考察

千葉大学の構内で講座を実施するのは、およそ1年ぶりです。

新型コロナウイルス感染症対策をとり、参加生徒26名は午前組と午後組に分けられました。

加納先生からは、課題研究に藍染などの染料を扱うものがあるが、色素のモル吸光係数は〜105、または~104なので、試料を1mgにしなければならないので大変苦労することになるよ、というお話もありました。

次回は1月に実施予定です。

第11回科学の甲子園千葉県大会

11月20日(土) 千葉県総合教育センターにおいて「第11回科学の甲子園千葉県大会」が開催され、2年生理数科7名が参加しました。県内から14校参加し、筆記競技と実技競技の合計点で全国大会に出場する県代表を決定します。チーム競技なので、皆協力して取り組んでいました。結果は後日発表されます。

11月20日(土) 千葉県総合教育センターにおいて「第11回科学の甲子園千葉県大会」が開催され、2年生理数科7名が参加しました。県内から14校参加し、筆記競技と実技競技の合計点で全国大会に出場する県代表を決定します。チーム競技なので、皆協力して取り組んでいました。結果は後日発表されます。SSH講座『多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習』

11月13日(土)午後、本校を会場として第1回のSSH数学講座を実施しました。多面体の展開図に関しての講義、回転する多面体の作成実習、ゾムツールの基本的な作成実習を行いました。参加者は、楽しみながら積極的に実習に参加していました。来週23日(火)には、東邦大学で第2回の実習を行います。

SSHコンソーシアム千葉 徹底探究基礎講座

①簡易分光器の製作と光の観察

②外来生物について考える

③画像解析ソフトを用いた天文実習

本校からは1年生3名が参加し、研究の基礎について学びました。

SSH特別授業「ドローンの最新技術」

SSH特別授業「ドローンの最新技術」が9月28日(火)の5~7限に2学年全生徒を対象にオンラインで行われました。FPV Robotics株式会社のCEO駒形政樹氏、技術スタッフの増田隆信氏、松岡慎也氏、山田敬祐氏よりドローンの歴史・メカニズム・その可能性・ドローンを制御する技術・実機の構造・操縦の仕方等を説明していただきました。

この特別授業は「気付く・探る・考える」という行事名で実施しているものです。今回の目的は「ドローンの最新技術を知り、都市や地方の抱える課題に気付き、ヒトや貨物の移動手段として実用化に向けて動き出しているドローンの可能性を探り、未来の暮らしを考える」というものでした。

最後の質疑応答時には「プロペラが4枚と8枚ではどう違ってくるのか?」、「悪天候時の運転は?」、「無人運転で事故が起こったら責任は誰がとるの?」などの質問が相次ぎ、講師とのインタラクティブなやり取りができました。体育館で全員が集まって実施した過去の特別授業のときより活発に質問がでたように思います。

「今後の夢を教えてください」との問いかけには「ヒトに優しいドローンでありたい」という回答が印象的でした。これを機に、高校生の課題研究でもドローンを利用したいという声が上がってくるかもしれませんね。

千葉大学主催 第15回高校生理科研究発表会

第15回高校生理科研究発表会が、9月23日(木)〜25日(土)にオンラインで開催されました。本校からは普通科1組、理数科(2H)23組が参加しました。23、24日は生徒各個人で他校の生徒の発表動画を参観し、質問を投稿したりしました。25日は50分間の質疑応答を実施し、大学教授等による鋭い質問に対応していました。今後の課題研究に活かしてくれることでしょう。

SSH第1回運営指導協議会がオンラインで行われました。

SSH第1回運営指導協議会がオンラインで行われました。

7名の運営指導協議員の皆様と県教育委員会教育振興部学習指導課から指導主事の先生に出席していただきました。

理数科1年対象サイエンスダイアログ

9月9日(木)6時間目、東京大学大学院工学系研究科の外国人研究者Dr. Canh Duc VU氏を講師として招待し、理数科1年生対象に、出身国や研究の面白い所、研究内容についての講義を全て英語で行っていただきました。研究の面白い所は新発見ができる所、研究内容は下水中のウイルス量と感染性を測定できる新しい方法についてでした。従来のPCR検査に比べ、感染する可能性のあるウイルスかどうかまで検出できる点が画期的であり、これからのご活躍が待ち望まれる研究でした。生の英語の講義に触れ、その速さに圧倒されながらも、より研究や英語の勉強への熱意が刺激される生徒が多く、実り多き講義となりました。

SSH特別講義が行われました。

SSH特別講義が行われました。

9月3日(金)6時間目、秀明大学学校教師学部教授の大山光晴先生をお招きし、理数科1・2年生を対象にSSH特別講義「ガチャのカプセルの転がり方の探究」を行っていただきました。中身によって転がり方が異なる理由を考え、自分の仮説が正しいのか、様々な実験から検証し、考察するという、研究のプロセスそのものを体感できる講義であり、生徒は非常に活発に議論しながら実験に没頭していました。

分散登校のため、2年理数科はオンラインで実施し、生徒が実験案を提案し、先生が実験を代行とするという形で行いました。多種多様な実験案が次々に提案され、生徒が実験自体を楽しみ、深く考えを巡らせている場面が見て取れました。研究への興味が刺激された生徒が多数いたことでしょう。この後、生徒のワークシートから仮説を基にした思考の深まりや探究活動のプロセスなどを評価していきます。

SSH国内サイエンスツアー第2日

9時00分に宿を出発し、斜面林での森林調査(植生調査)に向かいました。コドラード法により、各班で選んだ斜面に区画を設置し、区画内側の植物を座標で記録し、樹高を測定、樹冠投影図作成、胸高直径の計測、樹種の同定などを行い植生断面図にまとめました。その後、奥谷林道ハイキングコースで植物分類実習を行いました。1泊2日の研修でしたが、天候にも恵まれ、感染症対策も十分に行なわれ、大変有意義な研修でした。

SSH国内サイエンスツアー第1日

8月18日(水)・19日(木)の日程で国内サイエンスツアーを実施しました。参加者34名(2H30名、生物部4名)が8時30分に学校をバスで出発し、鴨川市にある千葉県立内浦山県民の森へ向いました。11時30分からモミの遺存林を目指しての野外実習が始まり、モミ遺存林までの往復コースの道すがら内浦山の植物について石島先生や中村先生から説明を受け、実際に匂いを確認したり、葉っぱテストに備えて葉を採取しながら17時過ぎに宿に戻りました。夕食後、今日の野外実習の復習を兼ねた学習会と本日観察採取した植物に関する葉っぱテストが行われました。なお、実習等は十分な感染症対策を講じた上で実施されました。

SSH講座「チバニアンってなんだ?」

8月6日(金)SSH講座「チバニアンってなんだ!」の一環で、市原市養老川流域を中心とした巡検に行ってきました。1年生6名、2年生9名が参加し、コロナ感染対策を徹底しつつ、現地で地層を確認しながら、そこに刻まれた地球環境の変遷について意欲的に学ぶことができました。また、ハンマー片手に化石採集をした際、見つけた物について担当教員に熱心に質問する姿は、旺盛な好奇心に溢れていました。現地を歩くことによって地形の起伏も体感でき、実り多い巡検となりました。

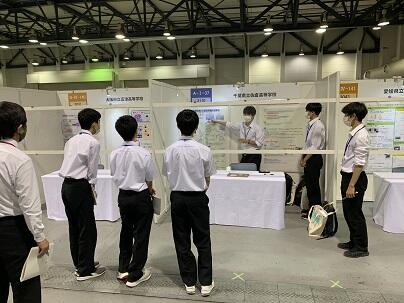

SSH生徒研究発表会(神戸)

8月4日(水)神戸国際展示場で行われたスーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会に本校理数科3年生の西尾・中島・福井が参加し、「垂直軸水車を用いた潮流発電の効率化」という題でポスター発表をしました。感染症対策が徹底されており、飛沫防止シートによりポスターが見づらい状況となっておりましたが、生徒は説明用の水車をその場で紙を使って手作りするなど、より伝わりやすい工夫をしながら柔軟に対応し、発表を重ねるごとに生徒の成長が感じられました。また、全国のSSH校で行われている優れた研究発表に、生徒は目を輝かせながら聞き入り、互いの研究の話に花を咲かせながら活発な議論を行っていました。この経験が将来きっと活きてくることでしょう。

令和3年度 SSH講座 ㈱常磐植物化学研究所講座

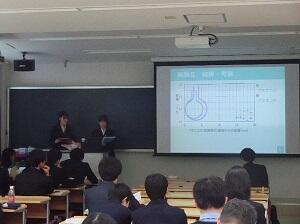

令和3年度 理数科課題研究口頭発表会

7月19日(月)に理数科口頭発表会が地域交流棟研修室にて行われました。3年生16組が理数科2年生の前で発表し、理数科1年生はコンピュータ室にてライブ配信視聴しました。 発表者は今までの研究の成果を堂々と表現・アピールし、2年生、評価担当の先生からの質問には熱心にかつ丁寧に応えていました。

【発表テーマ一覧】

「泥はねしない靴」「長期保存に耐えうる紙の条件」「数列の一般化」「アサリの視細胞一の特定」「凍る速度を上げる条件とは?」「垂直軸水車を用いた潮流発電の効率化」「ダイラタンシーの活用」「一筆書き」「単位パイプモデル説の検証に向けた染色方法の確立」「指向性スピーカーを用いた消音」「しずくがはねる現象について」「人の中味が知りたいLINE編」「群衆雪崩」「二次電池の発電効率」「マイクロプラスティックの植物への影響」「ミミズを用いた土壌中のマイクロプラスティック回収方法の検討」

令和3年度 サイエンス・ダイアログ講座

7月16日(金)に佐倉サイエンスダイアログ講座の第1回「酵素と蛍光についての簡単な紹介と蛍光物質を用いた癌の発見方法について」が実施され、理数科2年生が受講しました。

日本学術振興会が実施している外国人特別研究員事業を活用し来日している、東京大学大学院薬学系研究科Dr.Sascha G.KELLER(GER)を講師に、同大学院薬学系研究科の浦野泰照教授を講義補助者に迎え、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行ってもらうことで、学術研究への関心および学術研究の国際性への理解を深めることが出来ました。

第1回徹底探究基礎講座

SSH高大接続枠2年生(サテライトプレゼミ)

SSH・SGH合同課題研究発表会

SSH・SGH合同課題研究発表会

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/50/52f4148aea3a4bac314a290232f0eeae?frame_id=184

SSH高大接続枠2年生(サテライトプレゼミ)

SSH有機化学実験講座

講座では、アスピリン の 名 で 知られているアセチルサリチル酸をサリチル酸から合成し、再結晶法により精製 、融点測定 、 塩化鉄 による定性試験 や 赤外線吸収 スペクトル 分析 IR ・ 核磁気共鳴 スペクトル 分析 NMR ・ 質量 分析( MS を行って 同定するという一連の化学的手法を体験しました。

また、コンピュータを用いての分子モデリングを行い、合成物と機器分析の結果の比較も行いました。

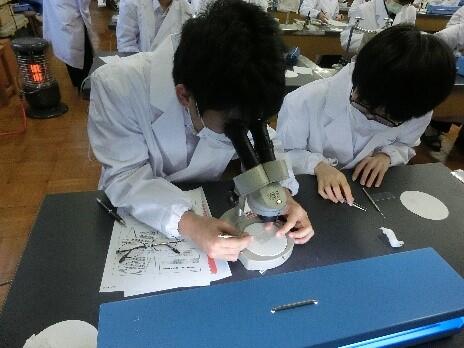

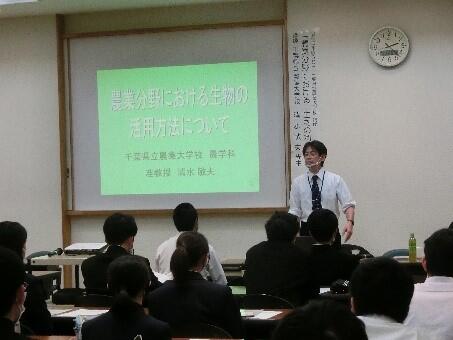

SSH千葉県立農業大学校講座

令和2年12月10日(木)

千葉県立農業大学校から清水敏夫先生をお招きして、千葉県立農業大学校講座②が開催され、理数科1年生40名が参加しました。

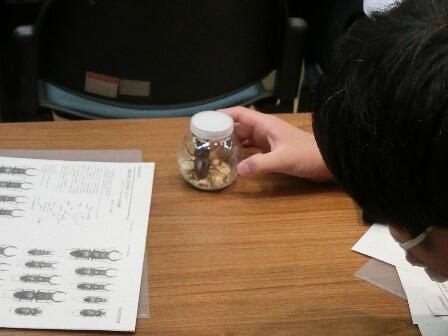

今回の講座では「微小害虫の標本作製と同定」をテーマに、微小害虫として知られているアザミウマ類の植物や農作物への影響に関する講義と双眼実体顕微鏡を用いてアザミウマ類のプレパラート標本作製と同定を行いました。参加者一人一人が無事に標本を作製することができ、各自で作製した標本を観察しながらアザミウマ類の同定を行いました。

SSH 株式会社常磐植物化学 研究所 講座

講座では、 「 植物 の 成分 を 精製 し よう !」 を テーマ に 、 生薬 と し て 知 ら れ てい る 「 甘草( カンゾウ)」 エキス か ら 、 そ の 主成分 であ る 「 グリチルリチン 酸」 の 分離・ 検出 と 睡 眠 の質(眠りの深さ)を向上させる天然ハーブ と し て 知 ら れ てい る 「 ラフ マ 」から 、 そ の 主成分 であ る 「 イソクエルシトリ ン 」 の 分離・ 検出を 行 い ま し た 。

第3回 SSH徹底探究基礎講座

11月29日(日)船橋高校にて、SSH徹底探究基礎講座「色と濃度の関係の研究」、「画像解析ソフトを用いた天文実習」、「簡易分光器の制作と光の観察」、「水質とその調査方法について」4講座同時展開で講座が実施されました。佐倉、船橋、柏、長生、木更津、市立千葉高校が参加しており、みな協力しあって課題を解決していました。

SSH千葉県立農業大学校講座

令和2年11月26日(木)、千葉県立農業大学校から清水敏夫先生をお招きして、SSH千葉県立農業大学校講座①が開催され、理数科1年生38名が参加しました。

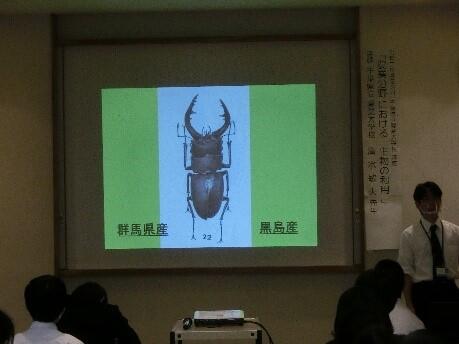

講座では「農業分野における生物の活用方法について」というテーマで、これまでに清水先生が取り組まれてきた「飛ばないテントウムシを活用したアブラムシ類の防除」や「微生物農薬を飛ばないテントウムシに積載させることによる害虫防除」など、飛ばないテントウムシの「実物」や「動画」を交えてわかりやすく説明していただきました。同時に、このような形で利用されるテントウムシは、「生物農薬」と呼ばれることなども教えていただきました。また、清水先生が命名した「クロシマノコギリクワガタ」について、ピンク色をしたバッタ「クビキリギス」のメスの単為発生についてなど大変貴重なお話を「実物」や「動画」を交えて紹介していただきました。

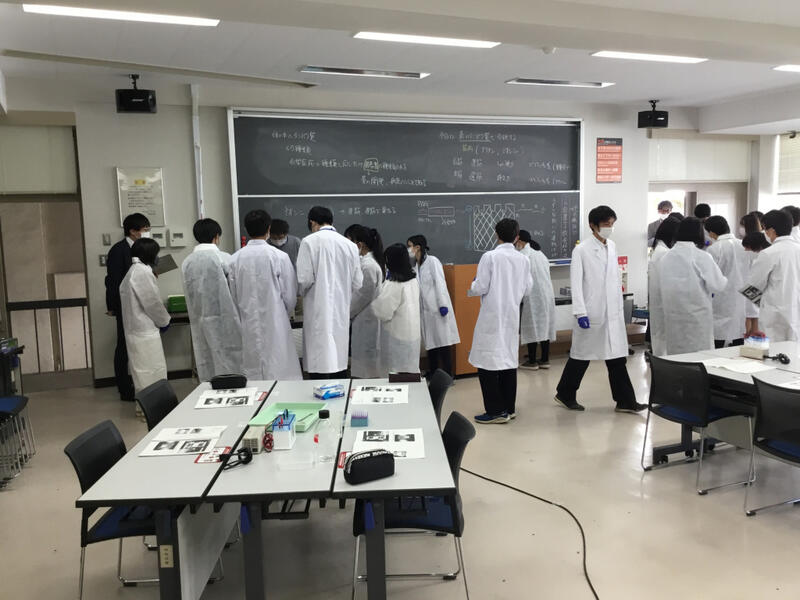

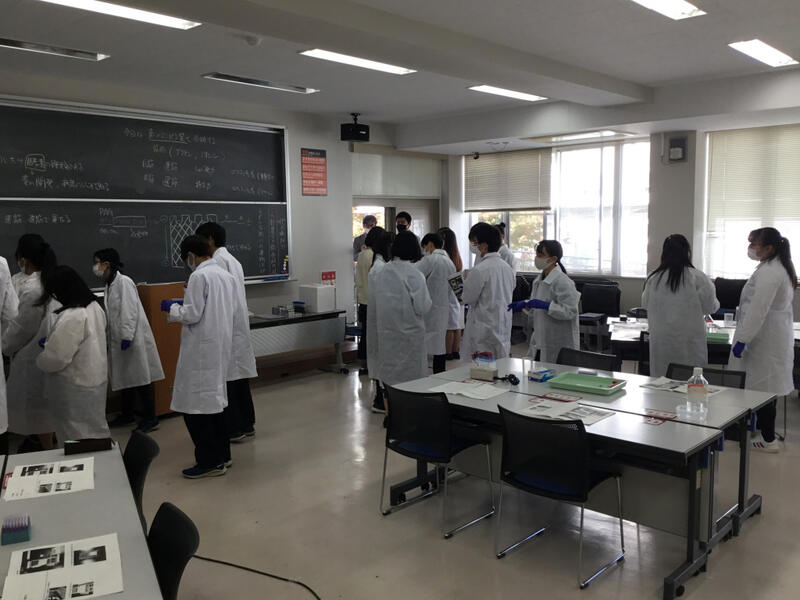

徹底探究講座③「タンパク質実験・解析講座」

11月21日(土)千葉大学にて、スキルアッププログラム徹底探究講座③「タンパク質実験・解析講座」が実施されました。午前は、タンパク質に関する講義、午後は、実際に魚のタンパク質のSDS-PAGE解析の実験実習を行いました。課題研究に対する考え方・スキルが向上したと思います。

SSH東邦大学講座「似て非なる物質の不思議」

令和2年11月19日(木)、東邦大学理学部化学科から桑原俊介先生をお招きして、SSH東邦大学講座が開催され、理数科1年生39名が参加しました。講座では、柑橘類に含まれ、発泡スチロールを溶かすことでも知られている「リモネン」を題材に「似て非なる物質の不思議」というテーマで旋光性や鏡像異性体についての講義と、「簡易旋光度測定器」を作製し、キラルな分子である「リモネン」2種類とキラルでない分子である「クロロホルム」の旋光角を測定し、比旋光度を求めました。

日本科学未来館オンライン特別授業

「月探査会議へようこそ~あなたの選択が未来をつくる~」

10月29日(木)14時から

本校地域交流等研修室(Zoomで日本科学未来館と接続)で理数科1年生40名を対象に実施されました。

級友と一緒にオンラインでという初めての体験でやや緊張気味でしたが、日本は今後どのように月探査・開発を進めていくべきかをディスカッションしながら宇宙政策書の作成を行いました。

日本人宇宙飛行士が民間の宇宙船で国際宇宙ステーション(ISS)の出発が直前に予定されていたのが来月に延期されたり、文部科学省が国際月探査への参画に向け、新たな日本人宇宙飛行士を来年募集するという報道が前日にされたり、月探査はまさにホットなテーマでしたが、事後のアンケートでは、今回の特別授業で初めて知ったという人がかなりいました。

徹底 Field Work 講座

徹底探究講座 「徹底探究スタート講座」

9月26日(土)SSHコンソーシアム千葉の第2年次生徒対象に、スキルアッププログラム「徹底探究スタート講座」がONLINEで実施されました。生徒たちは、千葉大学教育学部の野村教授による「いきている」とはどういうことかという大きなテーマから、身近な物事の捉え方・考え方を改めて考え直し、研究や問題解決に生かすための力をつける講義を受講しました。今後の課題研究に生かしてくれると思います。

9月26日(土)SSHコンソーシアム千葉の第2年次生徒対象に、スキルアッププログラム「徹底探究スタート講座」がONLINEで実施されました。生徒たちは、千葉大学教育学部の野村教授による「いきている」とはどういうことかという大きなテーマから、身近な物事の捉え方・考え方を改めて考え直し、研究や問題解決に生かすための力をつける講義を受講しました。今後の課題研究に生かしてくれると思います。 徹底探究講座『社会・学術への貢献』

8月10日(月)千葉県立船橋高等学校にて、スキルアッププログラム 徹底探究講座「社会・学術への貢献」が実施されました。参加生徒はSSHコンソーシアム千葉2年次参加生です。午前は、カードゲームを通し、SDGs〜持続可能な開発目標〜について考えました。午後は、学術への貢献を意識した研究の条件(意義・新規性・実現可能性)を学び、今後自分自身の課題研究で意識してくれると思います。

令和2年度SSH第1回運営指導協議会

主な議題は、昨年度の実施報告と決算報告と今年度の実施計画と予算案でした。新型コロナウィルスの関係で、昨年度や今年度の海外研修の中止や佐倉アクティブ実施の見通し等が報告され協議されました。特に今年度学校外で行う研修等の実施が難しく、今年度の予算案の変更も必要になることが報告されました。

徹底探究基礎講座①

8月2日(日)第1回徹底探究基礎講座高大接続スタート講座がありました。コロナ禍ということもあり、船橋、柏、長生、木更津、市立千葉でオンラインによる同時開催という形で実施されました。本校からは16名が参加し、実験などを通し、研究を行う意義について学び、今後自らがどのように研究をしていくのか想像してもらえたと思います。

クリスマスレクチャー「有機化学実験講座」

令和元年12月21日(土)、22日(日)の2日間、東邦大学理学部においてクリスマスレクチャー「有機化学実験講座」が開催されました。

2年生3名、1年生12名の計15名(普通科6名、理数科9名)が参加しました。

講座では、解熱鎮痛剤として使用されている「アスピリン(アセチルサリチル酸)」を合成・精製し、融点測定や塩化鉄(Ⅲ)による定性試験、三種類の機器分析(MS・IR・NMR)により同定するという一連の化学的手法を体験しました。また、コンピュータ上での分子モデリングを行い、合成物と機器分析の結果の比較も行いました。

大学の先生やの学生さんのサポートを受けながら、一人ですべての操作を体験し、アスピリンを合成できたことを確認することができました。

合成実験 データ分析 IR実習

融点測定 定性試験 MS実習

講義 NMR実習 分子モデリング実習

千葉県科学研究発表会

研究テーマは以下の通り。

物理部門:「集音レンズを用いた新たな通信機器の開発」

化学部門:「ビスマス極板を用いた電気分解における色の変化と条件」

SSH講座(数学分野)