文字

背景

行間

2023年11月の記事一覧

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回

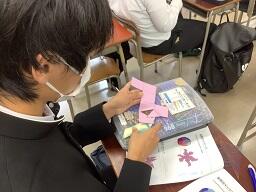

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回が開講されました。

第1回に続き、東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月25日(土)に東邦大学で開講され、普通科2名、理数科4名の計6名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

キャンパス内を散策し、校舎内ではPC教室や自習スペースを見学させてもらいながら講義教室へ向かいました。

講座前半はまずゾムツールを使って4次元立方体(超立方体)の作成実習を行いました。

0次元からだんだん次元を上げていき、紙に書いた3次元立方体のように、

3次元に投影した4次元の立方体を2通り完成させることができました。

次に、ひし形多面体の作成実習を行いました。

ひし形六面体とひし形十二面体は各自で完成させ、

その後2人1組で協力して、ひし形二十面体とひし形三十面体を完成させました。

講座後半は半正多面体の作成実習を行いました。

半正多面体とは、面が2種類以上の正多角形からなり、どの頂点も同じ形をしている多面体のことです。

正三角形と正五角形の組み合わせで辺が60本の半正多面体や、

正方形と正六角形と正十角形の組み合わせで辺が180本の半正多面体など、

複数人で協力して複雑な半正多面体を作成することができました。

ゾムツールでは作成不可能な半正多面体も存在し、それらはGEOMAGという玩具を使って作成しました。

最後に、今後学校や家でチャレンジするための問題を与えられ、講座が終了しました。

「ゾムツール(立体図形)講座」第1回の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/3cce39ead66dfe68cf0c008a8d0a5c18?frame_id=212

SSH通信No.20

SSH通信No.20

SSH通信No.20を発行しました。

内容はSSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

第26回数理科学コンクール表彰式

第26回数理科学コンクール表彰式

第26回数理科学コンクールで本校生徒13名が受賞しました。

数理科学コンクールとは、千葉大学先進科学センター主催で水の惑星にどんな波が起こるか?丈夫な家に柱は何本必要か?など、現象を物理や数学を使って解明するコンクールです。

実験や模型作りで試すなど、自由な発想で楽しみながら挑戦していきます。

課題の部は7月17日(月・祝)、人工知能の部は8月27日(日)に開催され、エントリーしたのは1~3年生の普通科・理数科合わせて40名です。

受賞結果は11月3日(木・祝)に発表され、本校からは13名が受賞しました。

内訳は金欅賞が3名、銀欅賞が7名、学長賞が3名です。

下の写真は表彰式に参加した12名です。(1名は表彰式欠席)

コンクールの受賞者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.cfs.chiba-u.ac.jp/events/math/2023/20231103.html

また、コンクール参加の様子は以下のリンクからご覧ください。

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第1回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第1回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第1回が開講されました。

東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月18日(土)に本校多目的室2で開講され、普通科2名、理数科5名の計7名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

前半は多面体の数学的性質と展開図に関する講義を受けました。

ひし形だけでできた多面体や、四角形・六角形・八角形の組合せでできた多面体などの存在には驚きましたが、

さらにそれらの多面体の展開図は頭の中では想像しきれない難しいものでした。

多面体から展開図を作るための条件や、展開図に関する未解決問題についても考えさせられました。

その後、回転する多面体の作成実習を行いました。

展開図が描かれた紙を切り貼りしていくと、ある文字列ができあがるように永久に回転させられる立体図形が完成しました。

後半はゾムツールを使って多面体の数学的性質について考察しました。

次週行われる講座第2回の準備のために、基本的な多角形や多面体を作成し、

正多面体を切断したときの断面の形状や、

オイラーの多面体定理が成り立っていることを確認しました。

「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回は11月25日(土)に東邦大学で開講される予定です。

佐倉アクティブ一覧は以下のリンクからご覧ください。

佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」

佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」

8月2日(水),3日(木)に佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」が行われました。

この講座は、大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館との連携により実施しました。国立歴史民俗博物館は佐倉市にあって本校からも近く、歴史好きにはおなじみの施設ですが、今回のテーマは「科学分析」。講座の前は、「歴史」と「科学」の結び付きがピンとこない生徒もいたようです。

初日は、国立歴史民俗博物館教授 坂本 稔先生に来校いただき、放射性年代測定や年輪年代学についてのレクチャーを受けました。炭素14年代については高校の化学や地学でも学びますが、炭素14は宇宙からやってくる宇宙線のはたらきでつくられ、大気中の濃度には変動があります。そのため補正(暦年較正)が必要であり、年輪年代測定のデータと比較することが欠かせないことを知りました。また、その補正に、2013年から日本(福井県水月湖)のデータが使われていることも知りました。

2日目は博物館を訪問し、バックヤードで電子顕微鏡や赤外線を用いた分析装置などを見学しました。また、年代実験室で多くの古い木材を前に、国立歴史民俗博物館准教授 箱﨑 真隆先生に御説明をいただきました。ここで特に驚いたのは「炭素14スパイクマッチ法」という、年代測定方法についてです。樹木年輪の研究によって、西暦775年に平年の20倍もの急激な炭素14の上昇があることが発見され、様々な地域の樹木で775年の年輪が特定できるようになったことを知りました。この方法によって、火砕流に埋もれた樹木から噴火の正確な発生年がわかるなど、たくさんの新たな知見がもたらされました。さらに、この急激な炭素14は太陽のスーパーフレアが原因と考えられ、宇宙からやってくる災害に備える意味でも、重要なデータになるのだそうです。

生徒からは、「全く関係のなさそうな二つの物事が意外なところでつながっているのではないかと考えることは今後の探究活動にも大きく生きるものだと思った」、「歴史という研究対象でも文系的なアプローチと理系的なアプローチの両方を行うことで多くの発見をしてより深い理解ができていることを実感できた」といった感想がありました。佐倉市に最先端の研究機関があることを改めて知った2日間となりました。今後も、国立歴史民俗博物館と連携し、文理横断(文理融合)的な観点から、視野を広げたり、思考を深めたりしていきたいと考えています。

佐倉アクティブ一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.19

SSH通信No.19

SSH通信No.19を発行しました。

内容は佐倉アクティブ「データサイエンス入門」についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1