文字

背景

行間

SSH活動掲示板

カテゴリ:佐倉アクティブ

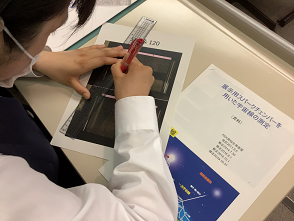

サイエンス・ダイアログ講座第2回

サイエンス・ダイアログ講座第2回

本日放課後にサイエンス・ダイアログ講座第2回が行われました。

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

参加生徒の事後アンケートには

「事前学習で専門用語を学んでいたのである程度理解できた。」

「聞き取れたとき、自分の知識と結びついたとき、とても嬉しかった。」

「土壌微生物学はおもしろいと思った。生物の学習意欲が高まった。」

などの意見がありました。

サイエンス・ダイアログについての詳細は以下のリンクから日本学術振興会のホームページでご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

講師は東京大学農学生命科学研究科応用生命科学専攻土壌圏科学研究室の先生です。

「Iron-reducing bacteria mediate fertility maintenance of paddy soil

(水田土壌における鉄還元細菌による肥沃度の維持)」というテーマで、

普通科・理数科の1・2年生希望者を対象として講演していただきました。参加生徒の事後アンケートには

「事前学習で専門用語を学んでいたのである程度理解できた。」

「聞き取れたとき、自分の知識と結びついたとき、とても嬉しかった。」

「土壌微生物学はおもしろいと思った。生物の学習意欲が高まった。」

などの意見がありました。

サイエンス・ダイアログについての詳細は以下のリンクから日本学術振興会のホームページでご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

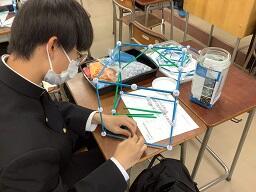

佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」

佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」

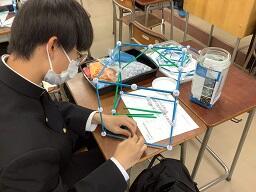

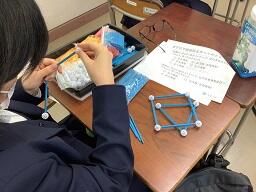

佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」第1回が開講されました。

東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月19日(土)に本校多目的室2で開講され、普通科2名、理数科4名の計6名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

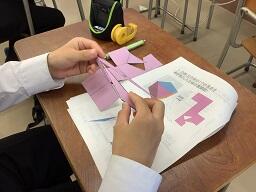

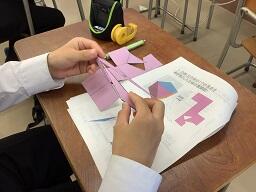

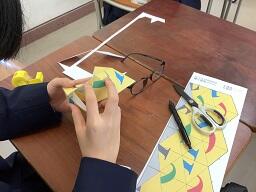

前半は多面体の数学的性質と展開図に関する講義を受けました。

ひし形だけでできた多面体や、四角形・六角形・八角形の組合せでできた多面体などの存在には驚きましたが、

さらにそれらの多面体の展開図は頭の中では想像しきれない難しいものでした。

多面体から展開図を作るための条件や、展開図に関する未解決問題についても考えさせられました。

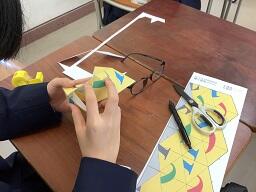

その後、回転する多面体の作成実習を行いました。

展開図が描かれた紙を切り貼りしていくと、ある文字列ができあがるように永久に回転させられる立体図形が完成しました。

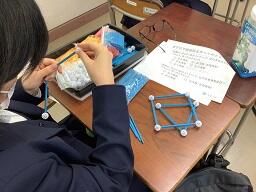

後半はゾムツールを使って多面体の数学的性質について考察しました。

次週行われる講座第2回の準備のために、基本的な多角形や多面体を作成し、

正多面体を切断したときの断面の形状や、

オイラーの多面体定理が成り立っていることを確認しました。

「ゾムツール(立体図形)講座」第2回は11月26日(土)に東邦大学で開講される予定です。

東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月19日(土)に本校多目的室2で開講され、普通科2名、理数科4名の計6名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

前半は多面体の数学的性質と展開図に関する講義を受けました。

ひし形だけでできた多面体や、四角形・六角形・八角形の組合せでできた多面体などの存在には驚きましたが、

さらにそれらの多面体の展開図は頭の中では想像しきれない難しいものでした。

多面体から展開図を作るための条件や、展開図に関する未解決問題についても考えさせられました。

その後、回転する多面体の作成実習を行いました。

展開図が描かれた紙を切り貼りしていくと、ある文字列ができあがるように永久に回転させられる立体図形が完成しました。

後半はゾムツールを使って多面体の数学的性質について考察しました。

次週行われる講座第2回の準備のために、基本的な多角形や多面体を作成し、

正多面体を切断したときの断面の形状や、

オイラーの多面体定理が成り立っていることを確認しました。

「ゾムツール(立体図形)講座」第2回は11月26日(土)に東邦大学で開講される予定です。

SSH通信No.9

SSH通信No.9

SSH通信No.9を発行しました。

内容はSSH講座「気付く・探る・考える」と伊豆大島徹底Fieldworkについてです。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.9

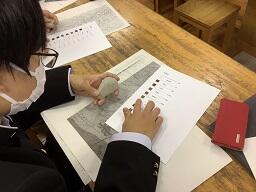

佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」事前学習

佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」事前学習

佐倉アクティブ「チバニアンってなんだ?」の事前学習会を行いました。

11月5日(土)に1年生普通科2名、理数科5名、計7名は養老渓谷周辺でフィールドワークを実施予定です。

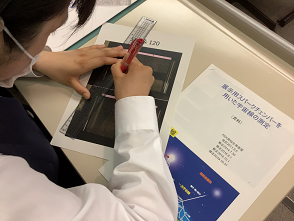

10月24日(月)の放課後にフィールドワークを行うための事前学習会を行いました。

まずフィールドワークに行くための準備や、チバニアンに関する基礎知識を仕入れるための講義が行われました。

フィールドワークをするエリアは天然記念物に指定されており、採掘することができないため、

石などに触れて指先の感覚だけで砂岩か泥岩かを判別できるように、各自紙やすりを使って粒度表を作成しました。

その後、銚子方面でとれた石に触れ、粒度表と比較して石がどの種類に属しているのか判別し、

その石がとれた地域の特徴について分析をしました。

この講座に参加する生徒は全員SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)にも参加しており、

フィールドワークや千葉県の地層に興味を持った生徒たちが集まっています。

11月5日(土)に1年生普通科2名、理数科5名、計7名は養老渓谷周辺でフィールドワークを実施予定です。

10月24日(月)の放課後にフィールドワークを行うための事前学習会を行いました。

まずフィールドワークに行くための準備や、チバニアンに関する基礎知識を仕入れるための講義が行われました。

フィールドワークをするエリアは天然記念物に指定されており、採掘することができないため、

石などに触れて指先の感覚だけで砂岩か泥岩かを判別できるように、各自紙やすりを使って粒度表を作成しました。

その後、銚子方面でとれた石に触れ、粒度表と比較して石がどの種類に属しているのか判別し、

その石がとれた地域の特徴について分析をしました。

この講座に参加する生徒は全員SSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)にも参加しており、

フィールドワークや千葉県の地層に興味を持った生徒たちが集まっています。

つくば市内研究施設訪問研修

7月4日(月)につくば市内の研究施設を訪問しました。

参加者は1・2年生の希望者39名(普通科13名、理数科26名)です。

午前は高エネルギー加速器研究機構を訪問し、光速に近いところまで電子を加速させエネルギーを取り出す実験施設や、宇宙誕生の謎を解明するための実験施設の見学を行いました。また、参加生徒全員で協力して空から降ってきている素粒子の通り道を観測やデータの集計も行いました。

午前は高エネルギー加速器研究機構を訪問し、光速に近いところまで電子を加速させエネルギーを取り出す実験施設や、宇宙誕生の謎を解明するための実験施設の見学を行いました。また、参加生徒全員で協力して空から降ってきている素粒子の通り道を観測やデータの集計も行いました。

午後は物理・化学コースと物理・生物コースの2コースに分かれ、別々の施設を訪問しました。

物理・化学コースの生徒は物質・材料研究機構を訪問し、様々な新素材を見せてもらい、銀やチタン、タングステンなどの10種類の金属を、生徒たちの知識と感覚を頼りに判別しました。

物理・化学コースの生徒は物質・材料研究機構を訪問し、様々な新素材を見せてもらい、銀やチタン、タングステンなどの10種類の金属を、生徒たちの知識と感覚を頼りに判別しました。

物理・生物コースの生徒はまず理化学研究所のバイオリソース研究センターを訪問し、植物、微生物、細胞、遺伝子が保存されている施設を見学しました。その後、JAXA筑波宇宙センターを訪問し、H-Ⅱロケットや人工衛星、管制室の見学を行いました。

SSH通信のNo.2にも今回の内容を載せますので、詳しくはそちらをご覧ください。

SSH通信のNo.2にも今回の内容を載せますので、詳しくはそちらをご覧ください。