文字

背景

行間

SSH活動掲示板

SSH活動報告

JSEC最終審査会出場

JSEC最終審査会出場

本校生徒の研究作品がJSEC2022最終審査会の出場決定しました。

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)とは、

全国の高校生と、高等専門学校生を対象に、2003年に始まった科学技術の自由研究コンテストです。

幅広い分野から研究作品を募り、専門家による書類審査とプレゼンテーション審査があります。

科学研究について研究成果を検証するだけでなく、研究者の知的好奇心や課題解決能力、

実験・調査の過程における工夫、チームワークやプレゼンテーションスキルなどを総合的に評価するのが特長です。

今年は全国から339件の研究作品の応募があり、

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)とは、

全国の高校生と、高等専門学校生を対象に、2003年に始まった科学技術の自由研究コンテストです。

幅広い分野から研究作品を募り、専門家による書類審査とプレゼンテーション審査があります。

科学研究について研究成果を検証するだけでなく、研究者の知的好奇心や課題解決能力、

実験・調査の過程における工夫、チームワークやプレゼンテーションスキルなどを総合的に評価するのが特長です。

今年は全国から339件の研究作品の応募があり、

予備審査(書類審査)を経て100研究作品が一次審査に進出し、

さらに一次審査会議の結果、30研究作品が最終審査会に出場します。

さらに一次審査会議の結果、30研究作品が最終審査会に出場します。

最終審査会は、12月10日(土)、11日(日)に開催されます。

最終審査会で上位に入賞する8 つの研究作品は、来年5月に米国で開かれる国際大会

「ISEF」(International Science and Engineering Fair/国際学生科学技術フェア)

に、日本代表として出場します。

「ISEF」(International Science and Engineering Fair/国際学生科学技術フェア)

に、日本代表として出場します。

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

佐倉サイエンス③

佐倉サイエンス③

1年理数科の佐倉サイエンス第3クールの授業風景です。

佐倉サイエンスの授業は1年理数科40名を10名ずつの4班に分け、

班ごとに物理や化学、生物など、様々な分野に散らばり、毎週受講分野を変えていきます。

2年生から始まる課題研究に向けて、視野を広げることを目的としています。

物理分野は熱湯の中で温度を変化させながらガラス管内の空気の体積を正確に測り、

グラフに記入して近似曲線を描き、絶対零度を推測する実験をしました。

化学分野はシュウ酸水溶液に濃度不明の水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定を行い、

水酸化ナトリウム水溶液の濃度を調べ、さらにその水酸化ナトリウム水溶液を利用して

クエン酸の分子量を測定する実験を行いました。

生物分野はスルメイカの和名の由来、学名、生態、持っている呼吸色素の色などを学習し、

さらにスルメイカの解剖実験を行いました。

地学分野は簡易日射計を用いて地表で受ける日射量を測定し、

季節や地球上の場所などの条件を変えたとき、得られるエネルギーがどれくらい変化するか、

宇宙へどれくらい反射しているかなどを考察しました。

数学分野は科学雑誌「Newton」の中で、数学の特集が組まれている冊子を集め、

生徒が興味のある分野について読み、文献調査の練習をしました。

グラフに記入して近似曲線を描き、絶対零度を推測する実験をしました。

化学分野はシュウ酸水溶液に濃度不明の水酸化ナトリウム水溶液で中和滴定を行い、

水酸化ナトリウム水溶液の濃度を調べ、さらにその水酸化ナトリウム水溶液を利用して

クエン酸の分子量を測定する実験を行いました。

生物分野はスルメイカの和名の由来、学名、生態、持っている呼吸色素の色などを学習し、

さらにスルメイカの解剖実験を行いました。

地学分野は簡易日射計を用いて地表で受ける日射量を測定し、

季節や地球上の場所などの条件を変えたとき、得られるエネルギーがどれくらい変化するか、

宇宙へどれくらい反射しているかなどを考察しました。

数学分野は科学雑誌「Newton」の中で、数学の特集が組まれている冊子を集め、

生徒が興味のある分野について読み、文献調査の練習をしました。

サイエンス・ダイアログ講座第2回

サイエンス・ダイアログ講座第2回

本日放課後にサイエンス・ダイアログ講座第2回が行われました。

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

参加生徒の事後アンケートには

「事前学習で専門用語を学んでいたのである程度理解できた。」

「聞き取れたとき、自分の知識と結びついたとき、とても嬉しかった。」

「土壌微生物学はおもしろいと思った。生物の学習意欲が高まった。」

などの意見がありました。

サイエンス・ダイアログについての詳細は以下のリンクから日本学術振興会のホームページでご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

講師は東京大学農学生命科学研究科応用生命科学専攻土壌圏科学研究室の先生です。

「Iron-reducing bacteria mediate fertility maintenance of paddy soil

(水田土壌における鉄還元細菌による肥沃度の維持)」というテーマで、

普通科・理数科の1・2年生希望者を対象として講演していただきました。参加生徒の事後アンケートには

「事前学習で専門用語を学んでいたのである程度理解できた。」

「聞き取れたとき、自分の知識と結びついたとき、とても嬉しかった。」

「土壌微生物学はおもしろいと思った。生物の学習意欲が高まった。」

などの意見がありました。

サイエンス・ダイアログについての詳細は以下のリンクから日本学術振興会のホームページでご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

科学の甲子園

科学の甲子園

11月19日(土)、理数科2年生7名で結成したチームで、第12回科学の甲子園千葉県大会に出場しました。

会場は千葉県総合教育センターで、本校の出場は10年連続10回目です。前日まで、修学旅行で充電・蓄電してきた力を十分に発揮して、筆記競技と実技競技に挑んできました。県内各地から理数を得意とする精鋭が集まる大会で、仲間とともに頭を悩ませたり、他校のアイデアに驚いたりした、充実した1日でした。

大会の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/koushien/koushien.html

会場は千葉県総合教育センターで、本校の出場は10年連続10回目です。前日まで、修学旅行で充電・蓄電してきた力を十分に発揮して、筆記競技と実技競技に挑んできました。県内各地から理数を得意とする精鋭が集まる大会で、仲間とともに頭を悩ませたり、他校のアイデアに驚いたりした、充実した1日でした。

大会の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://www.pref.chiba.lg.jp/kyouiku/shidou/gakuryoku/koushien/koushien.html

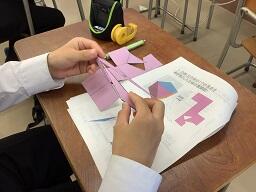

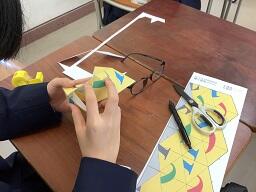

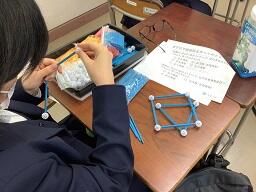

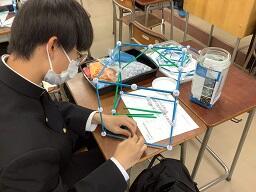

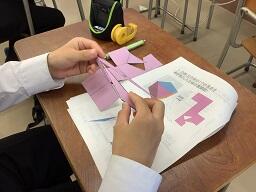

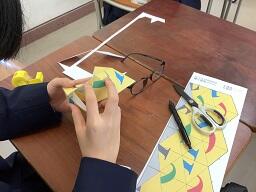

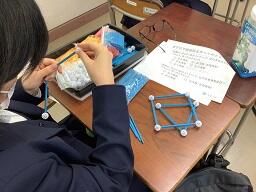

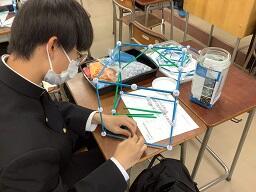

佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」

佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」

佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」第1回が開講されました。

東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月19日(土)に本校多目的室2で開講され、普通科2名、理数科4名の計6名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

前半は多面体の数学的性質と展開図に関する講義を受けました。

ひし形だけでできた多面体や、四角形・六角形・八角形の組合せでできた多面体などの存在には驚きましたが、

さらにそれらの多面体の展開図は頭の中では想像しきれない難しいものでした。

多面体から展開図を作るための条件や、展開図に関する未解決問題についても考えさせられました。

その後、回転する多面体の作成実習を行いました。

展開図が描かれた紙を切り貼りしていくと、ある文字列ができあがるように永久に回転させられる立体図形が完成しました。

後半はゾムツールを使って多面体の数学的性質について考察しました。

次週行われる講座第2回の準備のために、基本的な多角形や多面体を作成し、

正多面体を切断したときの断面の形状や、

オイラーの多面体定理が成り立っていることを確認しました。

「ゾムツール(立体図形)講座」第2回は11月26日(土)に東邦大学で開講される予定です。

東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月19日(土)に本校多目的室2で開講され、普通科2名、理数科4名の計6名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

前半は多面体の数学的性質と展開図に関する講義を受けました。

ひし形だけでできた多面体や、四角形・六角形・八角形の組合せでできた多面体などの存在には驚きましたが、

さらにそれらの多面体の展開図は頭の中では想像しきれない難しいものでした。

多面体から展開図を作るための条件や、展開図に関する未解決問題についても考えさせられました。

その後、回転する多面体の作成実習を行いました。

展開図が描かれた紙を切り貼りしていくと、ある文字列ができあがるように永久に回転させられる立体図形が完成しました。

後半はゾムツールを使って多面体の数学的性質について考察しました。

次週行われる講座第2回の準備のために、基本的な多角形や多面体を作成し、

正多面体を切断したときの断面の形状や、

オイラーの多面体定理が成り立っていることを確認しました。

「ゾムツール(立体図形)講座」第2回は11月26日(土)に東邦大学で開講される予定です。