文字

背景

行間

SSH活動掲示板

カテゴリ:発表会

学びの発表会

学びの発表会

1月31日(火)の午後、学年ごとに学びの発表会が行われました。

学びの発表会とは、1年間の課題研究の成果を学年ごとにクラスを越えて報告し合う会です。

1学年は普通科73班の発表を10会場に分け、

2学年は普通科72班・理数科20班の発表を12会場に分けて行いました。

発表時間は8分厳守で、その後1分のシンキングタイム、7分の質疑応答、

4分でコメントシートの記入と発表班入れ替えという形式です。

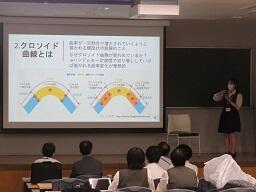

下の写真は理数科2年生が発表をしている様子です。

内容は

「酸性の溶液による消臭効果」(写真①)

「改良型パイクリートの考案と作製」(写真②)

「バラ曲線の弧長」(写真③)

「流固体の流れる量と角度の関係」(写真④)

です。

これらはほんの一部で、他にも多くの班が発表しています。

写真① 写真②

写真③ 写真④

今後は発表会の反省を生かし、スライドや発表の修正をして、

来週の学年も越えて同様に発表をする課題研究発表会に備えます。

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

学びの発表会とは、1年間の課題研究の成果を学年ごとにクラスを越えて報告し合う会です。

1学年は普通科73班の発表を10会場に分け、

2学年は普通科72班・理数科20班の発表を12会場に分けて行いました。

発表時間は8分厳守で、その後1分のシンキングタイム、7分の質疑応答、

4分でコメントシートの記入と発表班入れ替えという形式です。

下の写真は理数科2年生が発表をしている様子です。

内容は

「酸性の溶液による消臭効果」(写真①)

「改良型パイクリートの考案と作製」(写真②)

「バラ曲線の弧長」(写真③)

「流固体の流れる量と角度の関係」(写真④)

です。

これらはほんの一部で、他にも多くの班が発表しています。

写真① 写真②

写真③ 写真④

今後は発表会の反省を生かし、スライドや発表の修正をして、

来週の学年も越えて同様に発表をする課題研究発表会に備えます。

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

小学生に探究活動の発表会

小学生に探究活動の発表会

1月26日(木)に普通科1・2年生が小学生向けに探究活動についての発表会を行いました。

来校したのは柏市立土小学校の6年生が60名です。

本校の学思館(セミナーハウス)で実施しました。

30名ずつ2グループに分け、各部屋で普通科1・2年生が2班ずつ発表し、

その中で「成田山の算額」について研究している班も発表しました。

算額とは何か、どのようにして庶民に算額の文化が広まったのかを伝え、実際の算額の写真を見せました。

算額は古い言葉で書いてあり、小学生には読むことすら難しい内容です。

この班では事前に小学生向けの図形の問題を算額風に作成していたので、その問題を小学生に挑戦してもらいました。

小学生はとても意欲があり、用意していた問題だけでは足りず、

「もっと問題をください!」とコメントをくれた子もいました。

この班は難易度を分けていくつも作問しているため、2月7日(火)の課題研究発表会では

高校生向けの難しい図形の問題を使って発表する予定です。

算額の探究班の過去の活動については、以下のリンクからご覧ください。

算額の世界(成田山新勝寺・霊光館での活動)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/8ffc24d0098344a1ba4b7b952d17bf86?frame_id=212

算額の世界(天元術)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/cfccb40e3513bc0492a798e72ae84a03?frame_id=212

SENEC課題研究発表会準備

SENEC課題研究発表会準備

来週行われるSENEC課題研究発表会の準備をしています。

SENEC課題研究発表会とは、SSHコンソーシアム千葉における生徒研究を軸にした

千葉県東部地区理数科設置校及びSSH関係校、合計9校の生徒の交流とともに、

課題研究の成果を共有するための発表会のことです。

A0サイズのポスターを会場に貼り、発表するグループと発表を聴きに行くグループに交代で分かれ、

時間の限り発表していく形式で実施されます。

発表会は2月1日(水)に行われ、本校からは理数科2年生29名が参加します。

クラスの今回参加しない生徒たちはまた別の発表会に参加する予定です。

現在発表会の準備のため、各班の発表資料をポスターにまとめ、印刷をしています。

見やすいポスターを作成するために理科や数学、情報の教員にアドバイスを求め、順調に準備が進んでいます。

SENEC課題研究発表会とは、SSHコンソーシアム千葉における生徒研究を軸にした

千葉県東部地区理数科設置校及びSSH関係校、合計9校の生徒の交流とともに、

課題研究の成果を共有するための発表会のことです。

A0サイズのポスターを会場に貼り、発表するグループと発表を聴きに行くグループに交代で分かれ、

時間の限り発表していく形式で実施されます。

発表会は2月1日(水)に行われ、本校からは理数科2年生29名が参加します。

クラスの今回参加しない生徒たちはまた別の発表会に参加する予定です。

現在発表会の準備のため、各班の発表資料をポスターにまとめ、印刷をしています。

見やすいポスターを作成するために理科や数学、情報の教員にアドバイスを求め、順調に準備が進んでいます。

JSEC最終審査会出場

JSEC最終審査会出場

本校生徒の研究作品がJSEC2022最終審査会の出場決定しました。

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)とは、

全国の高校生と、高等専門学校生を対象に、2003年に始まった科学技術の自由研究コンテストです。

幅広い分野から研究作品を募り、専門家による書類審査とプレゼンテーション審査があります。

科学研究について研究成果を検証するだけでなく、研究者の知的好奇心や課題解決能力、

実験・調査の過程における工夫、チームワークやプレゼンテーションスキルなどを総合的に評価するのが特長です。

今年は全国から339件の研究作品の応募があり、

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)とは、

全国の高校生と、高等専門学校生を対象に、2003年に始まった科学技術の自由研究コンテストです。

幅広い分野から研究作品を募り、専門家による書類審査とプレゼンテーション審査があります。

科学研究について研究成果を検証するだけでなく、研究者の知的好奇心や課題解決能力、

実験・調査の過程における工夫、チームワークやプレゼンテーションスキルなどを総合的に評価するのが特長です。

今年は全国から339件の研究作品の応募があり、

予備審査(書類審査)を経て100研究作品が一次審査に進出し、

さらに一次審査会議の結果、30研究作品が最終審査会に出場します。

さらに一次審査会議の結果、30研究作品が最終審査会に出場します。

最終審査会は、12月10日(土)、11日(日)に開催されます。

最終審査会で上位に入賞する8 つの研究作品は、来年5月に米国で開かれる国際大会

「ISEF」(International Science and Engineering Fair/国際学生科学技術フェア)

に、日本代表として出場します。

「ISEF」(International Science and Engineering Fair/国際学生科学技術フェア)

に、日本代表として出場します。

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

第16回高校生理科研究発表会

第16回高校生理科研究発表会

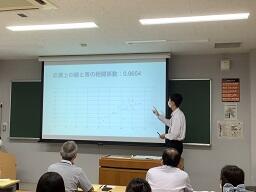

9月24日(土)に理数科の2年生が高校生理科研究発表会に参加しました。

今年度はオンラインと対面のハイブリッド型の発表会でした。

作成した資料は事前にLINC BIZというシステムで投稿し、

参加校の生徒、審査をする先生方が見てコメントをもらっていました。

そのコメントを踏まえ、24日には対面の発表会が行われました。

研究の成果を表に出す初めての機会でみんな緊張していましたが、

たくさんの質問やアドバイスを受け、今後の各自の研究の軌道修正をすることができました。

発表する研究のテーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

今年度はオンラインと対面のハイブリッド型の発表会でした。

作成した資料は事前にLINC BIZというシステムで投稿し、

参加校の生徒、審査をする先生方が見てコメントをもらっていました。

そのコメントを踏まえ、24日には対面の発表会が行われました。

研究の成果を表に出す初めての機会でみんな緊張していましたが、

たくさんの質問やアドバイスを受け、今後の各自の研究の軌道修正をすることができました。

発表する研究のテーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/