文字

背景

行間

SSH活動掲示板

SSH活動報告

佐倉サイエンス【地学】

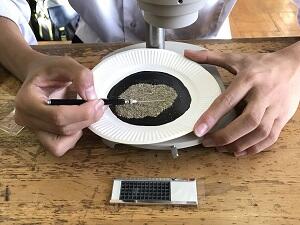

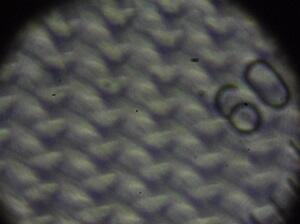

今日の「佐倉サイエンス」では先週お休みだった地学「有孔虫を観察しよう」が行われました。

0.063mmのふるいで泥を水洗し,過酸化水素水等で処理をしたサンプルから分離された有孔虫の種を図鑑で同定し,その生息環境から,地層堆積当時の環境を推定しました。

0.063mmのふるいで泥を水洗し,過酸化水素水等で処理をしたサンプルから分離された有孔虫の種を図鑑で同定し,その生息環境から,地層堆積当時の環境を推定しました。

佐倉サイエンス

今日の「佐倉サイエンス」は物理が「運動と力」,化学が「墨流しで分子をとらえる」,生物が「標本の採集と整理」,数学が「ゾムツール」の実習をそれぞれ行いました。

学校設定科目「佐倉サイエンス」は物理・化学・生物・地学・数学の基本的な実習を行う理数科1年生の科目です。(今回地学はお休み)

【化学】

【生物】

【物理】

【数学】

学校設定科目「佐倉サイエンス」は物理・化学・生物・地学・数学の基本的な実習を行う理数科1年生の科目です。(今回地学はお休み)

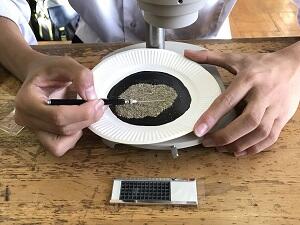

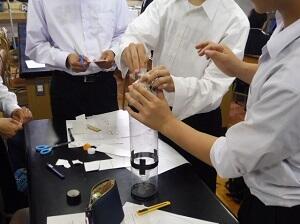

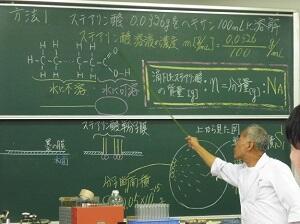

【化学】

測定したステアリン酸の単分子膜の面積と1分子の断面積のデータより,滴下したステアリン酸の分子数を求め,滴下したステアリン酸の質量から1モルの粒子数(アボガドロ定数:NA)を求めました。また墨流しを体験し,カラフルなマーブル模様を紙に写しとりました。なお,今回はガラス細工でスポイトも自作です。

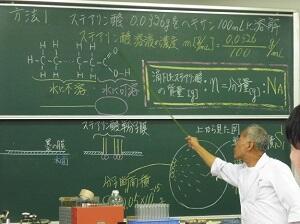

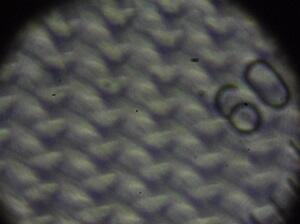

【生物】

採集(記録の仕方)・標本作成法(乾燥標本や浸液標本の作製方法)の講義後,採集したナメクジの歯舌を取りだし顕微鏡で観察をしました。

【物理】

作ったペットボトルロケットを打ち上げて,得られた「打上角度・噴射水量・空気圧・飛行距離」の各データを解析し,最も遠くに飛ばす「打上角度・噴射水量と空気圧との関係」を探りました。

【数学】

ゾムツールで簡単な多面体をつくりました。この実習は11/17(土)と11/24(土)で実施予定のSSH講座「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」では発展した内容になります。現在参加希望者募集中です。

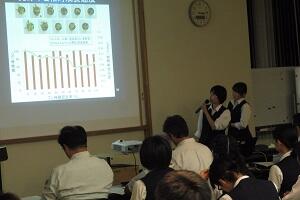

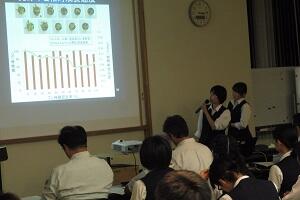

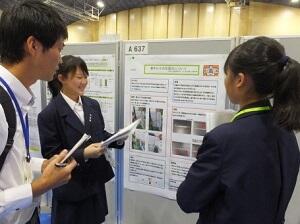

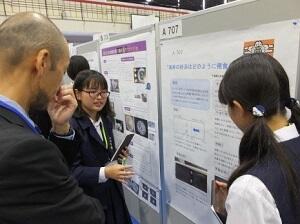

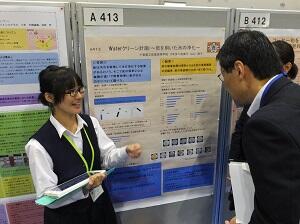

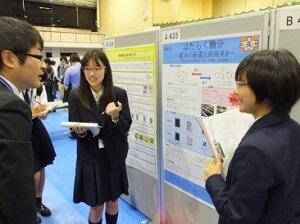

SSHポスターセッション

平成30年10月9日(火)7限に、理数科2年生が1年生全員に向けて、SS課題研究Ⅰで取り組んでいる研究テーマについてポスター発表を行いました。1年生は、複数の発表からポスター発表の方法について学習しました。

各グループの発表要旨は、こちら からPDFでご覧いただけます。

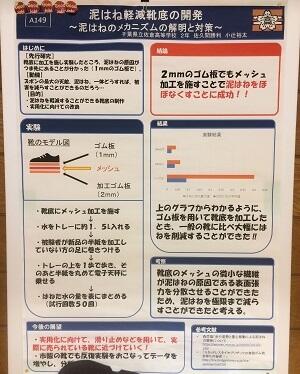

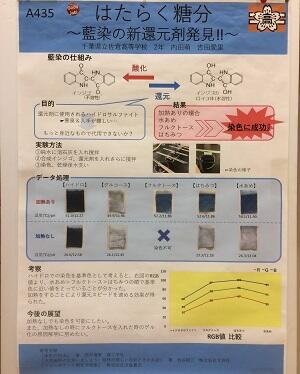

高校生理科研究発表会(今年度9月)で優秀賞を受賞した二班のポスター

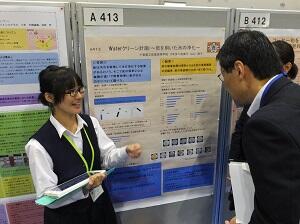

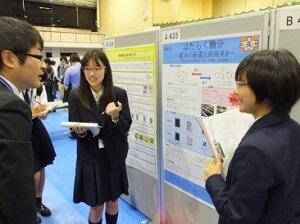

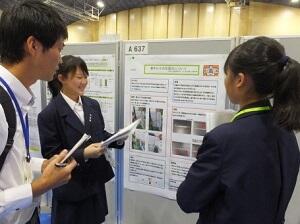

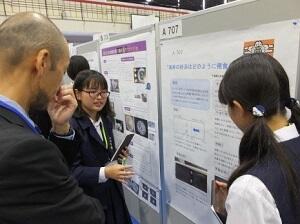

第12回 高校生理科研究発表会

理数科2年生全員が、SS課題研究Ⅰの中間発表的な位置づけで9月29日(土)に千葉大学で開催された発表会に参加してきました。

年度当初に希望した物理分野8、化学分野2、生物分野6、地学分野1、数学分野1の計18テーマに分かれ、夏休みや休日を返上して実験・観察を繰り返し、初めてポスターを作成し校外での発表会に臨みました。「たくさんアドバイスをもらえて良かった」という発言が多く聞かれ、今後の研究への意欲を燃やしていました。また、物理分野の「泥はね軽減靴底の開発」、化学分野の「働く糖分~藍染めの新還元剤発見!?~」の2つの発表が優秀賞を受賞して表彰されました。

年度当初に希望した物理分野8、化学分野2、生物分野6、地学分野1、数学分野1の計18テーマに分かれ、夏休みや休日を返上して実験・観察を繰り返し、初めてポスターを作成し校外での発表会に臨みました。「たくさんアドバイスをもらえて良かった」という発言が多く聞かれ、今後の研究への意欲を燃やしていました。また、物理分野の「泥はね軽減靴底の開発」、化学分野の「働く糖分~藍染めの新還元剤発見!?~」の2つの発表が優秀賞を受賞して表彰されました。

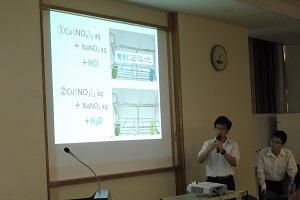

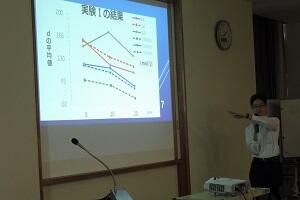

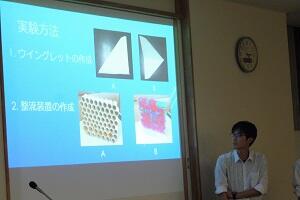

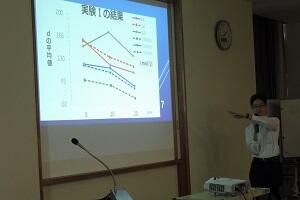

SS課題研究Ⅱ口頭発表会

平成30年9月11日(火)午後から本校地域交流施設にて、「SS課題研究Ⅱ口頭発表会」が行われました。理数科行事として、3年生が昨年度からの自らの研究の成果を理数科1・2年生や職員の前で、それぞれスライドにまとめて発表しました。数学部門1、物理部門6、化学部門6、生物部門5の18グループが、発表時間5分、質疑応答3分の短い時間の中で説明しました。研究成果を5分でわかりやすく説明するために、それぞれ、いろいろと工夫して発表していました。発表後は、後輩達との活発な質疑応答がなされました。