文字

背景

行間

2022年12月の記事一覧

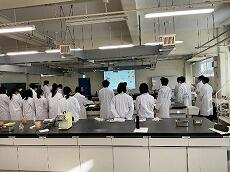

SSH有機化学実験講座

SSH有機化学実験講座

SSH「箱根サイエンスツアー」事前学習

SSH「箱根サイエンスツアー」事前学習

サイエンスツアーに参加するのは2年生理数科39名です。

様々な研究施設の見学や、展望台からの火山の観察などを行う予定です。

1日目は日本未来科学館と理化学研究所横浜キャンパスへ行き、班ごとに異なる内容の見学を行う予定です。

事前学習として、物理の授業で複数回にわたって液体窒素を使った実験を行い、超伝導体を観察し、

それらが理化学研究所のNMR研究に活かされていることを学習しました。

また、JAXAの相模原キャンパスに行き、宇宙科学探査交流棟の見学もする予定なので、

事前学習として12月19日(月)に、小惑星探査機はやぶさについての資料映像を見ました。

2日目は東京理科大学神楽坂キャンパスの数学体験館に行く予定なので、

事前学習として12月19日(月)の数学の授業で「楕円」について学習しました。

さらに、本日の数学の授業には地学の教員も参加して、「楕円」とのつながりがあり、

宇宙科学にも関連している「ケプラーの法則」や「地球スイングバイ」について教科横断型で学習しました。

数学体験館には楕円形のビリヤード台があるようなので、

壁(地球の位置)からの跳ね返り軌道の観察を繰り返し、焦点(太陽の位置)を特定してきます。

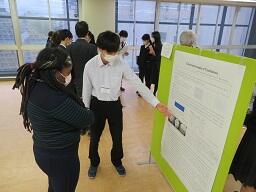

英語による科学研究発表会

英語による科学研究発表会

12月17日(土)に水戸で開催され、理数科の2年生3名が参加しました。

この発表会は毎年開催されており、茨城県やその周辺の県のSSH校が集まって発表をします。

午前中に大ホールでスライド発表を使った口頭発表が行われ、午後にポスター発表が行われました。

発表件数は口頭発表が9校13件、ポスター発表が12校38件でした。

発表だけでなく、質疑応答も英語で行われます。

発表テーマは

「Non-slip material made from eggplant skin(ナスが織りなす滑り止め)」

「Making new speakers using dolphin melon mechanism!(イルカスピーカーをつくる!!)」

「Comparing strength of tessellations(平面充填の強度の比較)」

でした。

発表会やその準備を通して、研究内容を深化させ、

英語によるプレゼンテーション能力やコミュニケーション能力を向上させることができました。

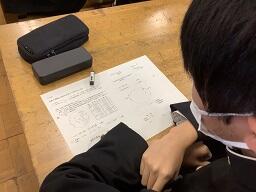

算額の世界(天元術)

算額の世界(天元術)

SSH講座「算額の世界(天元術)」を開講しました。

12月13日(火)の放課後に開講し、和算について研究している1年普通科7名が参加しました。

「天元術」とは鎌倉時代に中国から伝わり、江戸時代に一般に普及したもので、

算木と算盤という道具を使って、足し算やかけ算だけでなく、高次方程式なども解くこともできる算術のことです。

TA(ティーチングアシスタント)の千葉大学教育学部学校教員養成課程4年の三橋可奈さんは

現在、大学で和算に関して研究しているので、まず和算の歴史的背景や「天元術」について講義をしてもらいました。

西洋数学との違いや、和算が発展した要因となる「遺題継承」について熱く語ってもらいました。

「天元術」を使った問題の資料も見せてもらい、昔の人々が8次方程式を解いていたことに驚きました。

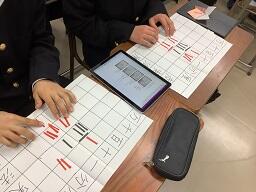

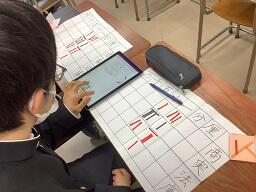

その後紙製の算木と算盤を使って2次方程式を解く演習を行いました。

生徒も教員も理解が出来ない手順が1つありましたが、

そこは慣れた人が何手も先読みして予測しなければならない手順だと知り、

江戸時代の人々の計算能力の高さに驚愕しました。

TAの三橋さんには今後も継続して指導に関わってもらう予定です。

算額の過去の探究の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/8ffc24d0098344a1ba4b7b952d17bf86?frame_id=212

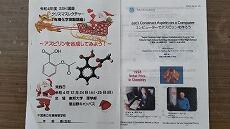

SSH通信No.11

SSH通信No.11

SSH通信No.11を発行しました。

内容は佐倉アクティブ「ゾムツール(立体図形)講座」についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.11