文字

背景

行間

SSH活動掲示板

SSH活動報告

「KEK(高エネルギー加速器機構)」見学

8月23日(水)最先端の粒子加速器を誇るつくば市のKEKを訪問しました。

午前は、ノーベル賞の小林・益川理論を実験的に証明するなど、多くのすばらしい成果を上げている加速器を中心に施設を見学しました。午後は、大学生・大学院生が全国から集まり実験・研究を行うイベント「サマーチャレンジ」を見学しました。

大学生から研究の内容や楽しさを話してもらったことで、生徒は研究を身近に感じることができたようです。

午前は、ノーベル賞の小林・益川理論を実験的に証明するなど、多くのすばらしい成果を上げている加速器を中心に施設を見学しました。午後は、大学生・大学院生が全国から集まり実験・研究を行うイベント「サマーチャレンジ」を見学しました。

大学生から研究の内容や楽しさを話してもらったことで、生徒は研究を身近に感じることができたようです。

7月27日(木)国内サイエンスツアー

平成29年7月27日(木)から29(土)まで理数科1年生40名が国内サイエンスツアーへ行きました。

群馬県神流町恐竜センターでは化石発掘体験、群馬県立ぐんま天文台では天体観測について学びました。

尾瀬ヶ原を歩いて調査した結果を発表しました。

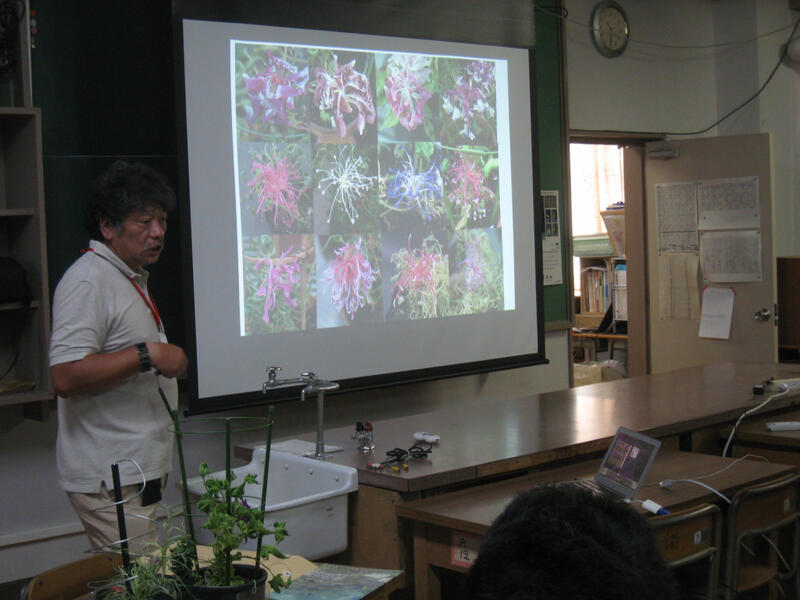

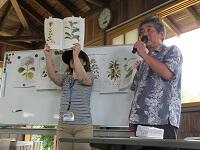

変化アサガオの不思議

平成29年7月26日(水)本校理科館において,国立歴史民俗博物館 くらしの植物苑の特別企画「伝統の朝顔」の観察会で講師をされている 仁田坂英二博士(九州大学理学研究院)を講師に迎え,アサガオと遺伝子の関係について講義していただきました。1年生11名,2年生2名が受講しました。初めてその姿を目にした生徒はその異形ぶりに驚嘆し,かつて育てた変化アサガオ(おそらく出物)から種子が採取できなかった経験をもつ生徒はその理由に納得したようです。メンデル遺伝の話に始まり、特に奇異な変異を誘発しているトランスポゾン(動く遺伝子)の転移機構についてお話をしていいただき,生物学の奥深さを感じることできました。

仁田坂先生の爬虫類の単為生殖に関する研究のお話やアサガオの研究は自分がやるしかないと思った子供時代からのアサガオに対する熱意等を伺い,受講者は刺激を受けたようです。

仁田坂先生の爬虫類の単為生殖に関する研究のお話やアサガオの研究は自分がやるしかないと思った子供時代からのアサガオに対する熱意等を伺い,受講者は刺激を受けたようです。

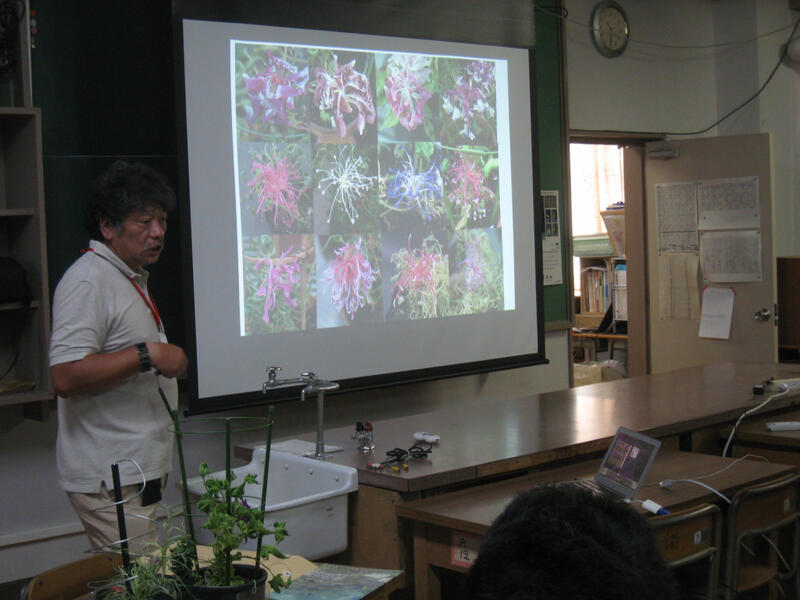

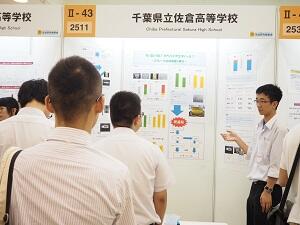

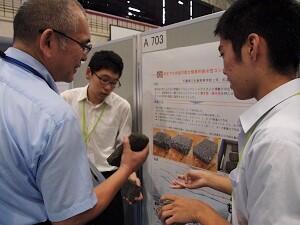

SSH生徒研究発表会

8月8日~10日まで兵庫県の神戸国際展示場で行われた「スーパーサイエンスハイスクール生徒研究発表会」に3年理数科の関達也くん参加してきました。「”もったいない”からバイオエタノール ~エタノール生成過程の検討~ 」という研究タイトルで、廃棄物由来のセルロースからエタノールの生成過程の検討を行うという内容で発表してきました。

SSH講座「植物の成分を精製してみよう!」

平成29年7月21日(金)の午後、佐倉市内の株式会社常磐植物化学研究所において「植物の成分を精製してみよう!」をテーマにSSH講座が開催されました。

1年生16名、2年生2名の計18名が参加し、甘草(カンゾウ)エキスから、その主成分である、グリチルリチン酸を分離し確認する実習、施設見学、ハーブ園研修を行いました。

グリチルリチン酸の分離実習では、TLCによる分離およびUVライト下での確認実習の他、4%ショ糖水溶液と0.4%グリチルリチン酸水溶液の甘味体験なども行いました。

ハーブ園研修では、園内で採れた数種類のハーブを使ったハーブティの試飲しながら、オタネニンジン、ウコン、エキナケア、クチナシ、ブルーベリーなどについての講義、園内見学中にはニッコウキスゲの花びらの試食も体験しました。

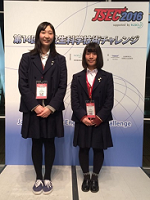

INTEL ISEF(国際科学技術フェア)に日本代表として参加しました

JSEC(日本科学技術チャレンジ)2016 でJFEスチール賞を受賞した理数科3年(学年は受賞時)上西里佳、田山智恵が、アメリカ合衆国ロサンゼルスで開かれた INTEL ISEF(国際科学技術フェア)2017にJSEC日本代表チームの一員として参加してきました。

とても厳しいブース設営チェックから審査日、一般公開日と目まぐるしくもとても充実した1週間を送ってきました。

受賞はなりませんでしたが、高校生世代の研究の世界基準、日本代表チームのチームワークの良さ、ウェルカムパーティで知り合った海外の生徒との交流、研究とOffのメリハリ(貸切Universal Studio)などを通して、沢山のことを学べたと思います。

写真説明

1→ 審査日の朝、日本代表チームで健闘を誓い合いました。

2→ 審査日では朝から夕方まで審査員とディスカッションしました。

3→ 一般公開日には、全員浴衣姿で発表し、海外の方々から撮影依頼がひっきりなしでした。

4→ 貸切Universal Studioでは、Finalistは深夜まで大はしゃぎしていました。

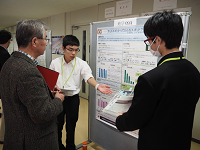

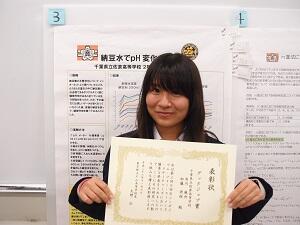

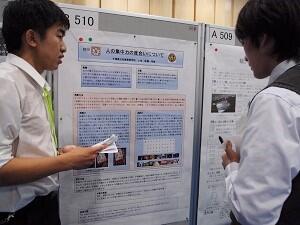

千葉県高等学校課題研究発表会

3月18日(土)に、市川学園市川中学校・高等学校にて第8回千葉県高等学校課題研究発表会が行われました。本校からは、2年理数科の生徒がポスター発表で参加し、口頭発表の代表として、浅見陽さん、市川玲輝さんが「ヒートアイランドをクールに~ヒートアイランド現象の原因と対策~」というタイトルで発表を行いました。

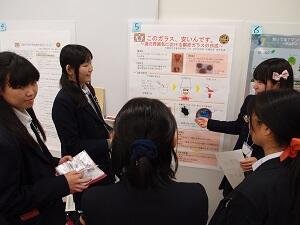

生徒研究成果合同発表会

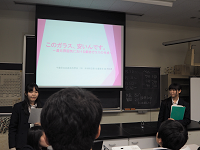

2月5日に、東京都立戸山高等学校にて、生徒研究成果合同発表会へと参加してきました。本校からは、英語と日本語のポスター発表で3年理数科の「Coloring Anodized Aluminum」の研究、口頭発表では2年理数科の「このガラス、安いんです。~還元雰囲気における銅赤ガラスの作製~」の研究発表を行ってきました。

SSHシンガポール研修報告

1月17日~21日の日程で、2年理数科生徒38名がSSHシンガポール研修へ参加してきました。1日目(17日)は、9時に成田空港に集合し、結団式を行った後、保護者の方々や先生方に見送られながら日本を出発しました。約7時間40分のフライトを経て、無事シンガポールに到着。翌日に備えて、夕食後は各自ホテルで体を休めました。

2日目(18日)の午前は、SEA Aquariumにて、英語によるバックヤードツアーに参加してきました。開館前からのツアーだったため、静かな館内で生物の生態を詳しく知ることができました。また、餌やりの様子も見学でき、生徒も積極的に質問をしていました。午後は、Gardens by the BAYで少人数に分かれて、英語によるガイドツアーを行い、植物の生態や特徴等を学んできました。英語によるツアーが続いた1日でしたが、聞き取りやすく、内容を理解できた生徒も多かったようです。またこの日は研究発表に向けて、夕食後にプレゼンテーション練習を夜遅くまで行いました。

3日目(19日)の午前は、JSTシンガポールを訪問し、佐藤所長によるシンガポールの科学技術戦術の講話をいただきました。さらに、シンガポール国立大学の松尾さんより、研究者生活とがん細胞に関する講話を聴きました。海外で働くこと、研究者として生活することを身近に感じ、講話後には活発な質疑応答となりました。昼食は、南洋工科大学の食堂を利用し、生徒はそれぞれ好きなものをカウンターで注文し、様々な国の料理を堪能していました。午後は、南洋工科大学にて、佐藤准教授より昆虫サイボーグに関する講話をしていただきました。時折笑いも起こるような終始和やかな雰囲気で、1時間があっという間に感じる魅力的な講話でした。その後、生徒による口頭・ポスター発表を行い、プレゼンテーションに関してアドバイスをいただきました。プレゼンテーションのレクチャーは全て英語で行いましたが、濃厚な指導をもらえたことで生徒は大変満足していました。

4日目(20日)の午前は、班ごとに分かれて市内を自由に散策しました。午後は、この研修旅行のメインである南洋女子高等学校を訪問しました。今年度百周年を迎える南洋女子高校の校内を見学したり、互いに研究の口頭発表や、本校によるポスター発表も行いました。生徒は、緊張しながらも積極的に質問をしたり、自ら話しかけ交流する姿も見られました。夜は、ナイトサファリに参加し、トラムに乗車しながら夜に活動する動物の生態を観察しました。研究発表を終えた後だったため、生徒は大変リラックスした様子でした。その後、深夜23時55分発の飛行機に乗り、シンガポールを後にしました。

5日目(21日)の7時30分に無事日本に到着し、解散式の後、生徒は帰路につきました。誰一人体調を崩すことなく過ごすことができ、また研修後の生徒は大きく成長したように見れました。

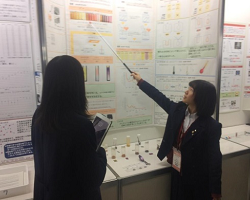

高校生科学技術チャレンジでJFEスチール賞を受賞しました

本校理数科3年上西 里佳、田山 智絵の2名がJSEC2016において「アルミラクル ~天然染料を用いたアルマイトの着色~」でJFEスチール賞を授賞しました。その結果、来年5月に米国L.Aで行われる国際学生科学技術フェア ISEF2017に日本代表チームの一員として派遣されることになりました。

JSEC2016とは、高校生科学技術チャレンジのことで、朝日新聞・テレビ朝日主催の高校生及び高等専門生(3年生まで)を対象とした科学技術の自由研究コンテストです。日本全国から今年は約250強の応募があったようです。審査は専門家の審査委員による、2回の書類審査とそれを通過した30作品によるプレゼンテーション審査で優秀な研究作品が選ばれます。上位入賞者の中から6グループが米国で開催される国際学生科学技術フェアIntel ISEF2017に派遣されます。

◎研究について

紙に色を着けるように、金属にも簡単に着色したいと考え、アルミニウムへの着色を試みました。一般的には合成着色料が使用されていますが、今回、天然染料(玉ねぎの皮の色素など)を用いた着色方法を確立させました。それは合成着色料には身体に悪影響を及ぼす恐れがある重金属が含まれているものが多いので、天然染料なら安全性が高く、身の回りの生活雑貨等に活かせると考えたためです。

結果的に、天然染料を用いたアルマイトの着色方法について、どんな色素がどのようにして着色出来ているのか等の結論を出せたことが研究の成果と言えます。 (生徒記)

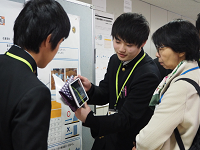

サイエンスキャッスル2016に参加しました

12月24日(土)TEPIA先端技術館で行われた「サイエンスキャッスル2016」に、理数科の生徒がポスター発表として参加してきました。緊張しながらも精一杯発表し、時には白熱した議論にもなりました。

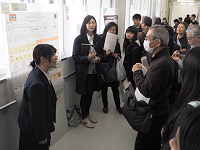

第3回 Symposium for Women Researchersに参加しました

11月6日(日)、東京都立戸山高等学校で開催された「第3回 Symposium for Women Researchers」に本校理数科の生徒が参加してきました。女子向けに行われた研究発表会だっただめ、ランチの際には各々の星座に分かれて他校生徒や大学院生らと交流を深めました。また、市川麻央さん、加藤実桜さんの研究がグッドジョブ賞をいただきました。

課題研究口頭発表会

平成28年9月27日午後から、本校地域交流施設にて、「SS課題研究Ⅱ口頭発表会」が行われました。理数科行事として、3年生が昨年度からの自らの研究の成果を理数科の1・2年生や職員の前で、それぞれパワーポイントにまとめて発表しました。数学2、物理8、化学4、生物5の19グループが発表時間5分、質疑応答3分の中で自らの研究の成果を理解してもらおうと、いろいろ工夫しながら説明、奮闘していました。1・2年生の質問に対して懸命に応答する姿が見られました。

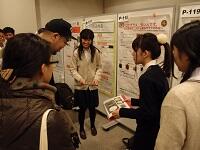

高校生理科研究発表会

9月24日(土)、千葉大学で行われた「高校生理科研究発表会」に、理数科の生徒が参加してきました。2年生から始まった課題研究の成果を発表するのが今回初めてだったため、多くの生徒が緊張して挑んでいました。相手にわかりやすく伝わるよう、様々な工夫をする生徒の姿が見られました。

科学コミュニケーター体験講座

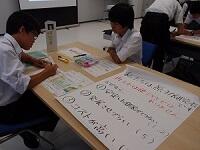

平成28年8月4日に、お台場の日本科学未来館にて佐倉アクティブ「科学コミュニケーター体験講座」が開かれました。午前中は自由に館内の見学をしながら、科学コミュニケーターさんにインタビューするなど、科学コミュニケーションの方法や重要性に関して理解を深めていました。また、10月3日の未来館での展示解説実習に向けて、展示物の情報収集をしっかりと行っていました。午後は、対話型ワークショップに参加し、エネルギーについてディスカッションを行いました。生徒が主婦や政治家、原発立地地域の住民等、それぞれの立場に立ち、与えられた多くのデータからどのような意見が言えるのか議論をしました。生徒たちは、自分たちの考えをしっかりと練り意見をぶつけながらも、他グループの声にもよく耳を傾け考えていました。最後には、「それぞれの立場の役になったことで、エネルギー問題を身近に感じ、自分の事として考えられるようになった。」「幸せの方向性が変わると見方が変わるが、正解はない。広い視野を持って考えることが大切。」と感想を述べていました。

国内サイエンスツアー

7月28日(木)~7月30日(土)に群馬県(尾瀬ヶ原他)にて行われました。

| |

| 神流町恐竜センターにて この後化石発掘体験と恐竜の足跡見学 | 県立ぐんま天文台にて 国内最大級の反射式望遠鏡を見学 |

| 生憎の天候で望遠鏡観望はできなかったが、 簡易分光器を作成し、光の観察方法を学ぶ |

| |

鳩待峠から尾瀬ヶ原をグループごとに観察、夜はその成果をグループでまとめプレゼン | |

シーボルトが紹介した植物

平成28年7月23日に、国立歴史民俗博物館くらしの植物苑にて「シーボルトが紹介した植物」と題した講演会に参加し、オランダのライデン大学付属植物園から寄贈された植物などの観察も行いました。講演会では、シーボルトが来日していた当時の植物研究と文化を学びました。生徒からは「シーボルトが植物を調べるときに、生態や性質、見た目だけでなく、日本の文化やその植物の利用方法までも調べているところを知って驚いた。」「物事を多方面から見ることが大切だと感じた。」という感想を述べていました。

グローバル・サイエンス講座

平成28年7月15日の3、4時限を用いて、2年理数科の生徒を対象に科学英語に関する「グローバル・サイエンス講座」が開かれました。講師は、筑波大学国際統合睡眠医科学研究機構の Kristopher S.MCEOWN 先生で、ご専門の睡眠心理学の研究内容に加え、出身国のカナダや研究者になった動機などのお話も幅広くして下さいました。オールイングリッシュでの講演でしたが、生徒は興味深く耳を傾け、質疑応答の際には多くの生徒が積極的に質問をしていました。