文字

背景

行間

SSH活動報告

SSH講座 ㈱常磐植物化学研究所講座

SSH講座 ㈱常磐植物化学研究所講座

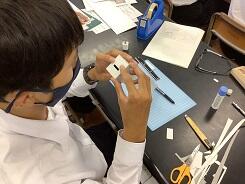

7月28日(木)に1・2年生17名(普通科6名・理数科11名)が常磐植物化学研究所において、

植物の成分の精製実験、工場見学、ハーブ園見学を実施させていただきました。

カシスからアントシアニンを樹脂精製という方法を用い、分離・精製しました。

化学合成を用いないという企業理念に触れ、

実際に物理的な分離精製方法の一つを体験することができました。

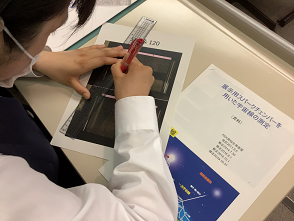

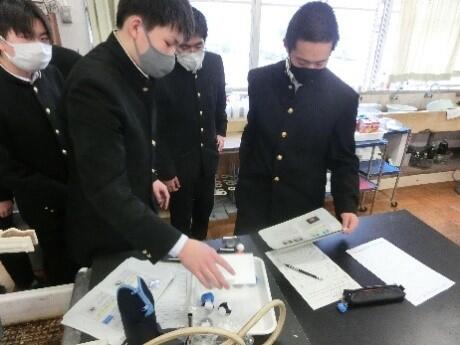

SSH講座「マイ分光器を作って光源の性質を調べよう」

慶應義塾大学名誉教授の佐々田博之先生をお招きして講義・実習をしていただきました。

対象は2年生の理数科40名です。

まず、波の性質や波長についての学習をして、その後回折格子シートと厚紙を使って分光器を製作しました。

自作した分光器を使って、白熱電球、LED、スペクトルランプ、太陽光など様々な光源のスペクトルを観測しました。

SSH通信No.3

SSH通信No.2

SSH通信No.2を発行しました。

内容はつくば市内研究施設訪問研修についてです。

ぜひご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

理数科課題研究口頭発表会

7月12日(火)に3年生理数科の課題研究の口頭発表会が行われました。

会場は佐倉高校地域交流施設の研修室です。

研究班は全部で23班あり、3限から7限の時間に発表しました。

1班あたりの持ち時間はスライド発表6分+質疑応答3分+交代作業2分の計11分です。

研究論文を書きながら発表スライドの作成やプレゼンの練習をするのは大変だったと思いますが、

どの班もこれまでの研究の成果を十分に伝えることができました。

聴衆は午前が2年生理数科、午後が1年生理数科でした。

質疑応答の時間には3年生だけでなく、1・2年生からも質問が多く飛び交いました。

1年生も2年生も個々の研究の参考にし、これからのイメージ作りができました。

研究テーマ等詳細は来週発行のSSH通信No.3に載せますのでご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

つくば市内研究施設訪問研修

午前は高エネルギー加速器研究機構を訪問し、光速に近いところまで電子を加速させエネルギーを取り出す実験施設や、宇宙誕生の謎を解明するための実験施設の見学を行いました。また、参加生徒全員で協力して空から降ってきている素粒子の通り道を観測やデータの集計も行いました。

物理・化学コースの生徒は物質・材料研究機構を訪問し、様々な新素材を見せてもらい、銀やチタン、タングステンなどの10種類の金属を、生徒たちの知識と感覚を頼りに判別しました。

SSH通信のNo.2にも今回の内容を載せますので、詳しくはそちらをご覧ください。

算額の世界

算額とは、江戸時代頃の和算の問題を記し奉納された額のことです。

普段は成田山霊光館に保管されていますが、現在は期間限定で成田山新勝寺の平和の大塔1階に展示されています。

算額には問題が昔の言葉で書いてあるため、解いていくにはまずは現代語訳しなければならず、歴史的背景も調べていく必要もあるので、様々な分野の知識が問われます。

今回参加したメンバーは総合的な探究の時間を利用して、算額についての研究を1年間行っていく予定です。

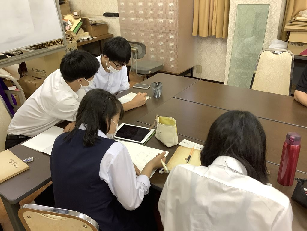

令和3年度千葉県高等学校課題研究発表会が行われました。

令和3年度千葉県高等学校課題研究発表会が行われました。

SSHコンソーシアム千葉、千葉サイエンススクールネット事務局が主催し、県内SSH指定校及び理数科設置校が、ビデオ会議ツール「Google Meet」を利用して、オンラインで発表参加しました。

生徒にとって、他校の発表を視聴し刺激を受け、課題研究の活性化が図れたのではないでしょうか。

第1会場 物理

SSH講座「宇宙に生命の起源を探る」

令和4年2月8日㈫、NPO法人科学技術振興のための教育改革支援計画から横浜国立大学名誉教授 小林憲正先生をお招きして、SSH講座が開催され、理数科2年生が参加しました。講座では、「宇宙に生命の起源を探る」をテーマに宇宙生物学(アストロバイオロジー)の立場から「私たち(地球人)は、どのようにして誕生したのか?」、「地球以外にも生物はいるのか?」、「私たちは、この先どうなるのか?」について考えました。その中で、地球における生命の起源の解明をアミノ酸のような生体分子がどのようにして誕生したかを探る方法やさまざまな模擬実験や隕石の分析から得られているアミノ酸の生成に関する知見も学びました。また、分子模型でアミノ酸の鏡像異性体(エナンチオマー)の関係や円偏光板によるコガネムシの翅の観察をしました。

SSH講座「高エネルギーで探る宇宙の神秘」施設見学

1月6日(木)にSSH講座「高エネルギーで探る宇宙の神秘」のつくば市内研究施設見学が実施されました。物質・材料研究機構では、ここで開発された世界最先端の技術が私達の生活を支えていることを初めて知り、その驚きから生徒達は研究・事業内容に強い興味を示していました。高エネルギー加速器研究機構では、まず大規模な施設に圧倒されました。現役研究者に案内をしてもらいながら設備や研究内容について説明を受け、見えないものを探る熱意をはじめ、そのための創意工夫や研究者としての気概に大いに感銘を受けました。最後に訪れたJAXAでは、「きぼう」「はやぶさ2」の実物大モデルに心躍らせ、宇宙開発に夢や期待を膨らませる生徒の姿が輝いて見えました。

当日は思わぬ雪模様となりましたが、研究施設の皆様のお陰で生徒達もとても充実した時間を過ごせました。とても寒い日でしたが、未来の科学者を育てようという気持ちをなお一層温かく感じた日となりました。