文字

背景

行間

SSH活動報告

SSH第1回運営指導協議会がオンラインで行われました。

SSH第1回運営指導協議会がオンラインで行われました。

7名の運営指導協議員の皆様と県教育委員会教育振興部学習指導課から指導主事の先生に出席していただきました。

理数科1年対象サイエンスダイアログ

9月9日(木)6時間目、東京大学大学院工学系研究科の外国人研究者Dr. Canh Duc VU氏を講師として招待し、理数科1年生対象に、出身国や研究の面白い所、研究内容についての講義を全て英語で行っていただきました。研究の面白い所は新発見ができる所、研究内容は下水中のウイルス量と感染性を測定できる新しい方法についてでした。従来のPCR検査に比べ、感染する可能性のあるウイルスかどうかまで検出できる点が画期的であり、これからのご活躍が待ち望まれる研究でした。生の英語の講義に触れ、その速さに圧倒されながらも、より研究や英語の勉強への熱意が刺激される生徒が多く、実り多き講義となりました。

SSH特別講義が行われました。

SSH特別講義が行われました。

9月3日(金)6時間目、秀明大学学校教師学部教授の大山光晴先生をお招きし、理数科1・2年生を対象にSSH特別講義「ガチャのカプセルの転がり方の探究」を行っていただきました。中身によって転がり方が異なる理由を考え、自分の仮説が正しいのか、様々な実験から検証し、考察するという、研究のプロセスそのものを体感できる講義であり、生徒は非常に活発に議論しながら実験に没頭していました。

分散登校のため、2年理数科はオンラインで実施し、生徒が実験案を提案し、先生が実験を代行とするという形で行いました。多種多様な実験案が次々に提案され、生徒が実験自体を楽しみ、深く考えを巡らせている場面が見て取れました。研究への興味が刺激された生徒が多数いたことでしょう。この後、生徒のワークシートから仮説を基にした思考の深まりや探究活動のプロセスなどを評価していきます。

SSH国内サイエンスツアー第2日

9時00分に宿を出発し、斜面林での森林調査(植生調査)に向かいました。コドラード法により、各班で選んだ斜面に区画を設置し、区画内側の植物を座標で記録し、樹高を測定、樹冠投影図作成、胸高直径の計測、樹種の同定などを行い植生断面図にまとめました。その後、奥谷林道ハイキングコースで植物分類実習を行いました。1泊2日の研修でしたが、天候にも恵まれ、感染症対策も十分に行なわれ、大変有意義な研修でした。

SSH国内サイエンスツアー第1日

8月18日(水)・19日(木)の日程で国内サイエンスツアーを実施しました。参加者34名(2H30名、生物部4名)が8時30分に学校をバスで出発し、鴨川市にある千葉県立内浦山県民の森へ向いました。11時30分からモミの遺存林を目指しての野外実習が始まり、モミ遺存林までの往復コースの道すがら内浦山の植物について石島先生や中村先生から説明を受け、実際に匂いを確認したり、葉っぱテストに備えて葉を採取しながら17時過ぎに宿に戻りました。夕食後、今日の野外実習の復習を兼ねた学習会と本日観察採取した植物に関する葉っぱテストが行われました。なお、実習等は十分な感染症対策を講じた上で実施されました。

SSH講座「チバニアンってなんだ?」

8月6日(金)SSH講座「チバニアンってなんだ!」の一環で、市原市養老川流域を中心とした巡検に行ってきました。1年生6名、2年生9名が参加し、コロナ感染対策を徹底しつつ、現地で地層を確認しながら、そこに刻まれた地球環境の変遷について意欲的に学ぶことができました。また、ハンマー片手に化石採集をした際、見つけた物について担当教員に熱心に質問する姿は、旺盛な好奇心に溢れていました。現地を歩くことによって地形の起伏も体感でき、実り多い巡検となりました。

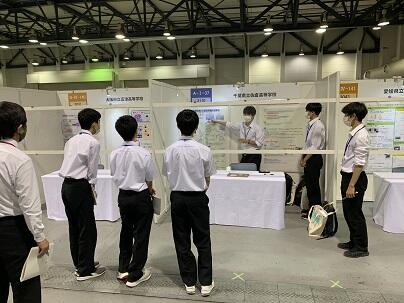

SSH生徒研究発表会(神戸)

8月4日(水)神戸国際展示場で行われたスーパーサイエンスハイスクール(SSH)生徒研究発表会に本校理数科3年生の西尾・中島・福井が参加し、「垂直軸水車を用いた潮流発電の効率化」という題でポスター発表をしました。感染症対策が徹底されており、飛沫防止シートによりポスターが見づらい状況となっておりましたが、生徒は説明用の水車をその場で紙を使って手作りするなど、より伝わりやすい工夫をしながら柔軟に対応し、発表を重ねるごとに生徒の成長が感じられました。また、全国のSSH校で行われている優れた研究発表に、生徒は目を輝かせながら聞き入り、互いの研究の話に花を咲かせながら活発な議論を行っていました。この経験が将来きっと活きてくることでしょう。

令和3年度 SSH講座 ㈱常磐植物化学研究所講座

令和3年度 理数科課題研究口頭発表会

7月19日(月)に理数科口頭発表会が地域交流棟研修室にて行われました。3年生16組が理数科2年生の前で発表し、理数科1年生はコンピュータ室にてライブ配信視聴しました。 発表者は今までの研究の成果を堂々と表現・アピールし、2年生、評価担当の先生からの質問には熱心にかつ丁寧に応えていました。

【発表テーマ一覧】

「泥はねしない靴」「長期保存に耐えうる紙の条件」「数列の一般化」「アサリの視細胞一の特定」「凍る速度を上げる条件とは?」「垂直軸水車を用いた潮流発電の効率化」「ダイラタンシーの活用」「一筆書き」「単位パイプモデル説の検証に向けた染色方法の確立」「指向性スピーカーを用いた消音」「しずくがはねる現象について」「人の中味が知りたいLINE編」「群衆雪崩」「二次電池の発電効率」「マイクロプラスティックの植物への影響」「ミミズを用いた土壌中のマイクロプラスティック回収方法の検討」

令和3年度 サイエンス・ダイアログ講座

7月16日(金)に佐倉サイエンスダイアログ講座の第1回「酵素と蛍光についての簡単な紹介と蛍光物質を用いた癌の発見方法について」が実施され、理数科2年生が受講しました。

日本学術振興会が実施している外国人特別研究員事業を活用し来日している、東京大学大学院薬学系研究科Dr.Sascha G.KELLER(GER)を講師に、同大学院薬学系研究科の浦野泰照教授を講義補助者に迎え、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行ってもらうことで、学術研究への関心および学術研究の国際性への理解を深めることが出来ました。