文字

背景

行間

2023年1月の記事一覧

小学生に探究活動の発表会

小学生に探究活動の発表会

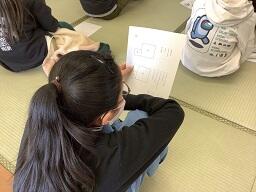

1月26日(木)に普通科1・2年生が小学生向けに探究活動についての発表会を行いました。

来校したのは柏市立土小学校の6年生が60名です。

本校の学思館(セミナーハウス)で実施しました。

30名ずつ2グループに分け、各部屋で普通科1・2年生が2班ずつ発表し、

その中で「成田山の算額」について研究している班も発表しました。

算額とは何か、どのようにして庶民に算額の文化が広まったのかを伝え、実際の算額の写真を見せました。

算額は古い言葉で書いてあり、小学生には読むことすら難しい内容です。

この班では事前に小学生向けの図形の問題を算額風に作成していたので、その問題を小学生に挑戦してもらいました。

小学生はとても意欲があり、用意していた問題だけでは足りず、

「もっと問題をください!」とコメントをくれた子もいました。

この班は難易度を分けていくつも作問しているため、2月7日(火)の課題研究発表会では

高校生向けの難しい図形の問題を使って発表する予定です。

算額の探究班の過去の活動については、以下のリンクからご覧ください。

算額の世界(成田山新勝寺・霊光館での活動)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/8ffc24d0098344a1ba4b7b952d17bf86?frame_id=212

算額の世界(天元術)

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/cfccb40e3513bc0492a798e72ae84a03?frame_id=212

SENEC課題研究発表会準備

SENEC課題研究発表会準備

SENEC課題研究発表会とは、SSHコンソーシアム千葉における生徒研究を軸にした

千葉県東部地区理数科設置校及びSSH関係校、合計9校の生徒の交流とともに、

課題研究の成果を共有するための発表会のことです。

A0サイズのポスターを会場に貼り、発表するグループと発表を聴きに行くグループに交代で分かれ、

時間の限り発表していく形式で実施されます。

発表会は2月1日(水)に行われ、本校からは理数科2年生29名が参加します。

クラスの今回参加しない生徒たちはまた別の発表会に参加する予定です。

現在発表会の準備のため、各班の発表資料をポスターにまとめ、印刷をしています。

見やすいポスターを作成するために理科や数学、情報の教員にアドバイスを求め、順調に準備が進んでいます。

情報オリンピック女性部門本選

情報オリンピック女性部門本選

日本情報オリンピックとは高等学校2年生までの競技プログラマー日本一を決める大会で、

今回の女性部門本選はヨーロッパ女子情報オリンピックへ派遣する日本代表選手選考会も兼ねています。

競技はオンラインで実施され、予選はC・Java・Python・Rubyなど、様々な言語が対応していますが、

本選以降はC++のみ使用可能となっています。

本校からは1年生の川瀬瑠音さんと宗政花欧里さんが本選に参加しました。

本選は6問を4時間かけて解き、600点満点で採点されます。

宗政花欧里さんは規定の点数に達したため、敢闘賞を受賞しました。

2名は来年度も参加するため、また1年間対策を進めていきます。

日本情報オリンピック第3回女性部門本選の概要は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joig/2022/index.html

その他情報オリンピック関連の情報は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/

SSH通信No.13

SSH通信No.13

SSH通信No.13を発行しました。

内容はSSH箱根サイエンスツアー(2日目)についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.13

サイエンス・ダイアログ講座第3回

サイエンス・ダイアログ講座第3回

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

講師は東京大学大学院理学系研究科化学専攻生物有機教室の先生です。

「Travelling with Science and Reprogramming the Code of Life

(科学とともに旅をし、生命のコードをリプラミングする)」というテーマで、

普通科・理数科の1・2年生希望者を対象として講演していただきました。

今回の先生は出身国フランスにて化学に興味をもち、

その後薬学、バイオサイエンスへと研究分野を広げてこられたそうです。

その際にフィンランド、スイス、スウェーデン、そして日本へと渡り歩いてきたとのことでした。

参加生徒の事後アンケートには

「化学を研究する良さを経験をもとにして話してくださり、海外で働きたいという気持ちが高まった。」

「先生の来歴が面白く、刺激になった。」

「英語で話すことを恐れなくても良いといってくれて勇気が出た。」

などの意見がありました。

とても高度な内容でしたが、最先端の研究を知ることができ、

積極的に質問し、英語によるコミュニケーション能力を向上させることができました。

サイエンス・ダイアログについての詳細は以下のリンクから日本学術振興会のホームページでご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

日本情報オリンピック2022/2023

日本情報オリンピック2022/2023

また、本校が第22回日本情報オリンピックの指定校に認定されました。

日本情報オリンピックとは高等学校2年生までの競技プログラマー日本一を決める大会で、

国際情報オリンピック2023ハンガリー大会へ派遣する日本代表選手選考会も兼ねています。

競技はオンラインで実施され、予選はC・Java・Python・Rubyなど、様々な言語が対応していますが、

本選以降はC++のみ使用可能となっています。

2年生の杉本一樹くんは昨年9月から11月までの1次予選、12月の2次予選を通過し、

2月12日(日)に行われる本選に出場します。

第22回日本情報オリンピック本選出場者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joi/2022/2023-joi-ho-list.html

予選は女性部門本選の選考も兼ねており、

1年生の川瀬瑠音さんと宗政花欧里さんは1月22日(日)に行われる女性部門の本選に出場します。

日本情報オリンピック第3回女性部門本選出場者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joig/2022/2023-joig-ho-list.html

また、第22回日本情報オリンピックの指定校の要件に達しましたので、

本校は今年度の指定校として認定されました。

第22回日本情報オリンピックの指定校一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/joi/2022/shiteikou.html

その他情報オリンピック関連の情報は以下のリンクからご覧ください。

https://www.ioi-jp.org/

SSH通信No.12

SSH通信No.12

SSH通信No.12を発行しました。

内容はSSH箱根サイエンスツアー(1日目)についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.12

SSH箱根サイエンスツアー(2日目)

SSH箱根サイエンスツアー(2日目)

12月21日(水)~22日(木)の2日間、理数科2年次の生徒が参加するSSH箱根サイエンスツアーが行われました。

このサイエンスツアーは、今年度は中止となったSSH理数科海外研修の代替の活動として実施したものです。

東京~箱根方面の各施設で、専門家の方々の説明を聞き、それぞれの研究分野の最前線を体験することにより,

科学への興味関心を高めることが目的です。

悪天候により、大涌谷は視界が悪く見学しづらい状況だったので、

学芸員さんの解説を聴き、近場の見下ろせる範囲だけの観察だけしてジオミュージアムに戻りました。

ジオミュージアム内では箱根の火山の歴史や地形の成り立ちの解説を聴き、

硫黄の観察や箱根付近の地形のジオラマの観察を行いました(写真1,2)。

写真1 写真2 写真3

箱根から東京へ向かう途中で山伏峠展望台に寄り、中央火口丘や流れ出た溶岩がつくる地形を観察する予定でしたが、

悪天候により視界が悪く、何も観察が出来ない状態だったため、バスから降りることは断念しました。

2日目の午後は東京理科大学神楽坂キャンパスへ行き、2班に分かれ、

近代科学資料館の見学と数学体験館で体験活動を行いました。

近代科学資料館では、東京理科大学の創設から140年の沿革や近代の科学史年表、

江戸~明治時代の文献、エジソンの蓄音機などが展示されており、

解説を聴いた後、各々興味のある展示を見学しました(写真4)。

今年度の企画のノーベル生理学・医学賞を受賞した大村智先生の「大村智記念展示室」も見学することが出来ました。

数学体験館では、中学・高校の数学の授業で学ぶ内容を実験し、

五感で体験して納得することのできる教具・教材に触れることが出来ます。

この施設をつくったのは東京理科大学栄誉教授で数学者の秋山仁先生です。

事前学習で放物線や楕円の焦点について学んでいたので、

「パラボラアンテナ」や「楕円型ビリヤード」でボールが焦点に集まることを体感することが出来ました(写真5)。

また、理数科2年生は現在SS数学Ⅱの授業で数学B「確率分布と統計的な推測」の分野を学習しており、

「二項分布パチンコ」で二項分布の仕組みを理解することが出来ました。

他にも多数の教具がフロア中に置いてあり、生徒は時間いっぱい熱中して実験を行っていました(写真6)。

写真4 写真5 写真6

箱根サイエンスツアー事前学習の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/2886ef58c4d7555da4d8e73bef88daf5?frame_id=212

箱根サイエンスツアー(1日目)の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/f08fd8feb0d3df4285a6b700479a879e?frame_id=212

SSH箱根サイエンスツアー(1日目)

SSH箱根サイエンスツアー(1日目)

12月21日(水)~22日(木)の2日間、理数科2年次の生徒が参加するSSH箱根サイエンスツアーが行われました。

このサイエンスツアーは、今年度は中止となったSSH理数科海外研修の代替の活動として実施したものです。

東京~箱根方面の各施設で、専門家の方々の説明を聞き、それぞれの研究分野の最前線を体験することにより,

科学への興味関心を高めることが目的です。

日本科学未来館の二手に分かれて見学を行いました。理研の見学ツアーの参加者はさらに二手に分かれ、

生命機能科学研究センターのNMR(核磁気共鳴)装置(写真1,2)または

クライオ電子顕微鏡(写真3)をそれぞれ間近でみることができました。

NMRは、強い磁場の中にある原子が電波をどのように吸収するか(スペクトル)を調べることで、

原子のつながりや分子の形を知る方法です。

クライオ電子顕微鏡法は、タンパク質溶液や細胞を急速凍結させることで電子顕微鏡での観察を可能にした方法で、

近年は画像処理により生体分子の三次元構造を原子レベルの解像度で知ることもできるようになっています。

これらの装置を用いて、発生・成熟・老化のような生命現象すべての解明を目指していることがよくわかりました。

写真1 写真2 写真3

計10班に分かれ、計算機・未来逆算・ニュートリノ・加速器・細胞・人間関係など、

各班のテーマのブースを体験しました。

自然とは何か、デジタルとアナログの違いは何か、それらは連続しているかを考えさせられたり(写真4)、

インターネットにおけるのデータ送信の仕組みを体験したり(写真5)、

たくさんの人間と関わる「社会」の中での人間の性質、人間関係の仕組みを学びました(写真6)。

写真4 写真5 写真6

1日目の午後はJAXA相模原キャンパスへ移動し、宇宙科学探査交流棟で展示解説ツアーに参加しました。

前日までの事前学習で学んだ小惑星探査機「はやぶさ」や小惑星「イトカワ」の解説を改めて聴き、

疑問点のある生徒たちがどんどん質問していき、小惑星探査に関する知識を深めていきました。

ロケットの燃料タンクの材質を体感し(写真8)、

館内の大きな壁に宇宙科学関連の映像を投影する「壁面シアター」も見ることが出来ました。

写真7 写真8 写真9

JAXAから箱根へ向かうバスの中ではブラタモリの箱根温泉や地形の歴史の回のビデオを見ました。

夕方には大観山展望台へ行き、日没時の富士山や芦ノ湖だけでなく、

外輪山やカルデラ、中央火口丘などの地形も観察しました(写真10,11,12)。

このとき気温は1℃しかなかったため、観察と写真撮影だけ行ってすぐバスに戻りました。

写真10 写真11 写真12

宿に着き夕食後、午前中の各班の調査結果報告会が行われました。

バス移動の時間や宿の自由時間を利用して、googleクラスルームで配信した課題レポートに

調査結果や感想、写真を載せて全員提出していたため、

その写真を投影しながら報告会を行うことでスムーズに進行しました。

短い準備時間でしたが、自主的に英語で発表する班もあり、クオリティの高い報告会となりました。

ツアー2日目については後日掲載します。

箱根サイエンスツアー事前学習の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/2886ef58c4d7555da4d8e73bef88daf5?frame_id=212