文字

背景

行間

SSH活動報告

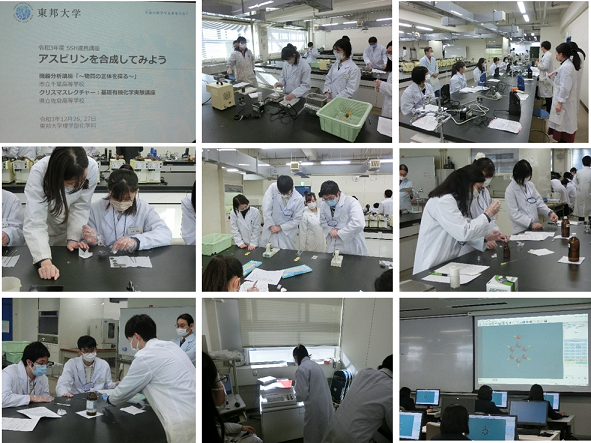

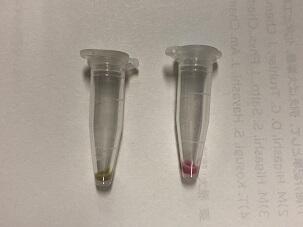

SSH有機化学実験講座「アスピリンの合成」

令和3年12月26日㈰、27日㈪の2日間、東邦大学理学部においてSSH有機化学実験講座が開催され、2年生2名(普通科)、1年生5名(普通科3名、理数科2名)の7名が参加しました。講座では、解熱鎮痛作用をもちアスピリンの名で知られているアセチルサリチル酸をサリチル酸から合成、合成物を再結晶法により精製、収量を測定した後、融点測定、塩化鉄(Ⅲ)水溶液による呈色反応などの定性試験を行いました。また、赤外線吸収スペクトル分析、核磁気共鳴スペクトル分析、質量分析などの機器分析を行い各自の合成物が本当にアセチル酸サリチル酸であるかどうかを同定しました。さらに、コンピュータの画面上でアセチルサリチル酸をデザインし、既知のデータと合成物のデータとの比較を行いました。 今回の講座では、参加者全員がアセチルサリチル酸を無事に合成することができたことを各種データが証明してくれました。

令和3年度SSH理数科課題研究発表会(御案内)

令和3年度SSH理数科課題研究発表会(御案内)

令和3年度 SSH理数科課題研究発表会・普通科課題研究発表会の開催について(御案内)

1 日 時 令和4年2月2日(水)

午前の部 9時00分から11時40分

午後の部 1時00分から 2時40分

2 内 容 午前の部 対面形式の発表となります。

⑴ 本校に御来校いただき、生徒の発表を各会場にて御参観ください。

⑵ 受付は8:30~9:30 本館昇降口にて行います。

⑶ 受付後、自由に御参観ください。会場図・発表要旨集等は受付でお渡しします。お帰りいただく時間は自由です。

⑷ 1・2年生(SSH理数科及び普通科)の全発表班(約160班)が各会場に分かれて、スライドを使用した発表を行います。(各会場8班、21会場を予定)

⑸ 各班発表時間7分、質疑応答7分で実施します。

⑹ 別添の「健康チェックシート」に記入の上、当日、御持参ください。

午後の部 オンライン形式の発表となります。

⑴ SSH理数科課題研究(代表2班)・普通科課題研究(代表2班)の発表の様子をWeb会議ツールZoomを用いて中継します。

⑵ 冒頭に探究学習部長より、本校の探究学習の取組について御説明いたします。

⑶ Zoomからの入退室は自由です。

⑷ 各班発表時間7分、質疑応答10分で実施します。

【日程】 13:00~13:15 校長挨拶

本校の探究学習の取組(探究学習部長)

午前の部の発表の様子の紹介

13:20~13:35 普通科代表班発表①

13:35~13:50 普通科代表班発表② (英語による発表)

(休憩10分)

14:00~14:20 SSH理数科代表班発表①

14:20~14:40 SSH理数科代表班発表②

14:40~ 諸連絡等

3 参加申込み

⑴ 下記URLのGoogleフォームに必要事項を入力し、参加申込みをお願いいたします。

⑵ 参加は「午前の部」又は「午後の部」どちらかに各校・各機関1名でお願いします。

⑶ 追加の連絡事項がある場合は御登録いただいたメールアドレスに送信いたします。

⑷ 午後の部に参加される方には、前日までに、御登録いただいメールアドレスに招待URL・

ミーティングID・パスワードを送信いたします。

申込み締切り 令和4年1月26日(水)

https://forms.gle/S5fEKL4Q1cwZGXYd9

4 その他

新型コロナウイルス感染症の拡大状況により、予定を変更する場合がございます。その際は、

御登録いただいたメールアドレスを通じて連絡いたします。

SSH講座「宇宙のはじまり Big Bangと加速器」

12月17日(金)にSSH講座の一環として、高エネルギー加速器研究機構(KEK)の技術者であり、本校卒業生でもある宍戸寿郎氏に講義をして頂きました。

「宇宙のはじまり Big Bangと加速器」をテーマに、宇宙は未知のエネルギーと物質が実に95%を占め、既存の物質はわずか5%しか存在しないこと、加速器は将来その謎を解き明かし未知のエネルギーの発見にも繋がるかもしれないなど好奇心を駆り立てる内容に、生徒達は目を輝かせながら聞き入っていました。

また、在学中の思い出話を交えながら、未来の科学者がここから育って欲しいという思いを語ってくださり、生徒達も探究心をもって学ぶ気持ちをより強められたと思います。1月6日(木)には、つくば市内にある研究施設を訪問する予定で、実際の加速器を見学できることに生徒達の期待も高まっています。

サイエンス・ダイアログ講座

12月9日(木)、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招聘し、英語での講義が行われ、1年生13名、2年生11名が参加しました。

講 師:Dr. Mariadel Carmen Marin Perez

タイトル:Theoreticaland Experimental Modeling of Light-responsive Proteins in the Era ofOptogenetics

フェローの母国スペインについて、研究者になった理由、現在行なっている研究について話していただきました。今回の講座では、実際に大腸菌や、精製したタンパク質などを見ることができ、生徒達は英語に苦労しながらも楽しそうに講義を受けていました。講座後、生徒からは「わかりやすく図や写真をたくさん使ってくださったので、英語、専門的事柄を理解することができた」「もっと英語を勉強したい」「海外への興味が一層強くなった」といった感想があげられました。

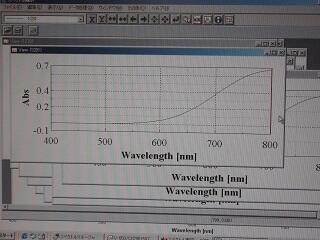

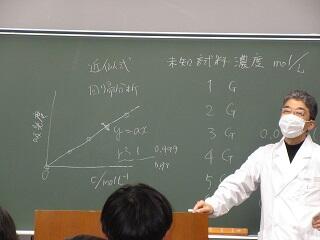

溶液の色を探る~吸収スペクトル

SSHコンソーシアム千葉 徹底探究講座① 11月21日(日) 千葉大学にて

「溶液の色を探る~吸収スペクトル」 指導・助言 加納 博文 教授

【実習内容】

1 硫酸銅の検量線の作成

2 未知濃度の硫酸銅水溶液の吸収スペクトル測定し、吸光度から濃度を求める。

3 エチレンジアミン銅錯体の調整と吸収スペクトル測定(デモ)し、吸収スペクトルと色の関係の考察

千葉大学の構内で講座を実施するのは、およそ1年ぶりです。

新型コロナウイルス感染症対策をとり、参加生徒26名は午前組と午後組に分けられました。

加納先生からは、課題研究に藍染などの染料を扱うものがあるが、色素のモル吸光係数は〜105、または~104なので、試料を1mgにしなければならないので大変苦労することになるよ、というお話もありました。

次回は1月に実施予定です。