文字

背景

行間

SSH活動報告

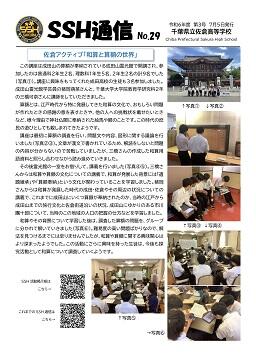

SSH通信No.29

SSH通信No.29を発行しました。

内容は佐倉アクティブ「和算と算額の世界」についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

佐倉アクティブ「和算と算額の世界」

6月15日(土)に佐倉アクティブ「和算と算額の世界」が開講されました。

この講座は成田山の算額が奉納されている成田山霊光館で開講され、参加したのは普通科2年生2名、理数科1年生5名、2年生2名の計9名でした。

講座に興味をもってくれた成田高校の生徒も3名参加しました。

成田山霊光館学芸員の猪岡萌菜さんと、千葉大学大学院教育学研究科2年の三橋可奈さんに講師をしていただきました。

算額とは、江戸時代から特に発展してきた和算の文化で、おもしろい問題が作れたときの感謝の意を表すときや、

他の人への挑戦状を載せたいときなど、様々理由で神社仏閣に奉納された絵馬や額のことです。

この時代の庶民の遊びとしても親しまれてきたようです。

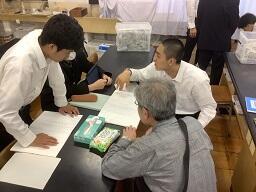

講座はまず最初に算額の調査を行い、問題文や内容、図形に関する議論を行いました。

文章が漢文で書かれているため、解読をしないと問題の内容が分からないので苦戦していましたが、

三橋さんの作成した和算用語資料と照らし合わせながら読み進めていきました。

その後霊光館の一室をお借りして、講義を行いました。

内容は、三橋さんからは和算や算額の文化について、猪岡さんからは和算が発展した時代の成田・佐倉やその周辺の状況についてでした。

和算やその背景について学習した後は、調査した算額の問題を、グループに分かれて解いていきました。

難易度の高い問題ばかりなので、解法を見つけるまでには至りませんでしたが、和算や算額に関する興味関心はより深まったようでした。

この活動にさらに興味を持った生徒は、今後も探究活動として和算について調査していくようです。

佐倉アクティブ一覧は以下のリンクからご覧ください。

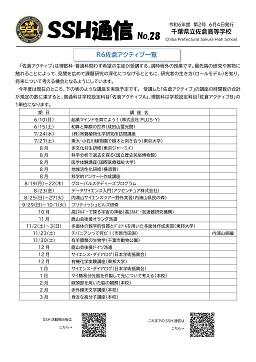

SSH通信No.28

SSH通信No.28を発行しました。

内容はR6佐倉アクティブ一覧についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

サイエンスダイアログR6第1回

5月14日(火)6~7限にサイエンスダイアログが開講されました。

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

東京大学大学院薬学系研究科のDr. Malawska Katarzyna Joannaさんを講師に迎え、薬学系の研究の進め方などのお話をしていただきました。

講座には理数科の1・2年生が参加しました。

高校生にとって難易度は高い内容でしたが、事前にいただいたキーワードリストなどを参考にしながら内容を把握し、質疑応答では学年問わず英語でたくさんの質問が飛び交っていました。

日本学術振興会のサイエンス・ダイアログについては、以下のリンクからご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

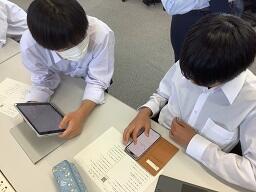

R6佐倉サイエンス1周目

今年度も佐倉サイエンスの授業で各分野の講座が始まりました。

生徒は年間で全分野を3周ずつ受けます。

下の写真は数学分野の講座の様子です。

今年度の数学分野の1周目は「Geogebra」を使ってみようという内容です。

「Geogebra」とは、関数グラフ・幾何・空間図形など、様々な機能を持つ図形描画アプリです。

生徒は各自の端末を利用して、放物線が動いたときの頂点の軌跡を描いたり、

空間上のグラフの切断面の観察を行って特徴を話し合ったりしました。

これまでの佐倉サイエンスの講座の資料や授業の様子は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9

SSH通信No.27

SSH通信No.27を発行しました。

内容はスーパーサイエンスハイスクール(SSH)指定第Ⅲ期とSSH コーディネーター配置、SS 探究Ⅱ「論文作成オリエンテーション」についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

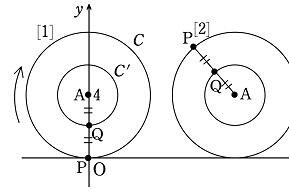

SS数学Ⅲ「トロコイド曲線」

SS数学Ⅲの授業でトロコイド曲線の考察を行いました。

SS数学Ⅲは理数科3年生の数学の授業で、週8時間設定されています。

今週は媒介変数表示や極方程式で表された曲線に関する授業をしており、その中で登場したサイクロイドという曲線の問題と併せて、トロコイドという曲線についても考察を行いました。

サイクロイドと似たような描き方をするが、どのように方程式の違いが表れるかなどを近くの人たちと議論しました。

また、 サイクロイドの方程式はそもそもどのように導かれるのか、なども考え、ベクトルの考え方を導入すると分かりやすくなることも学習しました。

SS探究Ⅱ「論文作成オリエンテーション」

理数科3年生向けに論文作成に関するオリエンテーションが行われました。

SS探究Ⅱの授業で課題研究の論文作成に関するオリエンテーションが行われました。

今年度から3年生の課題研究は週2時間に増えたため、実験を継続しながら論文を書いていく時間を十分にとることができるようになりました。

SSHコーディネーターの花輪先生から、論文を書く順序やグラフ作成時に気をつけることなどのお話をしていただきました。

後半の時間は研究班に分かれて、研究の結果を示すグラフを作成したり、花輪先生に研究の相談していました。

グラフをきれいに描くために、pythonを使って描こうとしている班もありました。

SSHコーディネーターについては以下のリンクから記事をご覧ください。

SS探究Ⅰ「課題研究オリエンテーション」

理数科2年生の課題研究が始まりました。

SS探究Ⅰの授業で課題研究のオリエンテーションが行われました。

課題研究は週に2時間行われます。

1時間目は授業担当者11名の紹介や、これからの研究スケジュールや研究発表会の予定を確認を行い、研究ノートの作成の仕方を学びました。

2時間目の前半はSSHコーディネーターの花輪先生から、改めて研究テーマ設定についてのお話をしていただきました。

後半は研究班ごとに話し合い、課題研究コンパスの書けそうな部分を記入していきました。

あと数回かけて研究の方針や実験方法などを検討していき、その後本格的に実験を行っていきます。

SSHコーディネーター配置

今年度から本校に週2回SSHコーディネーターの先生が来校します。

令和5年度から文部科学省により、SSH指定校や地域の探究・理数系教育の充実や、域内外の他校への成果普及、外部機関との連携を推進する「コーディネーター」の配置に係る支援が始まりました。

今年度1年間、SSHコーディネーターとして

が週2回来校され、課題研究についての指導・助言をくださることになりました。

詳しくは以下のリンクから、文部科学省の「令和6年度SSHコーディネーター配置機関について」をご覧ください。