文字

背景

行間

SSH活動掲示板

SSH活動報告

金属学会第9回高校生・高専学生ポスターセッション

金属学会第9回高校生・高専学生ポスターセッション

金属学会第9回高校生・高専学生ポスターセッションで本校生徒が受賞しました。

日本金属学会では最新の研究成果を発表・討議する場として年2回講演大会を開催しており、

その中で若い学生に金属や材料学分野に対して興味を持ってもらうためにポスターセッションを実施しています。

予めweb上にアップしたポスターを見てもらい、

大学教授や企業の研究者などの専門家にzoomに入っていただいて直接発表を聴いてもらって

質疑応答が受けられる貴重な機会となっています。

今回参加したのは2年理数科の5グループ8名です。

その結果、

帖地玲奈さんと田中百花さんは優秀賞を受賞

しました。

発表した研究のテーマは

帖地玲奈さんと田中百花さんは優秀賞を受賞

しました。

発表した研究のテーマは

「断熱材の構造による防音効果の変化」

です。

オンラインポスターセッションの様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/23c4c33aeee74a723425902d5374495a?frame_id=212

第26回数理科学コンクール

第26回数理科学コンクール

7月17日(月・祝)に本校生徒が第26回数理科学コンクール課題の部に参加しました。

参加したのは3年生3名、2年生8名、1年生23名の計34名です。

数理科学コンクールとは、千葉大学先進科学センター主催で

水の惑星にどんな波が起こるか?丈夫な家に柱は何本必要か?など、

現象を物理や数学を使って解明するコンクールです。

実験や模型作りで試すなど、自由な発想で楽しみながら挑戦していきます。

この数年間はコロナ禍の影響で、自宅に実験キットが送られてきて各自実験し、

分析・考察する形式でしたが、今回から千葉大学での対面形式が復活しました。

分析・考察する形式でしたが、今回から千葉大学での対面形式が復活しました。

1~3名のグループ対抗戦で、どの問題に挑戦するか、どのような実験をしてデータを集めるか、

集めたデータをどう処理するかなど、各グループ作戦を立てるところから始まりました。

千葉大学の博士課程の方とも一緒に実験することができ、貴重な体験をすることができました。

コンクール終了後には、今回の内容を来年度からの課題研究のテーマにしたいと話す生徒もいました。

8月27日(日)には初めてとなる人工知能の部も開催され、本校からも4名出場予定です。

コンクールの結果は秋~冬頃に発表される予定ですので、後日お知らせします。

集めたデータをどう処理するかなど、各グループ作戦を立てるところから始まりました。

千葉大学の博士課程の方とも一緒に実験することができ、貴重な体験をすることができました。

コンクール終了後には、今回の内容を来年度からの課題研究のテーマにしたいと話す生徒もいました。

8月27日(日)には初めてとなる人工知能の部も開催され、本校からも4名出場予定です。

コンクールの結果は秋~冬頃に発表される予定ですので、後日お知らせします。

コンクールの詳細については以下のリンクからご覧ください。

佐倉サイエンス特別講座

佐倉サイエンス特別講座

佐倉サイエンスの授業で東邦大学の先生の特別講座が開講されました。

佐倉サイエンスとは、理数科1年生の授業の1つで、

物理・化学・生物・地学・数学の5分野の実験や研究の基礎を学び、

2年生以降で課題研究を行うための準備をしています。

講師は東邦大学理学部物理学科教授の酒井康弘先生と、

東邦大学大学院理学研究科物理学専攻の篠原小雪さんです。

篠原さんは本校理数科1期の卒業生です。

講座は45分×2コマで、内容は

① 研究テーマの探しかた

② いろいろな現象を体験しよう

③ 研究の進め方

でした。

①では酒井先生の幼少期の疑問や、大学生の研究テーマの探しかた、

ニュートンの研究の視点などの話をしていただきました。

情報や知識を仕入れることや先行研究を調べることの大切さを学びました。

②では水槽と光源を用いて屈折と反射を観察し、

水鳥の目の構造や光ファイバーの原理について知ることができました。

また、プラズマボールを使って電子の通り道の観察も行いました。

③では実際に高校生のグループが行った物理研究の例として、

ミルククラウンを作る際の落ちてくるミルクの形の研究の進め方を紹介していただきました。

水滴のモデルとしてバネが利用できることはとても意外で、

その実験の方法を考え出した過程もおもしろいものでした。

東邦大学の酒井先生のホームページは以下のリンクからご覧ください。

https://www.toho-u.ac.jp/sci/ph/lab/atom/sakai.html

令和5年度佐倉アクティブ開講講座一覧

令和5年度佐倉アクティブ開講講座一覧

今年度の佐倉アクティブ開講講座の一覧が公開されました。

学校設定科目「佐倉アクティブ」とは、放課後や長期休業日など、

通常の授業時間とは異なる時間で開講され、大学の教員による講義の受講、

企業の研究者による講義の受講及び研究施設訪問、国内サイエンスツアーなどを実施しています。

通常の授業時間とは異なる時間で開講され、大学の教員による講義の受講、

企業の研究者による講義の受講及び研究施設訪問、国内サイエンスツアーなどを実施しています。

それぞれの講座に参加し、受講報告書を提出することによって、定められた時間分の授業に出席したことになり、

出席した授業時間の合計が既定の時間数に達すると、「佐倉アクティブ」1単位として認められます。

今年度の佐倉アクティブ開講講座一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96

第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~

第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~

理数科の2年生が第3回tokiwa文化講演会に参加しました。

5月20日(土)に佐倉市立美術館で、株式会社常磐植物化学研究所が主催する

「第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~」が開催されました。

本校からは、理数科2年生の

「熱くならない黒」と「足音を消す」

のテーマで課題研究を行っている2チームが参加しました。

5月20日(土)に佐倉市立美術館で、株式会社常磐植物化学研究所が主催する

「第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~」が開催されました。

本校からは、理数科2年生の

「熱くならない黒」と「足音を消す」

のテーマで課題研究を行っている2チームが参加しました。

まず、本校のSSHの取組について担当教員が説明しました。

その中で、昨年度の佐倉アクティブ「常磐植物化学研究所訪問」において、

「なりたい職業が見つかっていない現在、女性で理系のお仕事をされている姿は良い刺激になり、選択の幅が広がった」、

「初めて生物と化学が目に見える形で繋がった」などの生徒の感想があったことを紹介しました。

続いて、上記の2チームが、研究テーマや今後の展望などについての発表を行いました。

研究を始めたばかりではありますが、ここまでの経過をまとめ、

今後すべきことを整理して外部の方に発表できたことは、大変良い機会となりました。

その中で、昨年度の佐倉アクティブ「常磐植物化学研究所訪問」において、

「なりたい職業が見つかっていない現在、女性で理系のお仕事をされている姿は良い刺激になり、選択の幅が広がった」、

「初めて生物と化学が目に見える形で繋がった」などの生徒の感想があったことを紹介しました。

続いて、上記の2チームが、研究テーマや今後の展望などについての発表を行いました。

研究を始めたばかりではありますが、ここまでの経過をまとめ、

今後すべきことを整理して外部の方に発表できたことは、大変良い機会となりました。

佐倉藩主堀田家第十三代当主・堀田正典氏や、作家である石井妙子氏の講演を聞いたり、

佐倉ハーブ園を見学したりと、充実した1日となりました。

理数科の生徒の課題研究テーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉ハーブ園を見学したりと、充実した1日となりました。

理数科の生徒の課題研究テーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉サイエンス

佐倉サイエンス

今年度も佐倉サイエンスの授業で各科目の講座が始まりました。

佐倉サイエンスの授業は1年理数科40名を10名ずつの4班に分け、

班ごとに物理や化学、生物など、様々な分野に散らばり、毎週受講分野を変えていきます。

生徒は年間で全科目を3周ずつ受けます。

生徒は年間で全科目を3周ずつ受けます。

2年生から始まる課題研究に向けて、視野を広げることを目的としています。

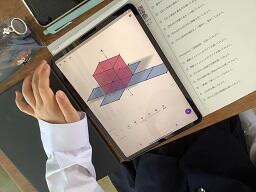

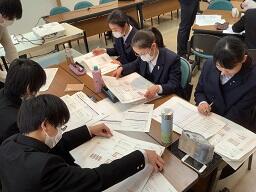

下の写真は数学分野の講座の様子です。

今年度の数学分野の1周目は「Geogebra」を使ってみようという内容です。

「Geogebra」とは、関数グラフ・幾何・空間図形など、様々な機能を持つ図形描画アプリです。

生徒は各自の端末を利用して、放物線が動いたときの頂点の軌跡を描いたり、

空間上のグラフの切断面の観察を行って特徴を話し合ったりしました。

これまでの佐倉サイエンスの講座の資料や授業の様子は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9

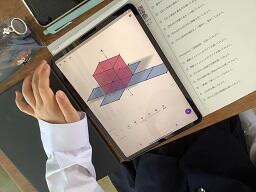

下の写真は数学分野の講座の様子です。

今年度の数学分野の1周目は「Geogebra」を使ってみようという内容です。

「Geogebra」とは、関数グラフ・幾何・空間図形など、様々な機能を持つ図形描画アプリです。

生徒は各自の端末を利用して、放物線が動いたときの頂点の軌跡を描いたり、

空間上のグラフの切断面の観察を行って特徴を話し合ったりしました。

これまでの佐倉サイエンスの講座の資料や授業の様子は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9

サイエンス・ダイアログ講座第1回

サイエンス・ダイアログ講座第1回

5月16日(火)6~7限にサイエンスダイアログが開講されました。

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

東京大学大学院理学系研究科のDr. Sofia K. BERGMAN (Ms.)さんを講師に迎え、

「Comets and what they can say about the formation of the Solar System」というテーマでお話していただきました。

講座には理数科の1~3年生が参加し、2年生は対面、1・3年生はリモートという形式でした。

質疑応答の時間には対面だけでなく、リモート参加の生徒からも英語で質問をしていました。

内容は難易度が高かったのですが、ときどき分かりやすい解説が入ったり、付箋の色で回答するクイズ形式もあったので、

楽しみながら最先端の研究に触れることができました。

日本学術振興会のサイエンス・ダイアログについては、以下のリンクからご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

東京大学大学院理学系研究科のDr. Sofia K. BERGMAN (Ms.)さんを講師に迎え、

「Comets and what they can say about the formation of the Solar System」というテーマでお話していただきました。

講座には理数科の1~3年生が参加し、2年生は対面、1・3年生はリモートという形式でした。

質疑応答の時間には対面だけでなく、リモート参加の生徒からも英語で質問をしていました。

内容は難易度が高かったのですが、ときどき分かりやすい解説が入ったり、付箋の色で回答するクイズ形式もあったので、

楽しみながら最先端の研究に触れることができました。

日本学術振興会のサイエンス・ダイアログについては、以下のリンクからご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

理数科2年生課題研究テーマ一覧

理数科2年生の課題研究が始まりました。

課題研究は今年度の2年生から科目名がSS探究Ⅰに変更され、週1時間から2時間に増えました。

実験や考察、研究ノートまとめをする時間が十分に確保されたので、

科学的な研究をしたい生徒には良いカリキュラムとなっています。

以下のリンクから、今年度の研究テーマ一覧を見ることができます。

R5_SS探究Ⅰ分野別テーマ一覧0516.pdf

過去の課題研究のテーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

課題研究は今年度の2年生から科目名がSS探究Ⅰに変更され、週1時間から2時間に増えました。

実験や考察、研究ノートまとめをする時間が十分に確保されたので、

科学的な研究をしたい生徒には良いカリキュラムとなっています。

以下のリンクから、今年度の研究テーマ一覧を見ることができます。

R5_SS探究Ⅰ分野別テーマ一覧0516.pdf

過去の課題研究のテーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉アクティブ「データサイエンス講座」

佐倉アクティブ「データサイエンス講座」

3月28日(火)に佐倉アクティブ「データサイエンス講座」が行われました。

この講座は、総合コンサルタント企業アクセンチュア株式会社の社会貢献プロジェクトとNPO法人企業教育研究会の運営で開講されました。

参加したのは1・2年生の普通科12名、理数科2名の計14名です。

内容は14名がフード・商品・イベントの3つの部門に分かれ、遊園地の再建計画を練るというものでした。

1時間目はアクセンチュアの事業内容についてとデータサイエンスについてレクチャーを受け、

その後遊園地の各課題の要因仮説の優先度付けを行いました。

複数の仮説の中から個々に優先度の高い3つを選び、理由も踏まえてグループで共有して5つに絞り込みました。

2時間目は検証方法設定を行いました。

様々なグラフの特長についてレクチャーを受け、

グループで選んだ各仮説に対して2つずつ用意されたグラフのどちらが分析に適しているのか、

個々で考え、グループで共有し、分析の材料を揃えました。

3時間目はデータの読み取りと施策の選択を行いました。

グループごとに5つのグラフがあり、1人1つで分担してグラフの読み取りを行い、グループで報告しました。

個々の分析結果を組み合わせるとさらに深い分析をすることができ、

講師からのフィードバックを受け、分析の細かい修正を行いました。

さらに、ファミリー層・社会人シングル層・学生層など、どの層向けにどのような施策を用意すべきなのかを話し合いました。

4時間目は分析・考察結果を合わせて、グループごとに提案施策を発表しました。

5分間でグループごとに発表前の確認や準備を行い、論理的にプレゼンを組み立て、1グループ5分で発表を行いました。

客層や客単価、非日常性、レストランやショップの利用率、性別や世代ごとの客が求める要素、

他にもたくさんの項目を客観的に考えた上でプレゼンすることができました。

短期間で収益を出すならこの施策が良いと考えるグループや、

この施策によってどれくらいの収益が見込めるかを具体的に計算しているグループもありました。

アクセンチュアについては以下のリンクからご覧ください。

NPO法人企業教育研究会については以下のリンクからご覧ください。

SAKURA Art&Learning 3days

SAKURA Art&Learning 3days

佐倉市の「夢咲くら館」のオープニング企画として佐倉高校の「SAKURA Art&Learning 3days」を開催しました。

「夢咲くら館」とは、この3月に佐倉市で新しくオープンした図書館やカフェなどの複合施設のことです。

3月24日(金)から26日(日)にかけて3日間の企画で、

伝統となっているSAKURA Artと佐倉高校に根付いた探究学習をコラボレーションしました。

参加団体は

Art展 美術部・書道部・工芸部・華道部・写真部

イベント 音楽部・吹奏楽部・ダンス同好会

課題研究発表 普通科4班 理数科20班 (企画ポスターに発表テーマ記載)

でした。

また、課題研究発表ポスター展示では、佐原高校・成東高校・市立銚子高校も参加しました。

このようなコラボ+4校合同の開催は初めての試みでしたが、

どの団体も数ヶ月準備を重ね、充実した3日間となりました。

悪天候の中での開催となりましたが、ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。

でした。

また、課題研究発表ポスター展示では、佐原高校・成東高校・市立銚子高校も参加しました。

このようなコラボ+4校合同の開催は初めての試みでしたが、

どの団体も数ヶ月準備を重ね、充実した3日間となりました。

悪天候の中での開催となりましたが、ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。

この企画のポスターは以下のリンクからご覧ください。

SAKUR Art & Learning 3days