文字

背景

行間

SSH活動報告

SSH通信No.21

SSH通信No.21

SSH通信No.21を発行しました。

内容は佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」、佐倉アクティブ「医療系分野について」についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

SSH講座「和算の歴史と整数や図形に関する問題の解法考察講座」

SSH講座「和算の歴史と整数や図形に関する問題の解法考察講座」

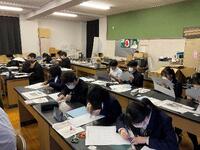

12月19日(火)にSSH講座「和算の歴史と整数や図形に関する問題の解法考察講座」が開講されました。

対象は理数科の1年生全員で、SS数学Ⅰの数学と人間の活動の分野の内容の発展させた講座として実施されました。

講師は千葉大学大学院教育学研究科1年の三橋可奈さんです。

三橋さんは昨年度からTAとして、普通科の和算に関する探究活動を行っている生徒の指導もしていただいています。

講座は2時間実施され、1時間目は和算の歴史の紹介や、数学Aの教科書にも掲載されている「百五減算」の解法・仕組みについて、問題を解きながら説明していただきました。

2時間目は和算の図形の問題の演習を行いましたが、円がたくさんある中で特定の直角三角形を見つけ出し、直径の比を求めるのはとても苦戦していました。

江戸時代の日本の数学はとても高度であり、それに親しんでいた庶民の数学力の高さがよくわかる講座となりました。

今年度のSSH講座一覧は以下のリンクからご覧ください。

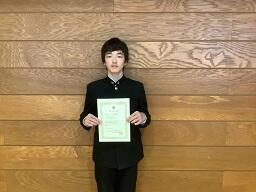

化学グランプリ2023関東支部奨励賞受賞

化学グランプリ2023関東支部奨励賞受賞

本校生徒が化学グランプリ2023で日本化学会の関東支部奨励賞を受賞しました。

化学グランプリとは、日本全国の高校生以下の化学の実力を競い合う場として1999年より毎年開催されています。

化学グランプリは毎年海の日に全国の会場で一次選考(マークシート式試験)を実施されます。

受賞したのは普通科3年生の安西壮真くんです。

12月22日(金)には全校集会の賞状披露で表彰されました。

今年度の科学系コンクール等の受賞者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E5%8F%97%E8%B3%9E%E6%AD%B4

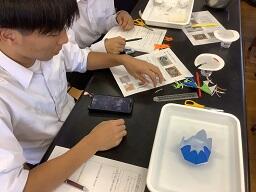

SSH講座「マイ分光器を作って光源の性質を調べよう」

SSH講座「マイ分光器を作って光源の性質を調べよう」

令和5年12月12日(火)NPO法人科学技術振興のための教育改革支援計画から慶應義塾大学名誉教授 佐々田博之先生をお招きして、SSH講座が開催され、理数科1年生が参加しました。

講座では、光の波動性と波の性質(回折)、分光器の仕組みの講義を受けた後、工作用紙と回折格子を用いて分光器を自作しました。その後、作製した分光器を用いて、蛍光灯、白熱電球、ネオンランプをはじめ、アルゴン、窒素、水素、酸素などのスペクトル光源の観察を行いました。蛍光灯の観察では、水銀が使用されているものとそうでないものの違いなども確認できました。

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回が開講されました。

第1回に続き、東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月25日(土)に東邦大学で開講され、普通科2名、理数科4名の計6名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

キャンパス内を散策し、校舎内ではPC教室や自習スペースを見学させてもらいながら講義教室へ向かいました。

講座前半はまずゾムツールを使って4次元立方体(超立方体)の作成実習を行いました。

0次元からだんだん次元を上げていき、紙に書いた3次元立方体のように、

3次元に投影した4次元の立方体を2通り完成させることができました。

次に、ひし形多面体の作成実習を行いました。

ひし形六面体とひし形十二面体は各自で完成させ、

その後2人1組で協力して、ひし形二十面体とひし形三十面体を完成させました。

講座後半は半正多面体の作成実習を行いました。

半正多面体とは、面が2種類以上の正多角形からなり、どの頂点も同じ形をしている多面体のことです。

正三角形と正五角形の組み合わせで辺が60本の半正多面体や、

正方形と正六角形と正十角形の組み合わせで辺が180本の半正多面体など、

複数人で協力して複雑な半正多面体を作成することができました。

ゾムツールでは作成不可能な半正多面体も存在し、それらはGEOMAGという玩具を使って作成しました。

最後に、今後学校や家でチャレンジするための問題を与えられ、講座が終了しました。

「ゾムツール(立体図形)講座」第1回の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/3cce39ead66dfe68cf0c008a8d0a5c18?frame_id=212

SSH通信No.20

SSH通信No.20

SSH通信No.20を発行しました。

内容はSSH国内サイエンスツアー(内浦山野外実習)についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

第26回数理科学コンクール表彰式

第26回数理科学コンクール表彰式

第26回数理科学コンクールで本校生徒13名が受賞しました。

数理科学コンクールとは、千葉大学先進科学センター主催で水の惑星にどんな波が起こるか?丈夫な家に柱は何本必要か?など、現象を物理や数学を使って解明するコンクールです。

実験や模型作りで試すなど、自由な発想で楽しみながら挑戦していきます。

課題の部は7月17日(月・祝)、人工知能の部は8月27日(日)に開催され、エントリーしたのは1~3年生の普通科・理数科合わせて40名です。

受賞結果は11月3日(木・祝)に発表され、本校からは13名が受賞しました。

内訳は金欅賞が3名、銀欅賞が7名、学長賞が3名です。

下の写真は表彰式に参加した12名です。(1名は表彰式欠席)

コンクールの受賞者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.cfs.chiba-u.ac.jp/events/math/2023/20231103.html

また、コンクール参加の様子は以下のリンクからご覧ください。

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第1回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第1回

佐倉アクティブ「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第1回が開講されました。

東邦大学理学部情報科学科教授の並木誠先生に講師をしていただきました。

1、2年生対象で11月18日(土)に本校多目的室2で開講され、普通科2名、理数科5名の計7名が参加しました。

ゾムツールとは、棒状のパーツと球状のパーツを組み合わせて立体物を構築する玩具のことです。

前半は多面体の数学的性質と展開図に関する講義を受けました。

ひし形だけでできた多面体や、四角形・六角形・八角形の組合せでできた多面体などの存在には驚きましたが、

さらにそれらの多面体の展開図は頭の中では想像しきれない難しいものでした。

多面体から展開図を作るための条件や、展開図に関する未解決問題についても考えさせられました。

その後、回転する多面体の作成実習を行いました。

展開図が描かれた紙を切り貼りしていくと、ある文字列ができあがるように永久に回転させられる立体図形が完成しました。

後半はゾムツールを使って多面体の数学的性質について考察しました。

次週行われる講座第2回の準備のために、基本的な多角形や多面体を作成し、

正多面体を切断したときの断面の形状や、

オイラーの多面体定理が成り立っていることを確認しました。

「多面体の数学的性質とゾムツールを用いた多面体作成実習」第2回は11月25日(土)に東邦大学で開講される予定です。

佐倉アクティブ一覧は以下のリンクからご覧ください。

佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」

佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」

8月2日(水),3日(木)に佐倉アクティブ「科学分析で過去を探る」が行われました。

この講座は、大学共同利用機関法人 人間文化研究機構 国立歴史民俗博物館との連携により実施しました。国立歴史民俗博物館は佐倉市にあって本校からも近く、歴史好きにはおなじみの施設ですが、今回のテーマは「科学分析」。講座の前は、「歴史」と「科学」の結び付きがピンとこない生徒もいたようです。

初日は、国立歴史民俗博物館教授 坂本 稔先生に来校いただき、放射性年代測定や年輪年代学についてのレクチャーを受けました。炭素14年代については高校の化学や地学でも学びますが、炭素14は宇宙からやってくる宇宙線のはたらきでつくられ、大気中の濃度には変動があります。そのため補正(暦年較正)が必要であり、年輪年代測定のデータと比較することが欠かせないことを知りました。また、その補正に、2013年から日本(福井県水月湖)のデータが使われていることも知りました。

2日目は博物館を訪問し、バックヤードで電子顕微鏡や赤外線を用いた分析装置などを見学しました。また、年代実験室で多くの古い木材を前に、国立歴史民俗博物館准教授 箱﨑 真隆先生に御説明をいただきました。ここで特に驚いたのは「炭素14スパイクマッチ法」という、年代測定方法についてです。樹木年輪の研究によって、西暦775年に平年の20倍もの急激な炭素14の上昇があることが発見され、様々な地域の樹木で775年の年輪が特定できるようになったことを知りました。この方法によって、火砕流に埋もれた樹木から噴火の正確な発生年がわかるなど、たくさんの新たな知見がもたらされました。さらに、この急激な炭素14は太陽のスーパーフレアが原因と考えられ、宇宙からやってくる災害に備える意味でも、重要なデータになるのだそうです。

生徒からは、「全く関係のなさそうな二つの物事が意外なところでつながっているのではないかと考えることは今後の探究活動にも大きく生きるものだと思った」、「歴史という研究対象でも文系的なアプローチと理系的なアプローチの両方を行うことで多くの発見をしてより深い理解ができていることを実感できた」といった感想がありました。佐倉市に最先端の研究機関があることを改めて知った2日間となりました。今後も、国立歴史民俗博物館と連携し、文理横断(文理融合)的な観点から、視野を広げたり、思考を深めたりしていきたいと考えています。

佐倉アクティブ一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.19

SSH通信No.19

SSH通信No.19を発行しました。

内容は佐倉アクティブ「データサイエンス入門」についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/SSH%E9%80%9A%E4%BF%A1

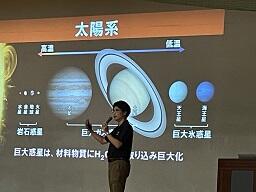

SSH特別講座「気付く・探る・考える」

SSH特別講座「気付く・探る・考える」

今年度は、

千葉工業大学惑星探査研究センター副所長 和田浩二 先生

(https://www.perc.it-chiba.ac.jp/members/k-wada/)

をお招きし、火星衛星探査計画「MMX」に関する講義をいただきました。

2024年9月打ち上げ予定です。

火星衛星フォボスは、はやぶさ2が往復したリュウグウなどの小惑星と表面が黒いことが共通していることから、火星に接近した小惑星が重力に捕まって衛星になったと考えられています(捕獲説)。

一方、フォボスとダイモスが火星の赤道面を円軌道で、火星の自転と同じ向きに公転していることから、火星に大きな天体が衝突して破片が宇宙空間にばらまかれ、この破片が集まって衛星になったとも考えられます(天体衝突説)。

どちらの説が正しいのか、持ち帰った火星衛星の岩石を調べることで明らかにし、地球型惑星の形成過程に迫ろうとしています。

和田先生からは、はやぶさ2が行った、弾丸をリュウグウに衝突させて人工クレーターをつくる話など、宇宙探査に関する最先端のお話をお聞きしました。

講義後は活発な質疑応答が行われ、充実した時間となりました。

佐倉サイエンス特別講義「課題研究のテーマ設定と研究の進め方」

佐倉サイエンス特別講義「課題研究のテーマ設定と研究の進め方」

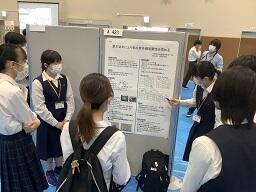

第17回高校生理科研究発表会

第17回高校生理科研究発表会

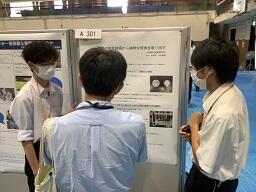

理数科の生徒たちが第17回高校生理科研究発表会に参加しました。

この発表会は9月30日(土)に千葉大学西千葉キャンパスの体育館で開催され、全国から多くの高校生が参加しました。

発表者は午前と午後に分かれ、それぞれ2グループに分かれてコアタイムが設定されるポスターセッション形式でした。

本校からは理数科の2年生全員がポスター発表を行い、理数科の1年生は来年度の発表会をイメージするために見学枠で参加しました。

他校の生徒や教員、大学の先生など、多くの方からの質問を受け、アドバイスをいただき、コミュニケーションをとることで、校内だけでは味わえない刺激を受けました。

2年生は今回の発表会で得たことをもとに、各自の研究の方向修正を行い、次の発表会に向けてより研究を深化させていきます。

本校の課題研究のテーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%83%BBSS%E6%8E%A2%E7%A9%B6

SSH通信No.18

SSH通信No.18

第23回日本情報オリンピック指定校認定

第23回日本情報オリンピック指定校認定

佐倉アクティブ「データサイエンス入門」

佐倉アクティブ「データサイエンス入門」

アクセンチュア株式会社については以下のリンクからご覧ください。

レスポンシブルカンパニー&シチズン | アクセンチュア (accenture.com)

大学模擬授業

大学模擬授業

対象は2学年全員で、たくさんの大学の先生方をお招きし、16分野の中から興味のある分野を2つ選んで講義を聴きに行きました。

理学の分野では千葉大学大学院理学研究院准教授の佐々木浩宣先生による「階乗について」の講義が行われました(写真)。

階乗とは高校1年生で学習する「!」の記号が使われているものです。

急激な増加をすることでよく知られている指数関数よりも、さらに増加が速い階乗について、「解析学」という分野の考え方から考察しました。

どの講義も高校では学習しないハイレベルな内容も多く含んでいましたが、高校生でも理解できるように分かりやすく説明していただき、大学の授業に触れることができる良い機会となりました。

ようこそ先輩~僕の大学、私の大学~

ようこそ先輩~僕の大学、私の大学~

対象は1学年生徒全員で、講師として8名の佐倉高校OBOGの大学生に来ていただき実施されました。

学年を8グループに分けて8教室に散らばり、先輩の大学の紹介や学問の紹介、高校時代の過ごし方などを講義していただき、質疑応答も含めて4サイクル行いました。

1H(理数科)教室に来ていただいたのは理数科OGの

東京海洋大学海洋資源環境学部海洋資源エネルギー学科 横山千恵さん

でした。

東京海洋大学の船に乗っていく実習やキャンパスの様子など、写真をたくさん見せていただきました。

フィールドに出ていく研究と研究室でデータを分析していく研究のそれぞれの面白さ、大変さについても語っていただきました。

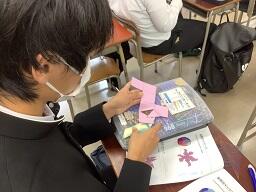

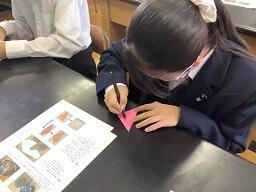

佐倉アクティブ「医療系分野について」

佐倉アクティブ「医療系分野について」

参加したのは1年生の普通科14名・理数科2名、2年生の普通科8名、計24名です。

看護師の仕事について学んだ後、ベッドで寝ている状態の患者さんの位置を動かすにはどうすれば良いか考える実習でした。

看護師の腰痛は大変問題になっており、看護師、患者さん(対象者)が互いに安全、安楽であることが求められるそうです。

マイクロピペットを普段使う機会がないため、生徒は扱いに戸惑っておりましたが熱心に取り組んでいました。

SSH通信No.17

SSH通信No.17

SSHサイエンスツアー~内浦山野外実習~3日目

SSHサイエンスツアー~内浦山野外実習~3日目

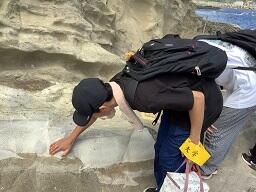

千葉大学や地元漁協の許可を得て、研究用の海岸エリアへ入れていただきました。

午前から昼過ぎにかけて、岩礁水棲生物の観察、潮の満ち引きの仕組みの学習、岸壁の地層の観察などを行いました。

長い距離を歩き、山や崖を登り、とても体力を使うツアーでしたが、本や教科書を読んでいるだけでは味わえない体験や、様々な発見のある刺激的な3日間となりました。

学校説明会SSH体験授業の報告

学校説明会SSH体験授業の報告

理科館1階の化学実験室で中学生と一緒に簡単な参加型の実験を行い、その現象がなぜ起こるのかを考えてもらいました。

佐倉高校のブースも出しますので、ぜひご参加ください。

申し込み不要、参加費無料です。

SSHサイエンスツアー~内浦山野外実習~2日目

SSHサイエンスツアー~内浦山野外実習~2日目

午前は地学実習で、地層を観察し、触れて粒の大きさや質の違いを感じとり、スケッチの練習もしました。

昼食時には天候が崩れたこともあり、妙法生寺の住職さんのご厚意で、お寺の境内を利用させていただきました。

午後は生物実習で、葉の特徴の捉え方を学び、様々な葉を観察し、宿に戻ってから班ごとに教え合い学習を行いました。

後半は星座や惑星軌道について学習し、屋外に出て天体観測を行いました。

サイエンスツアー1日目の様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/8555f6d209664bb1da6a8e10b03e8e20?frame_id=212

SSHサイエンスツアー~内浦山野外実習~1日目

SSHサイエンスツアー~内浦山野外実習~1日目

実施場所は鴨川市の内浦山県民の森で、参加しているのは1年生理数科36名・普通科6名の計42名です。

午前中に佐倉高校から内浦山県民の森まで移動し、到着後植物の観察をしながら歩いて、キャンプ場付近で昼食をとりました。

午後は斜面林に入り、班ごとにコドラートを作成して、樹木の座標や高さ、樹種などを確認する森林調査実習を行いました。

途中雨が降り紙に記録がとれないハプニングもありましたが、各班様々な工夫をして記録を残していました。

その後場所を移動し、急な斜面を登ってモミ遺存林を観察しに行きました。

宿に戻って夕食をとったあとは学習会で、午後の森林調査実習の結果を班ごとに模造紙にまとめました。

明日は地学実習と生物実習を行う予定です。

学校説明会SSH体験授業

学校説明会SSH体験授業

明日からの学校説明会でSSH体験授業のコーナーを設置します。

場所は理科館1階の化学実験室です。

昨年度は2日間でこの体験授業に中学生・保護者合わせて約380名も来てくれました。

SSH講座や科学的な探究活動に興味がある方はぜひお越しください。

昨年度のSSH体験授業の様子は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/0319d4365758ca637ed9a3a7cddf5078?frame_id=212

令和5年度SSH生徒研究発表会

令和5年度SSH生徒研究発表会

この発表会は文部科学省と国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)の主催で、全国のSSH指定校等の生徒が日頃の研究成果を発表し、生徒の科学技術に対する興味・関心を一層喚起するとともに、SSHの成果を広く発信することを目的としています。

会場は神戸国際展示場で、参加したのは理数科の3年生3名です。

1日目は現地への移動・発表準備日で、2日目はポスター発表、3日目は代表校による全体発表や表彰式でした。

本校は数学・情報分野で

植物の成分を精製してみよう!

植物の成分を精製してみよう!

「植物の成分を精製してみよう!」をテーマに佐倉アクティブSSH講座が開催されました。

1年生18名(普通科11名、理数科7名)、2年生普通科2名の計20名が参加し、

実験実習、ハーブ園研修、施設見学を行いました。

カラムクロマトグラフィーによる樹脂精製を行いました。

4つの班に分かれ各班に一人、スタッフの方についていただき、

アドバイスをもらいながら実習を進めることができ、すべての班が無事にアントシアニンを抽出精製できました。

天然甘味料として知られ砂糖よりも低カロリーであるステビア、

料理や精油として利用されているバジルなどに触れたり、においや味を確認しながら研修しました。

原料から製品として出荷されるまでの一連の流れを説明していただきました。

午後の4時間ほどの講座でしたが、とても充実した講座になりました。

シンガポールオンライン交流会

シンガポールオンライン交流会

交流会は7月31日(月)の午後に行われ、理数科の2年生が様々な会場に分かれ、各自の端末でzoomを利用して参加しました。

相手校はシンガポールのSt. Joseph's Institutionで、今年度のサイエンスツアーで訪れる高校です。

訪問する前にオンラインで複数回交流を深め、訪問した際に対面でもスムーズに交流を行う目的です。

今回はまずお互いに自己紹介を行い、

その後相手校の生徒の研究発表を聞いてディスカッションしました。

本校の研究発表は次回8月21日(月)のオンライン交流会で行う予定です。

SSH通信No.16

SSH通信No.16

SSH通信No.16を発行しました。

内容は第26回数理科学コンクールの参加についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.16

第14回京進数学解法コンテスト

第14回京進数学解法コンテスト

数学解法コンテストとは、予め問題が2問出題され、

その問題に対して「いかに美しく解くか」を競う大会です。

過去の応募者には国際数学オリンピックの日本代表としてメダルを獲得している人も複数いるような、

とてもハイレベルな大会です。

本校から参加したのは普通科・理数科から3年生2名、2年生2名、1年生4名の計8名です。

その結果、

3年生の稲田瑛太くんが問題Bで敢闘賞を受賞

しました。

稲田くんは7月29日(土)に行われるオンライン表彰式で表彰される予定です。

稲田くんの名前は以下のリンク先に掲載されております。

また、コンテストの詳細も載っておりますので、ぜひご覧ください。

https://www.kyoshin.co.jp/high/event/detail/636641/

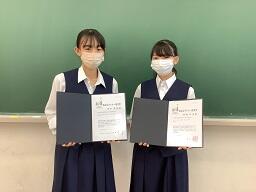

金属学会第9回高校生・高専学生ポスターセッション

金属学会第9回高校生・高専学生ポスターセッション

帖地玲奈さんと田中百花さんは優秀賞を受賞

しました。

発表した研究のテーマは

オンラインポスターセッションの様子は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/23c4c33aeee74a723425902d5374495a?frame_id=212

第26回数理科学コンクール

第26回数理科学コンクール

分析・考察する形式でしたが、今回から千葉大学での対面形式が復活しました。

集めたデータをどう処理するかなど、各グループ作戦を立てるところから始まりました。

千葉大学の博士課程の方とも一緒に実験することができ、貴重な体験をすることができました。

コンクール終了後には、今回の内容を来年度からの課題研究のテーマにしたいと話す生徒もいました。

8月27日(日)には初めてとなる人工知能の部も開催され、本校からも4名出場予定です。

コンクールの結果は秋~冬頃に発表される予定ですので、後日お知らせします。

佐倉サイエンス特別講座

佐倉サイエンス特別講座

令和5年度佐倉アクティブ開講講座一覧

令和5年度佐倉アクティブ開講講座一覧

今年度の佐倉アクティブ開講講座の一覧が公開されました。

通常の授業時間とは異なる時間で開講され、大学の教員による講義の受講、

企業の研究者による講義の受講及び研究施設訪問、国内サイエンスツアーなどを実施しています。

今年度の佐倉アクティブ開講講座一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%82%A2%E3%82%AF%E3%83%86%E3%82%A3%E3%83%96

第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~

第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~

5月20日(土)に佐倉市立美術館で、株式会社常磐植物化学研究所が主催する

「第3回tokiwa文化講演会~佐倉の魅力を再発見しよう~」が開催されました。

本校からは、理数科2年生の

「熱くならない黒」と「足音を消す」

のテーマで課題研究を行っている2チームが参加しました。

その中で、昨年度の佐倉アクティブ「常磐植物化学研究所訪問」において、

「なりたい職業が見つかっていない現在、女性で理系のお仕事をされている姿は良い刺激になり、選択の幅が広がった」、

「初めて生物と化学が目に見える形で繋がった」などの生徒の感想があったことを紹介しました。

続いて、上記の2チームが、研究テーマや今後の展望などについての発表を行いました。

研究を始めたばかりではありますが、ここまでの経過をまとめ、

今後すべきことを整理して外部の方に発表できたことは、大変良い機会となりました。

佐倉ハーブ園を見学したりと、充実した1日となりました。

理数科の生徒の課題研究テーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉サイエンス

佐倉サイエンス

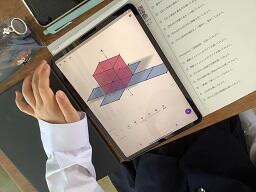

今年度も佐倉サイエンスの授業で各科目の講座が始まりました。

生徒は年間で全科目を3周ずつ受けます。

下の写真は数学分野の講座の様子です。

今年度の数学分野の1周目は「Geogebra」を使ってみようという内容です。

「Geogebra」とは、関数グラフ・幾何・空間図形など、様々な機能を持つ図形描画アプリです。

生徒は各自の端末を利用して、放物線が動いたときの頂点の軌跡を描いたり、

空間上のグラフの切断面の観察を行って特徴を話し合ったりしました。

これまでの佐倉サイエンスの講座の資料や授業の様子は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/17872fd488f90b7aed8eec4572b51f71/%E4%BD%90%E5%80%89%E3%82%B5%E3%82%A4%E3%82%A8%E3%83%B3%E3%82%B9

サイエンス・ダイアログ講座第1回

サイエンス・ダイアログ講座第1回

サイエンス・ダイアログとは、日本学術振興会(JSPS)が実施している「外国人特別研究員事業」を活用し、

来日している外国人研究者(フェロー)を講師として招き、自身の研究や出身国に関する講義を

英語で行うことにより、科学への興味・関心を高めるとともに、国際理解を深めるというものです。

東京大学大学院理学系研究科のDr. Sofia K. BERGMAN (Ms.)さんを講師に迎え、

「Comets and what they can say about the formation of the Solar System」というテーマでお話していただきました。

講座には理数科の1~3年生が参加し、2年生は対面、1・3年生はリモートという形式でした。

質疑応答の時間には対面だけでなく、リモート参加の生徒からも英語で質問をしていました。

内容は難易度が高かったのですが、ときどき分かりやすい解説が入ったり、付箋の色で回答するクイズ形式もあったので、

楽しみながら最先端の研究に触れることができました。

日本学術振興会のサイエンス・ダイアログについては、以下のリンクからご覧ください。

https://www.jsps.go.jp/j-sdialogue/

理数科2年生課題研究テーマ一覧

課題研究は今年度の2年生から科目名がSS探究Ⅰに変更され、週1時間から2時間に増えました。

実験や考察、研究ノートまとめをする時間が十分に確保されたので、

科学的な研究をしたい生徒には良いカリキュラムとなっています。

以下のリンクから、今年度の研究テーマ一覧を見ることができます。

R5_SS探究Ⅰ分野別テーマ一覧0516.pdf

過去の課題研究のテーマ一覧は以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉アクティブ「データサイエンス講座」

佐倉アクティブ「データサイエンス講座」

SAKURA Art&Learning 3days

SAKURA Art&Learning 3days

佐倉市の「夢咲くら館」のオープニング企画として佐倉高校の「SAKURA Art&Learning 3days」を開催しました。

「夢咲くら館」とは、この3月に佐倉市で新しくオープンした図書館やカフェなどの複合施設のことです。

3月24日(金)から26日(日)にかけて3日間の企画で、

でした。

また、課題研究発表ポスター展示では、佐原高校・成東高校・市立銚子高校も参加しました。

このようなコラボ+4校合同の開催は初めての試みでしたが、

どの団体も数ヶ月準備を重ね、充実した3日間となりました。

悪天候の中での開催となりましたが、ご来場いただいたみなさま、ありがとうございました。

この企画のポスターは以下のリンクからご覧ください。

SAKUR Art & Learning 3days

SSH通信No.15

SSH通信No.15

SSH通信No.15を発行しました。

内容は第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ、

第25回数理科学コンクール、第22回日本情報オリンピックについてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.15

令和4年度研究開発実施報告書

令和4年度研究開発実施報告書

本校SSH事業の令和4年度研究開発実施報告書を発行しました。

以下の画像をクリックすると報告書を見ることができます。

今年度の報告書作成にあたり、情報提供をしていただいた方々、SSH講座を開講していただいた先生方、

その他ご協力をいただいたたくさんの方々に感謝いたします。

ありがとうございました。

来年度はSSH第Ⅱ期5年目となりますので、引き続きご協力をよろしくお願いいたします。

これまでの研究開発実施報告書は以下のリンクからご覧ください。

令和4年度研究開発実施報告書.pdf

佐倉アクティブ「月開発会議へようこそ」

佐倉アクティブ「月開発会議へようこそ」

参加したのは1・2学年の普通科15名、理数科1名の計16名です。

講師の方が全体の司会・進行を行い、それぞれのグループの意見に対して、

科学的に、文化的に、様々な視点から意見を出し合って、活発な議論が起こりました。

最初の段階で月開発に肯定的な生徒も、否定的な生徒もいましたが、

議論後の個々の意見まとめでは、他の生徒の説得力のあるプレゼンに影響されて変化しているものも多々ありました。

日本科学未来館のプログラムの詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://www.miraikan.jst.go.jp/resources/provision/SpaceExploration/

SSH通信No.14

SSH通信No.14

SSH通信No.14を発行しました。

内容は令和4年度佐倉高校課題研究発表会と佐倉高校SSH課題研究発表会についてです。

下の画像をクリックすると見ることができます。

ぜひご覧ください。

過去のSSH通信一覧は以下のリンクからご覧ください。

SSH通信No.14

日本金属学会ポスターセッション(オンライン)

日本金属学会ポスターセッション(オンライン)

日本金属学会では最新の研究成果を発表・討議する場として年2回講演大会を開催しており、

その中で若い学生に金属や材料学分野に対して興味を持ってもらうためにポスターセッションを実施しています。

予めweb上にアップしたポスターを見てもらい、

大学教授や企業の研究者などの専門家にzoomに入っていただいて直接発表を聴いてもらって

質疑応答が受けられる貴重な機会となっています。

今回参加したのは2年理数科の5グループ8名です。

発表した研究のテーマは

「ヤブガラシの反旋点の生成過程について」(写真①)

「断熱材の構造による防音効果の変化」(写真②)

「改良型パイクリートの考案と作製」(写真③)

「中心に集まるお茶の葉」(写真④)

「紙から作る箸」(写真⑤)

です。

↑写真① ↑写真②

↑写真③ ↑写真④

↑写真⑤

JSEC2022(第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ)2名受賞

JSEC2022(第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ)2名受賞

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)とは、

全国の高校生と、高等専門学校生を対象に、2003年に始まった科学技術の自由研究コンテストです。

幅広い分野から研究作品を募り、専門家による書類審査とプレゼンテーション審査があります。

科学研究について研究成果を検証するだけでなく、研究者の知的好奇心や課題解決能力、

実験・調査の過程における工夫、チームワークやプレゼンテーションスキルなどを総合的に評価するのが特長です。

今年は全国から339件の研究作品の応募があり、予備審査(書類審査)を経て100研究作品が一次審査に進出し、

鳴戸崚一郎くんが優秀賞を受賞、蜷川千里さんが入選

しました。

研究テーマは

鳴戸くんが「鉛直下向きの流水の衝突時に見られる縞模様の研究」

蜷川さんが「赤金だけじゃない!!銅赤ガラスの世界-金の代用と新しい着色方法の提案-」

です。

JSEC2022(第20 回高校生・高専生科学技術チャレンジ)の詳細は以下のリンクからご覧ください。

https://manabu.asahi.com/jsec/

第25回数理科学コンクール3名受賞

数理科学コンクールとは、千葉大学先進科学センター主催で

水の惑星にどんな波が起こるか?丈夫な家に柱は何本必要か?など、

実験や模型作りで試すなど、自由な発想で楽しみながら挑戦していきます。

11月26日(土)~27日(日)に開催され、エントリーしたのは普通科・理数科合わせて15名です。

以前は千葉大学を会場として開催されていて、グループ対抗で

実験器具や書籍がたくさん用意されている規模の大きいコンクールでしたが、

コロナ禍の影響で、自宅に実験キットが送られてきて2日間かけて各自実験し、分析・考察する形式でした。

中村颯人くんが金欅賞、吉澤汀子さんと北村涼太くんが銀欅賞

を受賞しました。

コンクールの受賞者一覧は以下のリンクからご覧ください。

https://www.cfs.chiba-u.ac.jp/events/math/2022/20230301.html

https://www.cfs.chiba-u.ac.jp/events/math/index.html

SSH赤外線天文学講座

SSH赤外線天文学講座

2年生6名、1年生9名の計15名(普通科11名、理数科4名)が参加しました。

講座では、講師に宇宙科学研究所 奥田治之 名誉教授をお迎えして、

「赤外線で探る宇宙:天の川銀河に巣くうモンスター(巨大ブラックホール)を追う」をテーマに

夜空を見上げた時に見られる美しい天の川の構造(天の川銀河の構造)やブラックホールの確認までの経緯、

ブラックホールの候補となり得る天体の条件などについて、

画像やデモンストレーションを交えながら講義していただきました。

佐倉高校SSH課題研究発表会(オンライン)

佐倉高校SSH課題研究発表会(オンライン)

この発表会は本校のSSH運営指導委員の先生方や、

全国から参加申し込みをされたSSH校の方に参加していただき、

対面+zoomのハイブリット形式で実施されました。

代表となった理数科2年生の4班が発表し、

来年度以降の課題研究をイメージしやすくするために理数科1年生も観覧しました。

発表は

13:20~13:35 「もし私たちの教室でオーロラができたら?」(写真①)

13:40~13:55 「CO₂の活用法」(写真②)

14:05~14:20 「ナスが織りなす滑り止め」(写真③)

14:25~14:40 「点と曲線の最小距離についての考察」(写真④)

でした。

また、代表班の発表後にJSEC(第20回高校生・高専生科学技術チャレンジ)で

優秀賞を受賞した理数科3年生の研究発表動画を視聴しました。

午前の課題研究発表会より発表時間が長く、各班の研究を存分に伝えることができ、

質疑応答が盛んに行われ、とても有意義な発表会となりました。

ALTの先生からは英語で質問も受けましたが、発表者は英語で詳しく返答することができました。

ここでいただいたコメントを参考に、次の発表会に向けて研究を継続し、

スライドやポスターの修正をしていきます。

写真① 写真②

写真③ 写真④

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

佐倉高校課題研究発表会(理数系発表)

佐倉高校課題研究発表会(理数系発表)

2月7日(火)の午前に佐倉高校課題研究発表会が行われました。

課題研究発表会とは、1年間の課題研究の成果を”学年やクラスを越えて”報告し合う会です。

発表したのは1学年普通科73班、2学年普通科72班、2年生理数科20班で、22会場に分けて行いました。

発表時間は8分厳守で、その後1分のシンキングタイム、7分の質疑応答、

4分でコメントシートの記入と発表班入れ替えという形式です。

下の写真は理数系のテーマの班の発表をしている様子です。

内容は

2年理数科「紙から作る箸」(写真①)

2年理数科「イルカスピーカーをつくる!!」(写真②)

2年理数科「「酒の井」伝説を証明する。」(写真③)

2年理数科「断熱材の構造による防音効果の変化」(写真④)

1年普通科「成田山の算額(作問)」(写真⑤)

1年普通科「成田山の算額(英訳)」(写真⑥)

です。

研究に協力していただいた成田山霊光館の学芸員の方や、大学生TAの方にも

参加していただいたので、コメントをいただくこともできました。

これらはほんの一部で、他にも多くの班が発表しています。

写真① 写真②

写真③ 写真④

写真⑤ 写真⑥

理数科2年生の課題研究のテーマ一覧は、以下のリンクからご覧ください。

http://153.127.209.180/cms2_chiba-c/sakura-h/nc2/ssh/%E8%AA%B2%E9%A1%8C%E7%A0%94%E7%A9%B6%E3%81%AE%E5%8F%96%E7%B5%84/

また、成田山の算額の研究をしている班の活動は、以下のリンクからご覧ください。

https://cms2.chiba-c.ed.jp/sakura-h/blogs/blog_entries/view/47/cfccb40e3513bc0492a798e72ae84a03?frame_id=212