文字

背景

行間

SSH活動掲示板

SSH活動報告

遺伝子解析講座

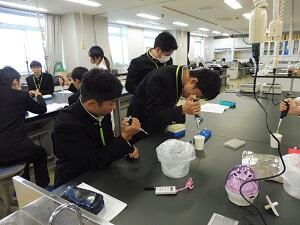

平成29年12月9日(土)、東邦大学理学部にて、「遺伝子解析講座」が行われました。PCR法を利用しての、筋肉の特性を調べる実験です。佐藤浩之教授による講義を受けた後、自分の頬の粘膜細胞から遺伝子を抽出して調べる実験とあって、各自真剣に取り組んでいました。自分がパワースプリントタイプか持久系タイプかその結果を確認し、それぞれの特性を学びながら、遺伝子解析を行う上での利点と問題点について、よく勉強していました。

DNAからかたち作りを考える ~細胞性粘菌~

平成29年11月11日(土)、東邦大学理学部において「DNAからかたち作りを考える~細胞性粘菌~」をテーマにSSH講座が開催されました。1年生10名、2年生1名の計11名が参加し、細胞性粘菌を用いて遺伝情報から形質が発現するまでの一連の流れについて学びました。粘菌の一種であるキイロタマホコリカビの観察や、施設見学も行いました。

クリスマスレクチャー「有機化学実験講座」

平成29年12月23日(土)、24日(日)の2日間、東邦大学理学部においてクリスマスレクチャー「有機化学実験講座」が開催されました。

2年生1名、1年生14名の計15名(普通科9名、理数科6名)が参加し、解熱鎮痛剤として使用されている「アスピリン(アセチルサリチル酸)」を実際に合成・精製し、精製したものに対して融点測定や定性試験、質量分析、機器分析(MS・IR・NMR)、分子モデリングで同定を行いました。大学の先生やTAの学生さんのサポートを受けながら、一人ですべての工程を行い、全員無事にアスピリンを合成できたことを確認することができました。

|  |  |

| 講義 | 合成実験 | 合成実験 |

|  |  |

| データ分析 | 定性試験 | 融点測定 |

|  |  |

| 融点測定 | IR実習 | 分子モデリング実習 |

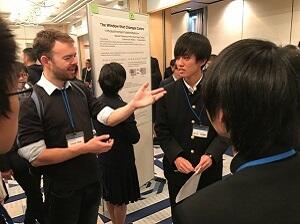

英語による高校生科学研究発表会

12月9日、茨城県立緑岡高校主催の英語による科学研究発表会に参加してきました。

来月に計画されている海外研修(理数科2年全員シンガポールにて研修)の事前指導の一環として理数科2年生10名で水戸を訪れました。

茨城県内はもちろん、関東近県や遠くは岡山県からの参加もあり、活気あふれる発表会で、各自いろいろな事を学び、感じ、自分たちの研修のモチベーションアップに繋がったようです。

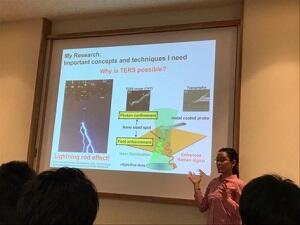

サイエンスダイアログを受講しました。

サイエンスダイアログは、日本学術振興会主催で世界各国から日本の大学・研究機関等へ研究の為に滞在している若手外国人研究者を各学校に派遣し、自身の研究や出身国に関する講義を行なうプログラムです。本校では理数科1・2年生対象に、学年ごとに概ね1回ずつ開催しています。

11月29日に理化学研究所で原子間力顕微鏡に用いるレーザー光の研究を行なっているDr.Maria Vanessa Balois をお招きし、理数科2年生対象に講座を開きました。生徒は、彼女の出身国であるフィリピンの地理や習慣、食事などの話を伺うとともに、彼女の科学者になるまでの過程と取り組んでいる研究内容について講義を受けました。ストレッチやダンスを取り入れるなどユニークな講義でした。

とてもわかりやすい英語で話してくださった上に、休憩時間にも生徒の中に入り込んで話をしてくださるなど親しみやすく明るい人柄でしたので、講義終了後も生徒が残って質問をしていた姿が印象的でした。

低温科学講座

11月14日(火)の午後、東邦大学理学部から西尾豊先生をお招きして、1年理数科(40名)を対象に「低温科学講座」を実施しました。沸点が-196℃の液体窒素を用いての体験を伴う講義でした。液体窒素に実際に触れたり、液体窒素で空気や酸素を冷却し、液体状態の酸素の色や燃焼の様子、ネオジウム磁石との反応を確認したり、空気から炭酸固体(ドライアイス)を取り出したり、超電導物質を用いての超電導現象(マイスナー効果やピン止め効果)を実際に見たり触れたりしました。午後の短い時間でしたがとても内容が盛りだくさんの講座でした。

第14回 高校化学グランドコンテスト 最終選考会

SS課題研究Ⅰ(2年理数科履修)で化学分野を専攻しているグループのうち、2チームが名古屋市立大学を会場にして行われた第14回高校化学グランドコンテストに参加してきました。化学を専門にしている研究者や先生や興味を持っている生徒達が集まっているので、参考になるアドバイスが多く、今後の研究に弾みが付きそうです。

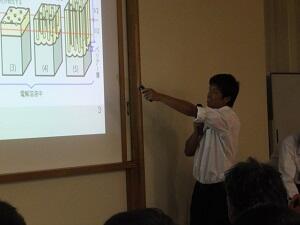

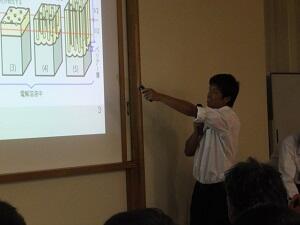

SS課題研究Ⅱ口頭発表会

9月26日(火)午後1時15分から,本校の地域交流施設にて,「SS課題研究Ⅱ口頭発表会」が理数科の1・2年生の進行運営によって行われました。理数科の3年生19グループが,昨年から一生懸命に取り組んだ研究成果をスライドにまとめて発表しました。また,後輩達との活発な質疑応答がなされました。

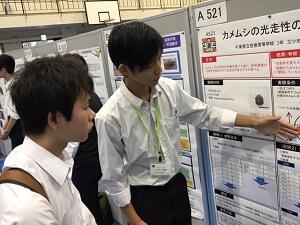

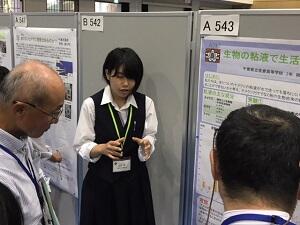

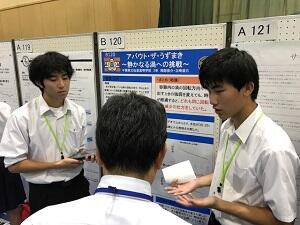

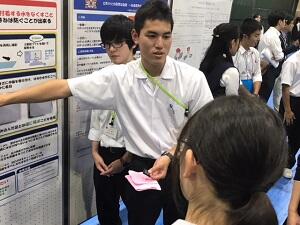

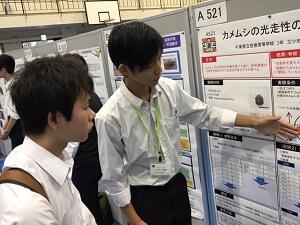

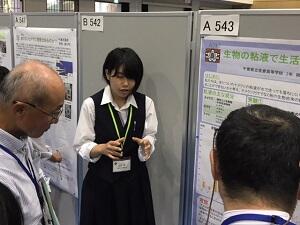

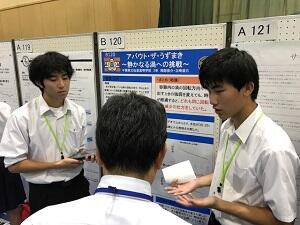

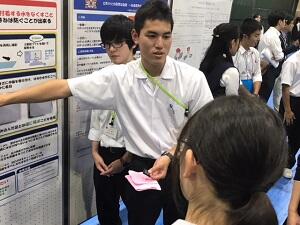

第11回 高校生理科研究発表会

理数科2年生全員が、SS課題研究Ⅰの中間発表的な位置づけで、9月30日に千葉大学で開催された発表会に参加しました。

年度当初に希望した物理分野6テーマ、化学分野6テーマ、生物分野5テーマ、数学分野1テーマ計18テーマに分かれ、夏休みや休日を返上して実験・観察を繰り返し、初めてポスターを作成し校外での発表会に臨みました。2時間の発表時間が「あっという間だった」という発言が多く聞かれ、発表を聞いて貰える喜びを感じたようです。また、中間発表的だったにも関わらず、数学分野では優秀賞を受賞することが出来ました。

年度当初に希望した物理分野6テーマ、化学分野6テーマ、生物分野5テーマ、数学分野1テーマ計18テーマに分かれ、夏休みや休日を返上して実験・観察を繰り返し、初めてポスターを作成し校外での発表会に臨みました。2時間の発表時間が「あっという間だった」という発言が多く聞かれ、発表を聞いて貰える喜びを感じたようです。また、中間発表的だったにも関わらず、数学分野では優秀賞を受賞することが出来ました。

科学で探る ~地球のこと、宇宙のこと~

10月2日(月)、SSH講座「科学で探る ~地球のこと、宇宙のこと~」で、茨城県つくば市を訪れました。午前は、防災科学技術研究所にて、大型耐震実験施設と大型降雨実験施設の見学をしたのち、Dr.ナダレンジャーによる自然災害実験教室に参加しました。雪崩や地震、液状化現象などについて、実験を通して楽しく学びました。午後は、JAXA筑波宇宙センターを訪問し、きぼう運用管制室や宇宙飛行士養成エリアを見学しました。管制室を訪れた際は、生徒から多くの質問がでました。