文字

背景

行間

SSH活動掲示板

SSH活動報告

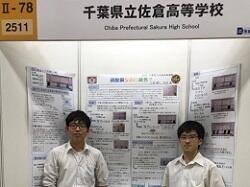

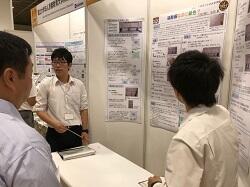

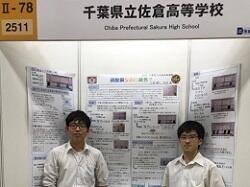

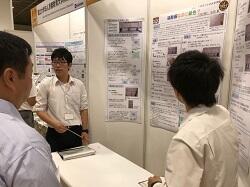

平成30年度 SSH生徒研究発表会

8月7~9日の3日間、神戸国際展示場でSSH生徒研究発表会が開かれました。現在SSH校に指定されている学校及び海外招聘校約230校が一堂に会し、ポスター発表や代表校による口頭発表を行いました。

本校からは理数科3年の石田 薫君、三枝 晴仁君の2名が「硝酸銅なのに緑?」というテーマで発表しました。化学の先生方も勘違いしている事柄について丁寧に考察したので、高校生よりも先生方がたくさんブースを訪れていたのが印象的でした。

また、今年1月に海外研修で訪れたシンガポールのHwa Chong Institutionも招聘されており、旧交を温めることが出来たのも良かったです。

本校からは理数科3年の石田 薫君、三枝 晴仁君の2名が「硝酸銅なのに緑?」というテーマで発表しました。化学の先生方も勘違いしている事柄について丁寧に考察したので、高校生よりも先生方がたくさんブースを訪れていたのが印象的でした。

また、今年1月に海外研修で訪れたシンガポールのHwa Chong Institutionも招聘されており、旧交を温めることが出来たのも良かったです。

第8回サイエンススクールフェスティバル

7月29日(日)千葉工業大学で第8回サイエンススクールフェスティバルに化学部、生物部、電気部の生徒17名が参加しました。

生徒たちは、小中学生に向けて理科に関する体験ができるブースの運営を行いました。

別の生徒たちは、交流・相談ブースでは、消化酵素を使った夏休みの自由研究についてのアドバイスをしていました。

午後は、当日初めて交流した他校の生徒と、モールを使って20cm以上の高さにできるだけ多くのピンポン玉を乗せる競技に参加しました。

生徒たちは、小中学生に向けて理科に関する体験ができるブースの運営を行いました。

|  | |

| 生物部「しじみ釣りと、しじみの秘密」 | ||

|  | |

| 電気部「レゴロボットで遊ぼう」 | 化学部「スライムをつくってみよう」 | |

別の生徒たちは、交流・相談ブースでは、消化酵素を使った夏休みの自由研究についてのアドバイスをしていました。

午後は、当日初めて交流した他校の生徒と、モールを使って20cm以上の高さにできるだけ多くのピンポン玉を乗せる競技に参加しました。

|  |

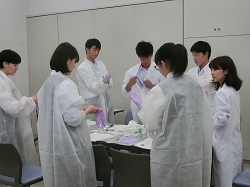

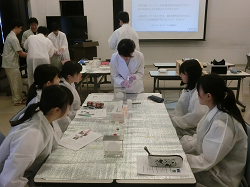

SSH講座「植物の成分を精製してみよう!」

平成30年7月10日(火)の午後、佐倉市の株式会社常磐植物化学研究所において「植物の成分を精製してみよう!」および「植物の色を見てみよう!」をテーマにSSH講座が開催されました。1年生20名、2年生2名の計22名が参加し、実験実習、施設見学、ハーブ園研修を行いました。

実験実習では、甘草エキスからその主成分であるグリチルリチン酸の分離に加え、ブルーベーリーやクチナシの花びらから取り出した色の成分が液性によりどのように変化するのかも体験しました。

施設見学では、原料から製品となるまでの一連の流れや研究室での製品チェックの様子などを、わかりやすく説明していただきました。

ハーブ園では、ブルーベリー、クレソン、カレープラント、ライスイヤ、ステビア、サンショ、マロウ、クチナシ、ニッコウキスゲなどについて触れたり、においを確認したり、味をみたりしながら研修しました。最後に暑さを和らげるような冷たい特性ハーブティーも試飲しました。

午後の4時間ほどの講座でしたが、とても充実した講座になりました。

実験実習では、甘草エキスからその主成分であるグリチルリチン酸の分離に加え、ブルーベーリーやクチナシの花びらから取り出した色の成分が液性によりどのように変化するのかも体験しました。

施設見学では、原料から製品となるまでの一連の流れや研究室での製品チェックの様子などを、わかりやすく説明していただきました。

ハーブ園では、ブルーベリー、クレソン、カレープラント、ライスイヤ、ステビア、サンショ、マロウ、クチナシ、ニッコウキスゲなどについて触れたり、においを確認したり、味をみたりしながら研修しました。最後に暑さを和らげるような冷たい特性ハーブティーも試飲しました。

午後の4時間ほどの講座でしたが、とても充実した講座になりました。

SSH講座「チバニアンって何だろう?」を開催しました

7月17日(火)午後,本校地域交流施設にて,現在登録申請中のチバニアン研究の第一人者,茨城大学理学部地球環境科学領域教授の岡田 誠先生をお招きしてSSH講座が開催されました。

集まった生徒は理数科・普通科を問わず100人あまり。まず,まだ地学を履修していない1年生向けに,3年生地学履修者からの研究発表が60分間行われ,チバニアンについての解説が笑いを交えて楽しく行われました。実はこのとき,大御所の岡田先生が後方でご覧になっており,3年生諸君はそれに気付いた瞬間さぞかし緊張のどん底を味わったことでしょう(笑)。そしてついに岡田 誠先生のご登場です。

講義は地質学の基礎から今をときめく「チバニアン」の最新事情まで,たいへん楽しい内容でした。科学大好き生徒たちは,軽妙に語られる地質学の魅力に惹き付けられ意気盛ん。例えば酸素同位体比率が語る水環境変動のお話はたいへん分かりやすく,なるほどそういうことか!と腑に落ちましたし,気候変動には短期的・長期的な視点があること,宇宙放射線と地磁気変動との関係,そしてチバニアンとはそもそも何なのかなど,新しいことを知るわくわくした楽しみを分かち合えた120分間でした。

講義後も白熱した質疑応答が30分以上続き,講義をよく聴いていないとわからない細かな質問が生徒たちから矢継ぎ早に飛び出しました。岡田先生はそれらにひとつひとつ丁寧にお答えくださり,そのお人柄と相俟って,科学の道を志す生徒たちの心に確かな火を灯してくださいました。

今後も,チバニアンの登録が叶いゴールデンスパイクが打ち込まれるその日まで,佐高生一同注目していきたいと思います。岡田 誠先生,有り難うございました。

集まった生徒は理数科・普通科を問わず100人あまり。まず,まだ地学を履修していない1年生向けに,3年生地学履修者からの研究発表が60分間行われ,チバニアンについての解説が笑いを交えて楽しく行われました。実はこのとき,大御所の岡田先生が後方でご覧になっており,3年生諸君はそれに気付いた瞬間さぞかし緊張のどん底を味わったことでしょう(笑)。そしてついに岡田 誠先生のご登場です。

講義は地質学の基礎から今をときめく「チバニアン」の最新事情まで,たいへん楽しい内容でした。科学大好き生徒たちは,軽妙に語られる地質学の魅力に惹き付けられ意気盛ん。例えば酸素同位体比率が語る水環境変動のお話はたいへん分かりやすく,なるほどそういうことか!と腑に落ちましたし,気候変動には短期的・長期的な視点があること,宇宙放射線と地磁気変動との関係,そしてチバニアンとはそもそも何なのかなど,新しいことを知るわくわくした楽しみを分かち合えた120分間でした。

講義後も白熱した質疑応答が30分以上続き,講義をよく聴いていないとわからない細かな質問が生徒たちから矢継ぎ早に飛び出しました。岡田先生はそれらにひとつひとつ丁寧にお答えくださり,そのお人柄と相俟って,科学の道を志す生徒たちの心に確かな火を灯してくださいました。

今後も,チバニアンの登録が叶いゴールデンスパイクが打ち込まれるその日まで,佐高生一同注目していきたいと思います。岡田 誠先生,有り難うございました。

SSH講座「加速器で迫る世界」

7月11日(水)、SSH講座「加速器で迫る世界」として、本校物理実験室にて高エネルギー加速器研究機構(KEK)の宍戸寿郎氏に、宇宙や物質の始まり、KEKの研究施設や研究内容について講義をしていただきました。実際に研究で使われている装置の一部や、最新の研究内容に触れることで、生徒たちの興味や探究心を引き出す良い機会になりました。次回8月23日は、実際につくば市にある研究施設に足を運び、見学する予定です。