文字

背景

行間

_

2学年普通科課題研究クラス発表会

後期授業再開&賞状伝達式

1月7日(金) 昨夜の大雪の影響を受けつつ、後期授業を再開しました。1・2年生は冬季休業明けの課題テストが実施され、放課後には賞状伝達もありました。表彰内容は以下のとおりです。

1月7日(金) 昨夜の大雪の影響を受けつつ、後期授業を再開しました。1・2年生は冬季休業明けの課題テストが実施され、放課後には賞状伝達もありました。表彰内容は以下のとおりです。☆ 第72回千葉県高等学校生徒英語研究発表会(スピーチコンテスト)

リーディング部門第4位

☆ 第15回高校生理科研究発表会奨励賞

「鉛直下向きの流氷の物体衝突時に見られる層状連結雫の研究」

「海洋中のマイクロプラスチックの回収方法についての研究

~海洋汚染を止める手立てとなり得るのか~」

☆ 第33回千葉県高等学校総合文化祭書道作品展 優秀賞

☆ 第21回日本情報オリンピック敢闘賞

WWL・SGH全国高校生フォーラム

エンパワーメント・プログラム 第3日

エンパワーメント・プログラム 第1・2日目

12月11日(土)・12日(日) コロナ禍により中止となっている海外研修の代替企画として「エンパワーメント・プログラム 」の1日目と2日目が本校地域交流施設で行なわれ、1・2年生希望者27名が参加しました。三菱みらい育成財団からの支援を受け、この企画が実現しました。講師として迎えた7人の先生方は、エジプト、マラウィ、コロンビア、アフガニスタン、パキスタンから来日し、International Studentsとして日本の大学で研究をしている方達です。

このプログラムは、数多くのグループディスカッションや様々な形でのプレゼンテーションを通して英語でのコミュニケーションスキルやプレゼンテーションスキル、クリティカルシンキング、リーダーシップスキルを高める他に、もう1つ大切なことを目標としています。参加者が、自分の強みを知り、自信を持って果敢に自分の道を進めるようにお手伝いすることです。参加者は様々な活動の中で、自分の強み、将来の夢、目標、具体的な行動計画等についても考える機会となっています。

1日目 学年、クラスの違う「初めまして」状態の班員とオールイングリッシュでの活動が始まり、皆かなり緊張している様子でしたが、次第にコミュニケーションもスムーズになって来ました。とにかく一人一人の話す機会が多く、充実した時間を過ごしています。

2日目 スタート時から既に、自分たちから積極的にグループリーダーに質問したり、意見を述べるようになってきています。また、プレゼン中にもアイコンタクトや音量、効果的なジェスチャーを意識しながら話す様子が見られました。

令和3年度地域交流懇談会(1000か所ミニ集会)

11月26日(金)14:30-16:00 本校地域交流施設にて開かれた学校づくり委員会主催の「地域交流懇談会(1000ヶ所ミニ集会)が行なわれました。近隣町内会や自治会等の代表者の方、近隣小学校や佐倉市役所危機管理課・資産税課、佐倉市中央公民館、本校PTAの方々が参加され、「佐倉高校に期待すること」「学校・家庭・地域との連携」「スクール・ポリシーの策定に向けて」などをテーマに意見交換が行なわれました。参加者の方からは「個性を伸ばす教育」「部活動の活性化」「災害時の対応」等について特に活発な意見交換が行なわれました。

11月26日(金)14:30-16:00 本校地域交流施設にて開かれた学校づくり委員会主催の「地域交流懇談会(1000ヶ所ミニ集会)が行なわれました。近隣町内会や自治会等の代表者の方、近隣小学校や佐倉市役所危機管理課・資産税課、佐倉市中央公民館、本校PTAの方々が参加され、「佐倉高校に期待すること」「学校・家庭・地域との連携」「スクール・ポリシーの策定に向けて」などをテーマに意見交換が行なわれました。参加者の方からは「個性を伸ばす教育」「部活動の活性化」「災害時の対応」等について特に活発な意見交換が行なわれました。 PTA佐倉歴史散歩

11月19日(金) PTA文化委員会の企画による「PTA佐倉歴史散歩」を行いました。昨年に引き続き、本校入江教諭を講師に、佐倉城址公園、国立歴史民俗博物館に行きました。城址公園ではお城の名残、また戦時中の名残を感じることができました。お昼は麻賀多神社の近くにある房州屋さんでそば弁当をいただきました。建物に歴史を感じられるお店です。天気もよく、正に小春日和のような1日でした。

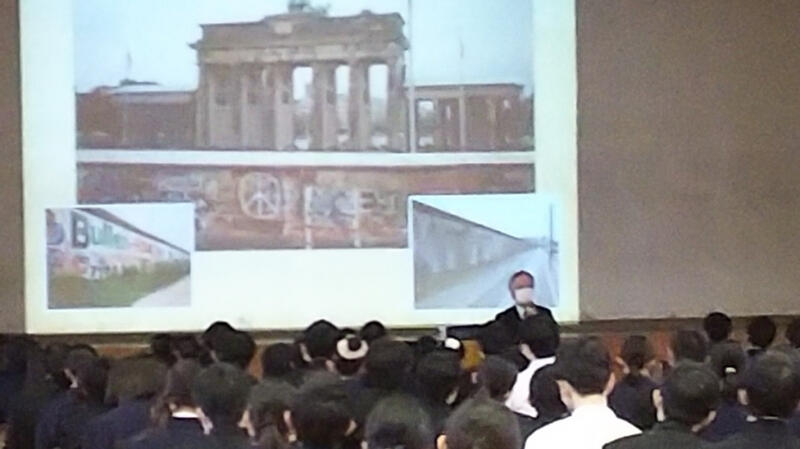

海外理解促進のための講演会

11月19日(金)海外でご活躍された2人の講師をお招きし、第1学年対象の「海外理解促進のための講演会」を実施しました。講演の内容は以下のとおりです。

【

講演1】 滝沢光太郎氏「異文化理解と国際協力」(理学療法士、JICA青年海外協力隊パプアニューギニア派遣)

理学療法士として現地の方々の治療・支援や医療の充実、人材育成に携わってこられた滝沢氏は、その活動の様子や人々の暮らし、美しい自然をたくさんの写真、動画と共に紹介してくださいました。異文化理解とは?国際協力の意義とは?実体験に基づくお話には説得力があり刺激となりました。

【講演2】 川崎有治氏「大空に翔る丹頂の如く〜世界で働く、異文化と出会う」

(ディレクトフォース授業支援の会、元富士フィルム勤務、ドイツ、中国駐在)

本校の海外研修先の1つであるデュッセルドルフ勤務が長く、ビジネスマンとして様々な交渉に携わってきた川崎氏は、日本は「ヒト」のグローバル化が遅れているという状況を様々なデータで示し、高校生が将来に備えて培っていくべき力について話されました。参加者は、ベルリンの壁崩壊前のエピソードなども興味深く伺いました。

高校生向け出前授業「せんせいっていいもんだ」

11月17日(水) 県教委教職員課の方と本校卒業生で現役中学校教師の方ををお招きして、高校生向け出前授業「せんせいっていいもんだ」を実施しました。教師の仕事に関心のある1年生27名が聴講しました。教職員課からは「千葉県教員になる前の道筋」ということで、県教委の取組を含めて具体的な話を聴くことができました。本校卒業生からは、高校生のうちにやっておくべきこと、教員としてのやりがいなどを、実際に行なっている体験的授業を紹介しながら具体的に説明していただき、後輩たちに向けて熱いメッセージをいただきました。最後に生徒から「教師になるために進むべき大学の学部について」や「生徒への指導で配慮されている点」などについて活発な質疑応答もあり、60分という時間があっという間に感じられ、非常に有意義な時間となりました。

11月17日(水) 県教委教職員課の方と本校卒業生で現役中学校教師の方ををお招きして、高校生向け出前授業「せんせいっていいもんだ」を実施しました。教師の仕事に関心のある1年生27名が聴講しました。教職員課からは「千葉県教員になる前の道筋」ということで、県教委の取組を含めて具体的な話を聴くことができました。本校卒業生からは、高校生のうちにやっておくべきこと、教員としてのやりがいなどを、実際に行なっている体験的授業を紹介しながら具体的に説明していただき、後輩たちに向けて熱いメッセージをいただきました。最後に生徒から「教師になるために進むべき大学の学部について」や「生徒への指導で配慮されている点」などについて活発な質疑応答もあり、60分という時間があっという間に感じられ、非常に有意義な時間となりました。 令和3年度 修学旅行 第4日

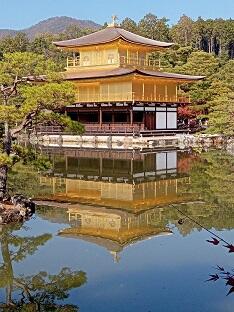

修学旅行最終日。4日連続で天候に恵まれ、各クラスで体験と神社仏閣の見学を行いました。晴れた空と着物の色が映えて綺麗でした。制作体験の生徒たちは真剣に講師の先生の話を聞き、丁寧に作品を作り上げていました。ホテルでの昼食を楽しみ、予定どおり新幹線に乗車。生徒たちは京都を去るのが名残惜しい様子でした。新幹線車内は、心地よい疲労感とともに眠っている生徒ばかりで、とても静かな車内でした。16:06に東京駅に到着。16:20に全員改札を通過し旅行団を解散しました。「生徒の楽しそうな様子を見て、私も幸せでした」と引率教員からの感想が印象的でした。コロナ禍において、保護者の皆様には大変ご心配をおかけしましたが、笑顔に溢れた修学旅行を無事に実施することができ、高校生活での貴重な思い出をつくることができたと思います。皆様のご理解とご協力に心より感謝申し上げます。本当にありがとうございました。